はじめに

情報化時代といわれている今日,計算機は科学技

術計算のみならず,産業界のあらゆる分野,みどり

の窓口,銀行のキャッシュカード等のサービス分野,

さらにパソコンのように家庭内にまで普及してきた。

さて計算機なるものは,1617年に乗算機能を持っ

た“ネーピアの骨”といわれるものに始まったが,

1830年にかけての機械式計算機,そして統計機の時

代から電気式,真空管式を初めとする電子時代にな

り今日のような発展を見たのである。

以下その背景,基礎技術等について電気式以降を

世代別に述べることにする。

前世代(電気式)1930年〜

電気式の初期は,機械式の電動化であったがこれ

によっても大型で重く,かつ低信頼性等の欠点の解

消にはならず,より優秀なものへの期待が高まって

きた。そこで,電話交換機で確立された技術を利用

したリレー式計算機の開発へと進んでいくことにな

った。

1938年にベル研究所で最初のリレー式計算機が開

発され,1946年までの間にモデルⅥにまで至ってい

る。一方,ハーバード大学とIBMによる共同開発

が1937年に始められ,1944年に完成したマークⅠは,

23桁の加減算を0.3秒で行っている。その後1952年

に完成したマークⅣは,初めて記憶素子として磁気

コアが使用されている。

我が国においても研究機関を中心にリレー計算機

の開発が行われ,一部のメーカにより商品化されて

実用に供されるまでに至った。

1940年代は,電子技術の急速な発達と共に論理設

計,プログラム方式等に多くの研究開発が行われた

が,その中でも1940年のウイーナーによる論理設計

の原則に対する勧告と,1945年のノイマンによるプ

ログラム内蔵方式の着想は,以後の計算機の方向を

決定づけたものである。

第1世代(真空管世代)1946年〜

電子化された計算機の最初の物は,1945年にペン

シルバニア大学の電子工学研究所で開発された真空

管式のもので,加減算が2.0μs,乗算が3.3msと

いう格段の計算速度を有していた。

現代の計算機の基本的な方式であるプログラム内

蔵方式の最初の計算機として,1949年にケンブリッジ

大学においてEDSACが完成されている。

IBMにおいても,1947年にリレーと真空管を併

用したSSECに始まり,1954年に発表された650

に至る実用機が開発されている。

我が国においては,東京大学と東芝の共同により

真空管式計算機の開発が行われたが,本格的な実用

に入る前に次の世代のトランジスタ時代に入った。

これまでの計算機が主として軍用か研究用として

開発されてきたが1950年代に入ると,事務計算用の

UNIVAC Ⅰ,IBM702,技術計算用の701をはじめ多

数の計算機が出荷きれた。そして一般のデータ処理

をはじめ各種の用途に供され,産業の発達,経済活

動の向上に大きく寄与し現代の計算機時代の幕開け

となった。

第2世代(トランジスタ世代)1958年〜

計算機が本格的な実用化の時代に入ると,真空管

式の本質からくる信頼性の低さをはじめとする種々

の欠点の改善が望まれてきた。一方では1948年に発

明されたトランジスタの急速な発達と,これを利用

した論理回路の設計技術が確立されたことによって,

トランジスタ化された計算機の出現を見るに至った。

1960年IBM7070,7090等を出荷し,UNIVAC Ⅲも

同年に出荷されてトランジスタ時代になった。

一方,我が国においても,実用トランジスタ計算

機が生産されるようになり,当所の第1号電子計算

機として,1961年にNEAC-2203が導入され所内

のデータ処理に活用された。その後1963年に宇宙通

信実験に備えて高性能機の導入が必要になり,主記

憶として1万語の磁気コアを持った中央処理装置を

中心に,磁気テープ装置,磁気ドラム,ラインプリ

ンタ等により構成された本格的なシステムとしてN

EAC-2206が設置された。ここで特筆すべきは,

当所の仕様により開発された高速データ伝送装置と

プロセス入出力装置がシステムに組込まれたことで

ある。前者は本所〜鹿島間のマイクロ回線を利用し

た無誤字データ伝送で,現在のと同じ高水準データ

リンク制御方式を採用した高速伝送であり,これは

我が国における最初のものであった。後者はアナロ

グデータを直接計算機で扱うためのAD/DA変換

器を中心にした装置である。

この時代は内外の各社から続々と新機種が発表さ

れたが,機種ごとに設計思想が異なり,ソフトウェ

ア,データ型式,周辺機器の互換性が少なく使用者

側からの種々の要求を満すことが困難であった。ま

た,計算機そのものの研究開発,需要の拡大にも悪

影響が出始めてきた。このことが同一設計思想によ

るファミリ機へ移行していく要素にもなった。

第3世代(IC時代)1964年〜

1958年に発表された集積回路(IC)は数年にして

目覚しい発展をとげ,その内容が計算機用として最

適であったことにより,まず論理回路素子として使

用され,さらに記憶素子に使用されるようになった

一方,外部記憶装置に磁気ディスクが使用されて現

代の計算機システムの原形が出来上った。

ソフトウェアの面では同一設計思想のファミリ機

種の出現により,オペレーションシステムの重要性

が認められ本格的な開発が始められた。

当所においても1967年に先の機種に代って,NE

AC-2200/500が導入された。このシステムはやや

本格的なオペレーションシステムを持ったIC化機

種で外部記憶に磁気ディスクを使用し,出力装置に

ディジタルプロッタを加えたシステム構成になって

いる。

この世代は大型高性能機の開発とともにファミリ

機として小型,中型機のシリーズ化も進んで新たな

分野での利用が増え,これがさらに新しい開発を促

進していくことになった。また,これらの技術を利

用したプロセス計算機,事務用のオフィスコンピュ

ータ(オフコン)の出現を見るに至った。

3.5世代(LSI時代)1970年〜

1960年代の電子技術の進歩は目覚しいものがあり,

特にICの分野では高集積度で信頼性の高い優れた

ものが開発されていった。1970年代にこれらを使用

し,長足の進歩を遂げた実装技術とあいまって,高

速,高性能機種が各社から発表された。ソフトウェ

ア技術については,ユーザ側からの多様な要望とシ

ステムの複雑化によって,さらに高度なものとなっ

た。特にオペレーティングシステムは,複雑かつ多

様化し,その性能はハードウェアの性能以上に評価

されるようになり,システムの付属物から独立し1

個の商品としての地位を得るようになった。

この世代の特徴として,通信回線との結合により

集中処理方式から分散処理,及びオンライン処理の

高度化が急速に進み計算機の利用範囲が大きく広が

った。それに従ってその便利さ,経済性が評価され

る反面いくつかの間題点も指摘されるようになった。

第4世代(超LSI時代)1980年〜

1980年代に入るとLSIの集積度はさらに大きく

なり,性能の向上も著しくまた経済性の優れたもの

となり,これらを利用した超高速機(スーパーコン),

超大型機からオフコン,マイコン(マイクロコンピ

ュータ)に至る多様な機種が出そろった。一方,周

辺機器として,レーザプリンタ,光ディスク装置の

出現により高品位な漢字,図形の出力及び文書,図

面,画像が直接ファイルに保管できるようになった。

利用形態としては,各種の通信線を介して有機的

に複数の計算機,端末を結合した複合分散処理,複

数システム間の大量データ転送,大量データの集中

管理が可能になった。

前世代からこの世代にかけての当所の計算機は,

業務量の増大と利用分野の拡大に対処し,3回にわ

たる入替えにより増強された。

1975年に本格的なファイルシステムを持ったTO

SBAC-5600/160の導入によって,支所,観測

所を含むリモートバッチ,タイムシェアリングシス

テムのサービスを開始した。1981年に全面的に能力

を上げるためACOS-8001に入替え,観測所端

末のインテリジェント化をはじめ端末系の増強が行

われた。1984年に演算能力の増強と大量のデータ保

管,日本語処理の本格化を図るため,アレイプロセ

ッサを内蔵しディスクキャシュが使用できるACO

S-850110を中心に,レーザプリンタ,大容量デー

タファイル,フロッピィディスクを組込んだシステ

ムに更新された。

第5世代に向って

今後計算機に対する利用者からの要望はますます

高度かつ広範囲なものとなるであろう。

ハードウェアの面では,超高速機,高性能超大型

機の開発が予想される反面で中・小型ながらかなり

の能力を持ったもの,単機能で高性能なものなどの

開発に力が入れられ種々の要望に応じて行くと思わ

れる。一方,マイコン,オフコン,ワープロの分里子

では高性能で低廉な機種の出現により,その利用範

囲はさらに広がりを見せるであろう。

端末機においては,ファクシミリ,漢字出力,コ

ピー機,ワープロ,光ディスク装置等を一体化した,

複合型が出現しつつあり,中小事業所におけるOA

化の大きな武器になることと思われる。

一方,1チップマイコンが組込まれている家電機

器等と専用マイコンを結合し,さらに電話線を介し

て外部で監視し,かつ制御ができるホームオートメ

イションが進展のきざしを見せている。

今後の計算機に対する要求は,今までの科学技術

分野における数値計算の能力のみならず,広範囲の

事務処理(文書処理,翻訳等)の分野での能力の増

強,複合分散処理,ネットワークによる複数システ

ム間での大量データ伝送,大規模な大量データの集

中管理能力等であろう。

いずれにしてもこれらの要求を満すためには,現

在の四則演算を基本機能とした設計思想のものでは

能力不足は明らかであり,知識を利用した合理的推

論を基本機能とした知識情報処理用の設計思想のも

のでなければならない。

このためには,簡単に作成できる新しいソフトウ

ェア系の開発と,新しい設計思想による強大な計算

能力を持ったハードウェアが必要になる。

ハードウェアの面では論理素子として,ガリウム

ヒ素,ジョセフソン素子及び,さらに大規模な超L

SI等の使用が可能になると思われる。

これらの完成には数年以上の日時を要するであろ

うが,実用化されれば今までの計算機では不得意な

分野である知的情報処理,推論,知識ベース,知的

インターフェイスへの利用が容易になると思われる

。

今後の流れとしては,従来型(ノイマン型)のス

ーパーコンがらマイコンまでの機種がそれぞれ適合

した各分野で大いに使用されるとともに,第5世代

機(非ノイマン型)が新しい分野である知的情報処

理に大いに使用されることになるであろう。

(情報管理部 電子計算機室 主任研究官)

海面によるマイクロ波の散乱は,入射角が比較的 大きい場合には,海上風によって発達したマイクロ 波と同程度の波長の海面波によって引き起こされる。 海洋表面波の復元力は重力と海面の表面張力である が,マイクロ波と相互作用する表面波では後者の影 響が大きい。すなわち,風が吹くことにより海面に 摩擦力を生じ,これと表面張力による復元力から生 ずる波である(表面張力波)。海洋の持つエネルギー のかなりの部分は大気から供給されるが,この窓口 となるのがこの表面張力波である。従って,大気− 海洋相互作用の研究者たちは,海洋を表面張力の異 なる膜(Slick)で覆い人工的に表面張力を変化させ, その影響を調べる研究を行ってきた。この発想は海 洋を相手に生活してきた人々の内に生活の知恵とし て根付いている古くからの経験に基づいたものであ る。この知恵とは,荒れた海に油を流せばそこでは 部分的に波が穏やかになるというものである。すで に古代にアリストテレスは,船乗りたちが荒れた海 に油を流して波を静めることを報告している。日本 においても『油を流したように静かな海面』という 言い回しの中にこの知恵を伺うことができる。レー ダエンジニア達はマイクロ波散乱の理論的研究を通 じてこの事実を知ったのであろう。すなわち,もし レーダ波と相互作用する細かい波が油膜によって減 衰するならばその部分の散乱強度も小さくなり,結 果として油膜に覆われた海面は周囲の普通の海面に 比べてレーダ映像上で黒く映るはずである。

映像レーダによる油汚染観測は米国海軍研究所が

所有する4周波映像レーダにより,1960年代に実証

観測が行われている。その後すぐに米国沿岸警備隊

は油汚染監視のための映像レーダの導入を決定して

いる。彼等が計画したシステムはAOSS(Airborne

Oil Surveillance System)と呼ばれ,Xバンドの

実開口映像レーダの外に,掃引型マイクロ波放射計

(37GHz),赤外・紫外ラインスキャナー,低照度レ

ベルテレビカメラ,情報解析装置を装備し,機上で

リアルタイムに油汚染の監視が可能である。現在は

改良型のAIR-EYEシステムが使用されているが,

これにはマイクロ波放射計が装備されていない。こ

れらのシステムは,その後各国で検討されている海

洋汚染監視システムのモデルとなった。主力となる

映像レーダの最大の特徴は,昼夜にかかわらず,ま

た,天候に左右されずに海面の映像が得られること

であり,さらに,瞬時に観測できる領域も非常に広

いことである。映像レーダには実開口型(Real

Aperture Radar:RAR)と合成開口型(Synthetic

Aperture Radar:SAR)がある。RARは航空機進

行方向(Azimuth方向)には狭いビーム幅(大きな

アンテナ開口),また,これと直交する方向

(Elevation方向)には広いビーム幅(小さなアンテナ開ロ)

の細長いアンテナを有するパルスレーダシステムで

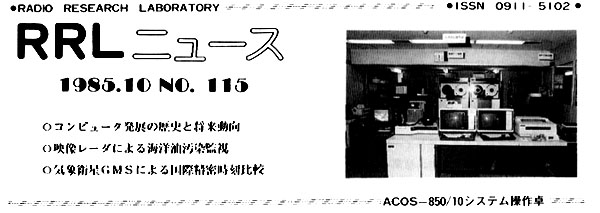

ある。図1に実開口映像レーダの概念図を示す。こ

のタイプの映像レーダはReal-aperture

Side-Looking Airborne Radar(R-SLAR)とも呼ばれる。

R-SLARではAzimuth方向の分解能はアンテナビ

ーム幅によって,また,距離(Range)方向の分解能

は送信パルス幅によって決まる。一方,SARはホ

ログラフィーの技術を利用した特殊なシステムであ

る。両者を比較した場合,SARの方が分解能が良

く,画像ゆがみも小さい。しかし,SARはシステ

ム自体が高価である上,信号処理が複雑で画像化の

コストが高い。また,慣性航法装置や姿勢検出装置

に精度の良いものが要求され,全体としてコスト高

である。さらに,航空機の安定飛行が要求され,こ

のため荒天下の海洋監視などには不利であると考え

られる。一方,R-SLARはシステムが比較的単

純で安価であり,画像化も容易で,周辺装備や飛行

に対する要求条件もさほど厳しくはない。さらに,

散乱強度の絶対値を得て,油汚染監視だけでなく防

除対策の上で必要な周囲の海面状態に関する情報を

得るという点ではSARより優れている。

図1 航空機搭載映像レーダによる油汚染広域監視の概念図

米国では海洋油汚染監視における映像レーダの実

用化は早くから行われたが,汚染面のマイクロ波散

乱特性についてそれほど十分な知識を持っていたわ

けではなかった。従ってその後実用化と平行して観

測実験が継続されたが,油汚染という特殊な状況に

ついて観測及び海面状態の各種の条件について系統

的にデータを取得した例は今に至るまでほとんどな

い。一方,最近の高度技術の進歩によって映像レー

ダが比較的容易に開発できるようになり,各国にお

いて主として油汚染監視を目的とした映像レーダの

導入が盛んである。著者の知る限り,リモートセン

シングの実用及び研究用として映像レーダを導入し

ている国は前述の米国の外,英国,カナダ,西ドイ

ツ,フランス,スウェーデン,オランダ,デンマー

ク,ノルウェー,中華人民共和国,ソ連などである。

このほとんどが安価な実開口型である。日本におい

ても当所が環境庁の予算を得て昭和59年度から航空

機搭載映像レーダによる油汚染監視システム(Oil

Pollution Surveillance System:OPSS)の開発を

進めている。OPSSはXバンド(9.53GHz)で垂直偏

波を採用し,送信出力は60kW,距離方向の分解能は

30mである。アンテナは開口径4.5m×35cmのスロ

ットアレイ型で,これによりAzimuth方向の分解能

は10㎞先で約100mとなり,また,高度2000〜9000

mの範囲で観測幅20㎞を実現できる。これはほぼ東

京湾の幅に匹敵する。アンテナパターンは,観測距

離の増加による受信電力の減少を補正する

modified cosecant square型で設計されている。写

真1に,このアンテナの外観を示す。データは機上

で磁気テープに記録し地上でオフライン処理を行う

が,この外に,高速ラインスキャンレコーダを備え

機上でリアルタイムに海面の映像を見られるように

する。本システムの最大の特徴は,アンテナパタン

・ゲイン,伝送路損失等の精密な測定,及び観測時

における送信出力,受信機利得等を常時モニタする

ことにより,散乱断面積の絶対値を測定できること

である。従って,本システムは単なる映像レーダと

いうよりは,映像散乱計(Imaging Scatterometer)

と呼ぶべきものである。当所ではオレイルアルコー

ル(油に良く似た性質を示す物質)を用いて擬似油

汚染域を作り各種条件下における観測を行う外,実

際の油汚染の監視も計画している。また,次期計画

では海上保安庁の協力を得て哨戒用の航空機に本シ

ステムを装備し実際の監視業務に使用してもらうこ

とを考慮している。

写真1 航空機搭載映像レーダ用アンテナ

映像レーダによる海洋汚染監視システムとしては, 航空機搭載用の外に人工衛星搭載用のものが検討さ れている。この場合,実用的には分解能の点からS ARに限られる。航空機搭載システムは機動力及び 即応性に優れ,沼岸域及び近海における小回りのき く環境監視に適しているが,一方,人工衛星搭載シ ステムはより広い領域を定期的に監視することが可 能で,従来困難であった外洋における汚染監視能力 が飛躍的に向上すると期待される。これら2つの方 法を組み合せることにより,より広域の常時監視と 臨機応変の処置が可能となる。当所では昭和59年10 月のスペースシャトル搭載映像レーダ(SIR-B)実 験の際に,オレイルアルコールによる擬似油汚染域 を生成し,宇宙からの油汚染監視の初期実験を実施 した。SIR-Bによる観測は,入射角などの条件 が油汚染監視にはあまり有利ではなかったが,擬似 油汚染域のレーダ映像を得ることができ,宇宙から の映像レーダによる海洋監視が有力な手段であるこ とを実証できた。SIR-Bは昭和62年2月末に再 飛行が予定されており,そのときには前記OPSS も稼働しているので,航空機及び人工衛星搭載映像 レーダによる連携実験が実現できよう。

映像レーダの利用は,油汚染監視に限らず広範囲

な分野にわたる。現在,当所が開発している映像レ

ーダは,リモートセンシングの実利用として使用で

きる日本で唯一のシステムであり,しかも前述のよ

うに単なる映像レーダにとどまらず高分解能散乱計

としての性質も兼ねそなえている。従って,今後は

油汚染に限らず,海洋波浪及び海上風の分布,海流,

オホーツク海の流氷観測等海洋への応用の外,近年

多発している地滑りや噴火等による災害情況の把握,

また,水害地域のリアルタイム観測など防災分野ヘ

の応用も検討している。

(電波応用部 電波計測研究室 主任研究官)

はじめに

物理量の基本単位である時間は数千年にわたる人

類の文明史で常に重要な役割を果たしてきたが,現

在も科学技術の進歩に伴いますます重要になってい

る。日本の時刻・周波数の標準機関である当所は増

大する正確な時間に対する社会的要求を満たすべく

時刻・周波数標準の研究を行っている。現在各国標

準機関は,セシウム原子で定義された秒の積算とし

ての原子時と,これに,うるう秒を挿入した協定世

界時を発生し,相互に時刻比較を行い,結果を国際

報時局に送り,ここで国際原子時と国際協定世界時

を発生している。従来,時刻比較はロランCと運搬

時計で行われてきたが,宇宙技術の進歩によってよ

り高精度な時刻比較が可能になり,当所はこれらの

最新技術を駆使した総合的な時刻比較システムを構

築中である。

この時刻比較システムでは国内比較に通信衛星と

放送衛星を使う一方,欧米と世界測位衛星システム

(GPS)により日常的に比較を行い,国際原子時と

国際協定世界時の決定に貢献している。この結果は

更に,米国海軍天文台との間で行うVLBI時刻比

較で高確度に較正される。一方アジア向けの時刻比

較システムとして,静止気象衛星GMSの測距信号

を使った実験計画が昭和57年度から始められGMS

受信機の開発に着手した。計画には当所の外,豪州

科学産業研究省(CSIRO),中国上海天文台,韓

国標準計量院が参加し,特に中韓両国には政府間科

学技術協力協定により技術援助を行っている。アジ

ア地域のロランCは欧米と直接接続されていず,当

地域の時系は欧米と高精度に比較できなかったが,

GMSにより今後当所を仲介として欧米と高精度比

較が可能になる。その意味でGMSは気象観測の外

に国際時刻比較という重要な役割が期待されている。

GMSによる時刻比較の原理

GMSの本来の目的である気象観測には正確な衛

星位置が必要であり,気象衛星センタは1日4回3

点測距を行い,毎日0時UT(世界時)の衛星の軌道

要素を求めている。この測距信号を仲介としてアジ

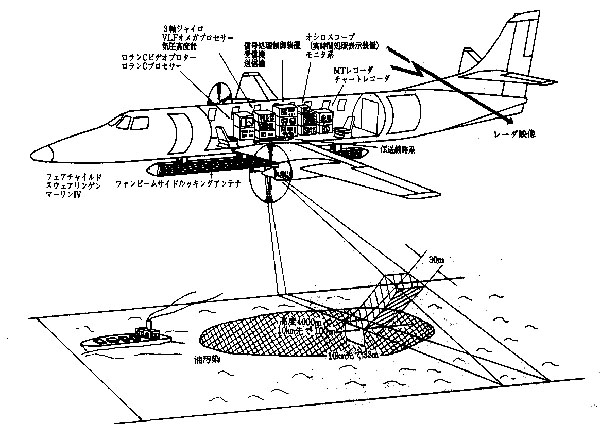

ア・太洋州地域での時刻比較が可能である。図1

にGMSによる時刻比較の原理を示す。まず地上局

1は自分の標準時計を基準にして衛星からの測距信

号の受信時刻をカウンタで測定する。この結果は衛

星のドップラー効果を含んでいるため測定された

360個のデータを最小二乗法で二次曲線に近似し平

均化処理している。この測定精度は受信機のSIN比

に依存し,我々の場合約1nsである。

図1 GMSによる時刻比較の原理図

つぎに相手局の時計との時刻差を求めるために,

標準時計がら見た測距信号が衛星から発射された時

刻Te1を求める。同様にして地上局2でもTe2を求

める。Te1とTe2の差から両局の時計の時刻差δを

求めることができる。このTeを求めるには衛星か

らカウンタまでの遅延時間τを正確に評価しなけれ

ばならない。このτには衛星−アンテナ間の幾何学

的遅延時間τgの外に電離層,対流圏,相対論効果の

補正項,さらに局内遅延時間が含まれる。まずτgで

あるが,我々は3点測距で得られる衛星の軌道要素

を気象衛星センターから提供してもらい,衛星の位

置を計算しτgを求めている。電離層の影響は電磁波

利用研究室で測定している電離層の全電子数を使っ

て補正する。対流圏の影響は一定の大気モデルを仮

定して地表の大気圧,気温,水蒸気圧から補正して

いる。相対論効果の影響は・信号経路の赤道面への投

影と地球の中心が囲む三角形の面積に比例するため,

衛星の位置から求めることができる。局内遅延時間

は実測から3.62μsという値が得られている。

GPSによる時刻比較も基本思想はGMSと同じ

である。しかしGPSは各衛星上に標準時計を搭載

しており,これらの時計は互いに正確に同期してお

り,GPSタイムという時刻を維持している。この

GPSタイムと地上局の時計の時刻差を求めて,時

刻比較を行っている点がGMSと異なる。

GMSによる時刻比較実験

我々はこれまで比較システムのハード及びソフト

の整備を行うとともに局内遅延時間を測定してきた

が,システムがほぼ完成したので6月24日から埼玉

県鳩山の気象衛星通信所との間で予備テストを行っ

た。ほぼ同時期にCSIROでもデータを取得でき

る態勢が整い,6月18日から日豪間実験を開始した。

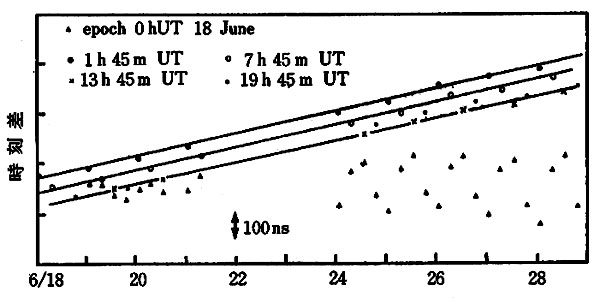

図2はこの実験結果であるが,両局の時計間の周

波数差のため全体は直線的に流れている。▲印以外

のデータは毎日軌道要素を更新し衛星の位置を計算

して時刻差を求めているが,最大100nsの日周変動

が現われている。これは軌道要素の元期

(0時UT)と時刻比較を行う時刻が異なる

ため軌道推定誤差が増大することが主な原

因であると推測される。▲印は6月18日の

軌道要素のみを使って衛星の位置を計算し

たものであり,軌道の推定誤差が時間の経

過と共に増大していく様子を示している。

このように静止衛星といえども時刻比較に

は最新の軌道要素を使うことが重要である。

図2において,毎日同一時刻のデータを

1点づつ抜き取ると日周変動は著しく小さ

くなり,直線からのばらつき,すなわち時刻比較精

度は約10nsと小さくなる。このように時刻比較は毎

日同一時刻に,それも軌道要素の元期にできるだけ

近い時刻に行うことが望ましい。また今回の実験で

は周波数安定度としてτ=1日で2×10^-13が得られ

たが,これはGPSの場合とほぼ同じである。

図2 GMSによる日豪間時刻比較結果

おわりに

アジア・大洋州地域を結ぶGMS時刻比較システ

ムを開発し,日豪間で試験実験を行い,国際時刻比

較法としてGPSと同程度の精度があることが確認

された。今後比較精度並びに確度の向上についても

検討して行く予定である。現在受信機の開発を完了

しているのはCSIROと当所だけであるが,中国

は1986年から,また韓国も近い将来時刻比較に参加

する予定である。

GMSによる時刻比較法はGPSのように全世界

をカバーすることはできず,アジア・大洋州地域に

限定されるが,平和目的の衛星であり,GPSのよ

うにコード変更や有料化などの問題点を持っていな

い。更にシステムは単純かつ比較的安価であるとい

う利点があり,今後アジア・大洋州地域の時刻比較

法として重要な役割を果たすことが期待される。

最後にGMSによる時刻比較で多大の協力を頂い

ている気象衛星センターの関係各位に深謝します。

(標準測定部周波数・時刻比較研究室 主任研究官)

フランクフルト空港を出てアウトバーンを南へ20 分,森をいくつか駆けぬけると人口約13万の中都市 にさしかかる。ダルムシュタットというこの町は先 の大戦で8割方破壊され,その後1960年代までかか って再建されたと聞く。観光客がやって来ることも ない地味な町であるが,よく見ると名門と称される 工科大学を始め西独郵政省通信研究所(FTZ),国 立数理計算センタ,重イオン加速器研究所など理科 系の研究開発機関が集まっている。ESOCもその 一つで,街並みがとぎれて森が始まるあたりに置か れている。電波研究所と同規模の建物がさほど広く はない敷地に要領よくまとまり,500名を少し超え る人々が勤務している。受付を入るとすぐに,ES A加盟11か国の旗が森の緑を背景に色どり豊かに並 ぶのがとても印象的である。小学校の運動会以来こ のようなものを見たことがなかった筆者は改めてこ こがインタナショナルな機構であることに気付いて 無邪気にも感動をおぼえたものであった。ESOC の任務はESAが打上げたすべての衛星に対し運用 管制とデータ処理解析を行うことであり,その組織 はおもにコンピュータ,衛星運用,地上系技術,メ テオサットの各部門,ミッション相互の技術調整オ フィスそれに管理系から成る。コンピュータ部門の なかに総勢45名の軌道姿勢部が設けられ,姿勢・軌 道・システム品質の3課を擁している。理論家の軌 道課長Dr. M. Soopはスウェーデンの出身,古い王 家にちなむ家系の人であり,また,それを大変誇り にしている人である。筆者は軌道課にヴィジタとし てこの課長に直属するかたちで滞在した。ちょうど この時期,打上げを3年後に控えた精密位置天文観 測衛星ヒッパルコス及び将来の気象衛星に関して,可 能な限り高い軌道決定精度をできるだけ簡易化した 追跡システムによって実現しなければならないとい う問題が起きており,滞在期間中おもにこの問題の 検討に携わった。その過程で測距と簡易干渉計によ る軌道決定を,また原子時計の安定な信号を利用し て複局測距システムがかなり簡略化できるというこ とを提案した。さらに単一局測距測角による軌道決 定の精度の限界を推定するために,通信衛星OTS, ECS等の追跡データが多量に保存されていたの を解析し,角度観測の誤差統計を作成した。方式検 討においてはDr. Soopの考案になる純理論的精度 推定法を学びこれを応用したが,データ解析におい ては筆者がこれまでCS・CS-2に関連して得て きた諸経験を反映させることができ,多少なりとも 研究の交流を果たすことができたものと考えている。

ESOCの人達はみな議論好きである。昼食後も 同じテーブルに居合わせた面々がカフェを時にはワ インを味わいつつ延々と,日常身近なことから政治 社会そして現行・将来の諸プロジェクトについて熱 の入った談議を続ける。超過勤務という制度がなく, 夕方5時すぎには皆さあっと引きあげてしまうが, こうした日頃からの意見交流は確かに仕事の能率化 にあずかるところが大きいのであろう。ESOCに はまた音楽好きが多い。金曜の夕方(4時で勤務終 了となる)や土曜には会議室で室内楽の合奏に集う 人達をよく見かけたし,また,これらプレーヤ達の ためにピアノと小型チェンバロが1台づつESA物 品票のラベルをしっかりと張って置かれているのは 何とも羨ましく,また喜ばしい光景であった。

おわりに,このように終始印象深い経験を与えて

頂いた科学技術庁,郵政省の関係各位に心から謝意

を表します。

(鹿島支所 衛星管制課 主任研究官)

稲のマイクロ波散乱特性測定実験