PRESTARによるGPS受信基礎実験結果

杉本 裕二

1 はじめに

数10㎞から数100㎞程度の中距離を、数㎝程

度の高精度で簡易に測定できる小型で安価な装置

が、地震予知、測量などの分野で要求されている。

現在使用されている光学測距装置やVLBI(超

長基線電波干渉計)に代わりうる精密測位システム

として、現在注目を浴びているGPS(全世界測位シ

ステム)は、数個の衛星電波を受信し、10~数100

mの確度で絶対位置を決定できるように設計されて

いる。このシステムの特徴は、装置が簡単なこと、

測定点間の見通しが不要なこと、天候にかかわらず、

また、個人差なく容易に測位が可能なことである。

我々は、GPS衛星を相対測位に応用した干渉型

の測位システム(名称:PRESTAR)の開発を

昭和60年に開始した。本システムはGPS衛星が用

いている拡散コードの内容を必要とせず、数㎞~

数100㎞程度離れた2点間の3次元距離を10^-7程

度という高精度で得ることを目標に開発され、小型

で安価、観測時間が短く、かつ処理が簡単という特

徴を持っている。

ここでは本測位システムの概要及び試作機による

受信基礎実験結果について述べる。なおGPS及び

PRESTARの開発については、RRLニュース

No.126(1986年9月号)を参照されたい。

2 PRESTARシステムの概要

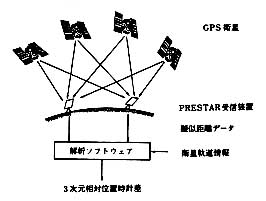

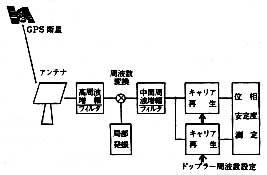

図1はPRESTARシステムを利用した相対測

位のブロック図である。地球上の2点に受信装置を

置き、方向の異なる4個以上のGPS衛星からの電

波を同時に受信し、各GPS衛星と受信局との擬似

距離(後述)を測定する。その後、別途決定されたG

PS衛星の軌道情報を用いて、擬似距離データから

解析ソフトウェアにより、2受信局の3次元相対座

標(△X,△Y,△Z)と時計の時刻差が求められる。

図1 相対測位ブロック図

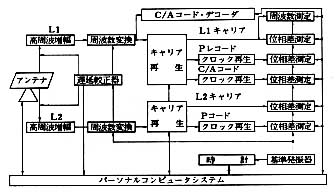

図2はPRESTARのブロック図、表1は諸元

である。GPS衛星からの1.5GHz帯(L1バンド)

と1.2GHz帯(L2バンド)のPSK拡散変調され

た信号は、マイクロストリップ・アレイアンテナ

を目的のGPS衛星方向に向けることによって、受

信される。このアンテナは、当所で開発されたシー

ケンシャルアレイアンテナ技術を利用したものであ

り、小型であるが利得は高い。

図2 PRESTAR ブロック図

表1 PRESTAR 諸元

受信信号は、高周波増幅、帯域制限された後、150

MHz帯の中間周波数に変換される。キャリア再生器

により拡散コードを使用せずに、L1バンド中間周

波信号から受信されたGPS衛星のキャリア成分に

位相同期した信号が取り出される。これを再生キャ

リアと呼び、位相差測定器により受信局の基準発振

器との位相差が測定される。この位相差からGPS

衛星と受信局との間の距離が求められるが、この値

には電離層、大気、GPS衛星及び受信局の時計の

誤差などが含まれるため、「擬似距離」

と呼ぶ。

本装置では小型アンテナを用いている

ためビーム幅が広く、同時に複数個のG

PS衛星からの電波を受信する可能性が

ある。各衛星の信号を分離するために

キャリア再生回路に狭帯域のPLL(位

相同期)ループを用い、ドップラー周波

数偏移の予測を与えることにより、希望

のGPS衛星のキャリアの位相に同期し

た再生キャリアを得ている。

測定される再生キャリア位相は、1波

長、19㎝ごとに同一位相になるため、これだけから

では擬似距離を決定できない。そこで、波長29.3m

のP(Precision)コードクロックと波長293mのC

/A(Clear Acquisition)コードクロックの位相測

定により、キャリアの波数を決定する。これらのコ

ードクロックの再生にも、拡散コードは不要である。

L1バンドの電波の電離層通過時の伝搬遅延は、

L2バンド信号との受信時刻差から補正される。

遅延較正器は、受信局内遅延の絶対値を測定し、得

られている擬似距離を補正するために用いられる。

観測スケジュールの管理、アンテナ駆動、データ

収集などは、自動運用ソフトウェアによりパーソナ

ルコンピュータシステムを用いて、自動的に運用さ

れるようになっている。

3 受信基礎実験

受信装置の基礎的な性能を確認するため、零基線

における擬似距離データの安定度を測定する、受信

基礎実験を行った。

(1) 擬似距離測定の誤差要因

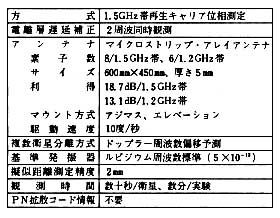

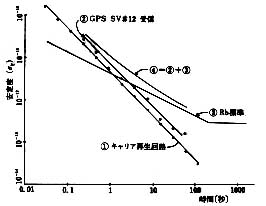

測位精度は図3のように、主に衛星の軌道位置精

度によって決定されるが、基線長に依存しない一定

の測位誤差がある。これは、零基線の擬似距離測定

の誤差を測定することによって得られる。この誤差

は、受信装置の基本的データであり、特に地殻変動等

短基線測位における精度の限界を示すものである。

図3 基線長対測位誤差例(軌道誤差=±10mの場合)

零基線の擬似距離測定の誤差要因は、

(A) キャリア再生回路の安定度

(B) 基準発振器の安定度

(C) 受信系のC/N

(D) D/C(Down Converter)局部発振器の安定度

があげられる。

(2) 実験方法

図4のブロック図のように、GPS衛星からの信

号はアンテナで受信され、高周波増幅、帯域制限、

周波数変換後2分配され、それぞれキャリア再生回

路に導かれる。2台のキャリア再生回路によって得

られた再生キャリアの位相差(時間)の安定度を測

定する。

図4 受信基礎実験クロック図

(3) 実験結果

図5は、取得した安定度データで、横軸は時間、

縦軸はアラン分散である。①は図4のキャリア再

生回路に、GPS衛星のかわりにPN符号でPSK

変調をかけた信号を入力したときの安定度であり、

(1)の(A)で述べたキャリア再生回路自体の安定度

を示す。これから、キャリア再生回路は充分良い安

定度をもっていることがわかる。②は、実際にG

PS衛星(SV♯12)を受信したときの安定度で、

(A)のキャリア再生回路の安定度と、(C)の受信系の

C/Nとを合わせた安定度が測定され、①の1.5倍

くらいになっている。

図5 安定度測定結果

③は、ルビジウム(Rb)周波数標準器の安定度、す

なわち、(B)の基準発振器の安定度に相当する。また、

(D)のD/C局部発振器の安定度については、他の要

因に比べ十分小さい。したがって、④(=②+③)は、

(1)の誤差要因すべてを含んだ安定度とみなせる。

④から、1衛星10秒間のデータを用いて擬似距

離を求めた場合、2.0×10^-12程度の安定度になる。

これを擬似距離に換算すると、約1.91㎜という十

分満足できる値が得られた。これから図3の基線長

によらない測位誤差は、㎜オーダと見積ることが

でき、PRESTARが精密測位に利用できること

が証明された。

4 おわりに

PRESTARの主要部の試作を終え、零基線受

信基礎実験が成功し、満足するデータが得られた。

今後システムを完成させながら、近距離での受信実

験、また基線を延ばしVLBI結果との比較実験を

行う予定である。さらにGPS衛星の精密軌道推

定実験も行いたい。

本システムは、高精度相対測位結果により地震予

知をめざした地殻変動の測定や精密測地に利用でき

るほか、高精度の時刻比較の分野にも応用できる。

また、電離層の研究や大気の揺らぎの研究などにも

役立つものである。

(鹿島支所 衛星管制課 主任研究官)

昭和基地におけるマルチビームリオメータ観測

菊池 崇

1 はじめに

南極の夜空に美しく舞うオーロラは磁気圏内で加

速された電子が磁力線沿いに電離層に降り込むこと

による発光現象であることはよく知られている。オ

ーロラには発光の外に電離層の電離やVLF帯の自

然電波の発生など様々な電磁現象が伴っており、超

高層物理の研究にとって大きな魅力であることは南

極観測開始以来30年を経た現在でも変わらない。観

測方法も全天カメラ、テレビの光学観測や電離層に

よる銀河雑音電波吸収を測るリオメータ観測、オー

ロラレーダなどの地上観測に加え、ロケット、人工衛

星など年を追うごとに発達している。飛翔体が宇宙

空間の高エネルギー粒子、プラズマ、波動を直接測

定するのに対して、地上観測は間接的な測定であっ

たり、また天候による制限を受けるものもある。し

かし、連続観測が可能という点で地上観測は従来同

様これからもますます重要な観測方法である。

天候に左右されないでオーロラ電子の降り込みを

観測する方法にリオメータがあるが、広いビーム幅

のアンテナを用いる従来の方法ではオーロラの細か

い構造やその動きなどをとらえることはできない。

この問題を解決するために、文部省極地研究所と当

所の超高層研究グループが協力してマルチビームリ

オメータの建設と観測を行ってきた。マルチビーム

リオメータは複数の狭ビームで天空の異なる場所に

降下するオーロラ粒子の時間、空間変化を観測す

る。また、アンテナビームを1秒毎に6度ステップ

で移動させることによって、10㎞という高い空間

分解能を実現した点は世界にも例がない。建設は26

次隊が昭和61年1月に行い、筆者が参加した27次隊

で機能を増強し、昭和61年3月からはパソコンによ

るデータの一次処理機能を付加し、オーロラによる

吸収領域の移動を実時間でモニタできるシステムを

完成した。次に、マルチビームリオメータの概要と

得られたデータを紹介する。

2 観測システム

RIOMETER(Relative Ionospheric Opacity

METER)は短波帯(30MHz)の銀河雑

音電波が電離層を通過する際に受ける吸収

量から電離層の電離や電離源である高エネ

ルギー粒子を測定する装置である。この吸

収はCNA(Cosmic Noise Absorption)

と呼ばれ、極域ではオーロラ粒子や太陽宇

宙線が主な原因である。

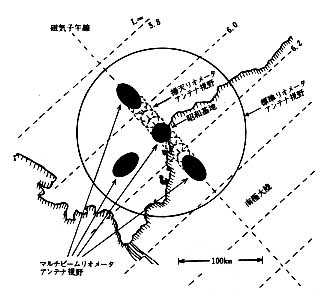

マルチビームリオメータのアンテナは14

段コリニアアンテナ素子を東西、南北に8

本ずつ並べたフェイズドアレイで、ビーム

幅13度のビームを6本持つ(図1参照)。

固定移相器によってつくられる4本のビー

ムは天頂方向、天頂を挟んで北30度、南30

度、西30度に固定され、これらの異なった

空間に降り込むオーロラ粒子の時間変化を時間精度

0.25秒で観測する。他の2本のビームは可変移相器

によって1秒ステップで東西南北に天頂を挟んで±

30度の範囲を掃引する。掃引ビームがカバーする領

域は電離層高度(90㎞)で直径約130㎞の円であ

る。この領域で発生するオーロラに伴うCNAや脈

動性のCNAなどの時間、空間的な変動を観測する

ことができる。

図1 アンテナ視野の電離層投影

アンテナは地面からの高さ2~3mの位置に張っ

た計16本のエレメントから成り、敷地面積はおよそ

50m×50mである。地面には銅線をメッシュ状にし

たグランドプレーンを張って、アンテナビームが上

方へ向くようにしてある。

3 オーロラCNAと脈動性CNA

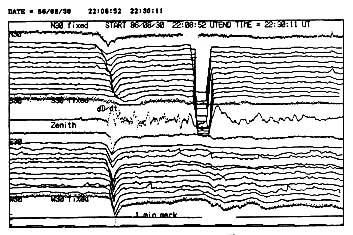

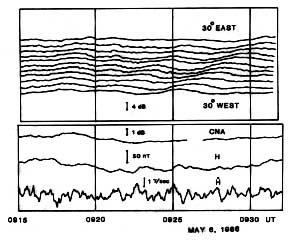

図2はオーロラブレークアップ時

のCNA移動の例を示したものであ

る。上から固定N30、南北掃引11

チャンネル(N30~S30)、固定S

30、地磁気変化D-成分、固定天頂、

東西掃引11チャンネル(E30~W

30)、固定W30が示されている。時

間マークは1分を表す。オーロラ粒

子が約1分で北から南へ移動する様

子がはっきり現れている。

図2 オーロラに伴うCNAの極方向移動

図3は脈動性のCNAの東西方向

の移動を示している。脈動性のCNAの空間的な移

動をこのように見事にとらえた例はこれまで報告さ

れていない。しかも、従来考えられていたCNA移

動の方向と逆方向に伝搬する現象である点でも注目

されている。

図3 脈動性CNAの東西方向移動

4 おわりに

現在も昭和基地で観測を継続しているマルチビー

ムリオメータは、上に述べたように世界でも例がな

い掃引ビームを持ち、高い空間分解能を実現した。

分解能が上がったことによりこれまでの観測手段で

は見つからなかった種類のCNA脈動が観測された

外、空間スケールで数10㎞という局在したオーロ

ラ粒子の降り込みなども観測された。今後、昭和基

地の磁気共役点であるアイスランドでの建設が計画

され、オーロラ研究の有力な観測手段になることが

期待されている。

南極で観測を行うことの魅力はオーロラをまの当

たりにしながら各種の観測を行うことであるが、観

測機器から刻々出力されるデータ(図2)が実感を

伴ってオーロラと結び付くことはデータ解析、研究

にとっても大いにプラスになることと思われる。

終わりにマルチビームリオメータの建設に従事し

た26次越冬隊宙空部門と、筆者とともに観測機器の

設置、維持、観測を行った27次越冬隊宙空部門の諸

隊員に謝意を表します。

(電波部 電磁圏伝搬研究室 主任研究官)

英国ラザフォード・アップルトン研究所滞在記

阿波加 純

昭和61年9月29日から1年間、ブリティッシュ・ カウンシルの奨学研究生として、英国オックスフォ ードシャーに在るラザフォード・アップルトン研究 所(RAL)で在外研究する機会を得た。RALは ロンドンの西約50㎞、オックスフォードの南約20 ㎞に位置する小さなチルトン村のはずれに在り、 ハーウェル英国原子力研究所に隣接している。アッ プルトン研究所は以前はロンドン郊外のスラウに在 り、電離層の研究で有名であるが、現在はラザフォ ード研究所と合体し、スラウには電離層垂直打上げ 観測機を残すのみで、研究者はチルトンに移ってい る。RALは英国科学技術研究機関(SERC)直属 の研究所で、高エネルギー物理等の基礎研究を主に 行っているが、筆者が滞在したのは技術部門の伝搬 グループである。伝搬グループはSERCに属して いるものの、SERCからの研究費はごくわずか で、年間約140万ポンド(約3億円)の予算で大半 は商業産業省(DTI)、ブリティッシュ・テレコム (BT)等で構成されるユーザ団体との契約の形で まかなわれている。なお、通信を扱う英国政府機関 は以前は郵政省であったが、昭和56年に行われた通 信部門の郵便部門からの分離に伴い、現在はDTI が情報、通信及び免許の三部門を扱っている。

チルボルトン直交偏波レーダ

RALの伝搬グループは、昭和59年から開始され

たヨーロッパ10か国の共同研究であるCOST210

プロジェクトに参加している。COST210は三つ

のテーマから成り、ダクト・対流圏散乱波による干

渉、降水散乱波による干渉及び干渉軽減方式につい

て精力的に研究を行っている。なお、COSTとは

European Cooperation in the Field of Scientific and

Technical Researchを略したもので、すでに終了し

たプロジェクトで伝搬を扱ったものとしては、

COST205の名称のもとに行われた衛星-地上間の伝

搬に関する研究が有名である。

滞在中の研究テーマは、COST210に関連し

て、マイクロ波の降水散乱による干渉問題を調べる

ことであった。昭和62年夏から散乱実験が開始され

たものの、筆者がデータ解析を行うには滞在時期が

早すぎ、もっぱらチルトン村の南約50㎞に位置す

るチルボルトン村に設置されているRALの直交偏

波レーダ(アンテナ直径25m)で得られたデータを

用いた降水散乱干渉問題の解析に口と多少の手を出

すことと、実験結果の解析に役立てることを目的と

した、新しい推定法を作成することに専念した。

なお、RALの直交偏波レーダは昭和62年夏に改

造が終了し、送信偏波切替えと受信偏波切替えが独

立に行えるよう機能強化された。

最後に、出張に当たってお世話いただいたブリ

ティッシュ・カウンシル、RAL、及び当所の関係

者の方々に深く感謝します。

(電波部 大気圏伝搬研究室 主任研究官)

外 国 出 張

放送技術に関する国際シンポジウム

(ISBT'87)に出席して

昭和62年9月24日から26日まで、中国・北京で標記シ ンポジウムが開催された。中国、アメリカ、日本、イギ リス、フランスなどから約280名の参加があり、15セッ ション、89件(うち、日本10件)の、ハイビジョンから AM放送にいたる広範囲の発表がなされた。筆者は、テ レビジョン辺地難視聴解消対策として提案されている同 期放送方式の混信妨害の主観評価共同実験の成果を発表 した。講演に対し、評価者による評価の違い、評価画像 として動画を用いる場合の評価時間について質問があっ た。筆者は画像の評価の外に、音声放送の技術動向に興味 を持っていたので関連のセッションに参加した。シンポ ジウム会場は北京郊外の研究・学園地域の一角にある国 際会議施設である。さわやかな秋の陽にポプラ並木の美 しい、ゆったりした、近代的な施設である。昼食時やパ ーティでは中国の参加者からよく質問を受けた。技術的 な内容よりは日本の生活に関する事柄が多かったが、き わめて友好的であった事も手伝ってか、好印象かつ有意 義なシンポジウム参加であった。

(総合通信部 放送技術研究室 主任研究官 小宮紀旦)

国際会議「レーザ・光リモート

センシング」に出席して

本会議は、地上、航空機、宇宙からの光学技術を用い たリモートセンシング、さらには工業、医療関係等も含 めた光学的なリモートセンシング全般の研究分野を対象 とした講演会で、米国光学会が主催し、9月28日から10 月1日までの間、米国マサチュセッツ州、ケープコドウ で行われた。

筆者は本会議の実行委員の1人として事前に投稿論文 の審査等を行ってきたが、開催中は、1セッションの座 長を努めた。さらに、当所の研究成果として、石津、板 部、有賀による「成層圏大気汚染測定のためのレーザヘ テロダイン・ラジオメータの開発(英文訳)」の論文発表 も行った。ソ連の科学アカデミーからも多くの参加者が あり、活発的な研究をしていることも印象的であった が、最も大きな印象は、欧米(特にアメリカ)の研究の 発展である。特に、従来の地上や航空機搭載のレーザ・ レーダを宇宙飛翔体搭載へと発展させるスペース・ライ ダーの計画がNASAを中心に進んでおり、我が国に水 をあけている。

(電波応用部 光計測研究室長 有賀 規)

短 信

川上謹之介氏、勲四等旭日小綬賞受賞

元特別研究官川上謹之介氏には、菊花薫る11月3日 「文化の日」にあたり、多年にわたって電気通信行政の 発展に寄与した功績により勲四等旭日小綬章受賞の栄に 浴され、11月24日郵政省講堂において勲章伝達式が行わ れた。

同氏は、昭和20年6月文部省電波物理研究所に入所さ れ、以来昭和50年12月退官されるまで通信方式研究室 長、機器課長、通信機器部長、衛星研究部長等の要職を 歴任された。この間、超短波帯の都市雑音及び無線印刷 電信の遠距離伝搬特性の解明、各種無線機器の性能に関 する測定技術の開発等に関する研究に従事し、我が国電 気通信技術の発展に多大の貢献をするとともに、無線機 器型式検定制度の抜本的な整備・体系化並びに電離層観 測衛星や実験用静止通信衛星等の開発及び計画の推進に 指導的役割を果たされ、また、これら分野の学術的水準 の向上にも大きく尽力されるなど極めて顕著な業績を挙 げられた。

EMSS実験開始される

電界強度較正装置等の野外実験実施

18mφバラボラアンテナ、使命を終える

第29次南極観測隊出発

しらせ船上の井口、森永(筑波大)、大塚隊員

当所隊員とその家族

「きく5号」を用いた移動体衛星通信(EMSS)実

験が11月26日より開始され、船舶及び航空機による高品

質音声通信及びファクシミリ伝送に成功した。

本年度の船舶地球局実験は、船の帰港する12月24日を

もって終了するが、昭和63年度は北方海域及び南方海域

で年間各々約70日の通信実験を計画している。航空機実

験は、成田とアンカレッジ間の太平洋路線で62年度10

回、63年度14回の飛行実験を計画している。可搬型の

メッセージ通信機及び睦上移動地球局の通信実験は1月

より開始される。

標準測定部較正検定課では、選択受信方式標準アンテ

ナ装置と船舶レーダアンテナパターン測定の野外実験を

行った。

当所におけるVHF・UHF帯電界強度測定器の較

正は、現在水平偏波のみで実施しているが、垂直偏波で

の較正も行えるようにするため、昭和62年9月28日から

5日間富士山麓朝霧高原において、電界強度標準器を使

用して較正装置の較正実験を行った。これにより、昭和

63年度から垂直偏波の較正が実施可能となった。

また、船舶用レーダアンテナパターン測定実験は、当

所の型式検定試験場における電波擾乱特性を検討し、型

式検定試験法の改善に資する目的で実施したもので、電

波擾乱の少ない山梨県の山中湖において、10月26日から

5日間行った。

この実験は、昭和61年10月に行った9GHz帯レーダア

ンテナによる測定に続くもので、今回は3GHz帯レーダ

アンテナを用いて行った。これにより、周波数帯の違い

による差異も含めたデータの取得が行われた。

鹿島支所の管制センター構内にそびえていた直径18m

のパラボラアンテナは、老朽化のため去る10月27日に解

体、撤去された。このアンテナは周回衛星の追尾が容易

なX‐Yマウント形式(受信周波数VHF帯~S帯、た

だしS帯は後で付加)で、昭和46年に建設されて以来電

離層等の観測衛星ISS-b、ISIS、DE-1等の観

測データの受信を行ってきた。また、我が国の実用衛星

や科学衛星の打ち上げ時には、衛星の追跡支援もしばし

ば行った。このほか米国の静止衛星ATS-1を利用し

ての管制実験では、衛星軌道制御の情報を含むハウスキ

ーピングデータの受信を担当した。この実験はわが国初

の静止衛星打上げ以前に行われて成功しており、意義深

い。このようにして運用した衛星数は20個余りに達し

た。解体数日前、アンテナの傍には多数の関係者が集

い、今まで活躍したアンテナの労をねぎらうとともに、

最後の別れを惜しんだ。なお、跡地には現在、大型アン

テナを建設中である。

昭和62年11月14日午前11時、第29次南極地域観測隊52

名を乗せた観測船「しらせ」は東京晴海埠頭を出港し

た。今次隊では、海洋観測衛星1号(MOS-1)な

どのデータ受信のための衛星受信棟及び11mパラボラ

アンテナ土台建設等大型建設作業を行う。

第29次越冬隊には当所から電離層定常観測に大塚敦隊

員、宙空系観測に井口幸仁隊員の2名が参加している。

今回の定常観測では、例年通りのイオノゾンデによる電

離層定常観測、オーロラレーダによるオーロラ観測、リ

オメータ及び短波電界強度測定による電離層吸収の測定、

オメガ電波の観測のほか、新たにGPSを用いた位置測

定を行う。研究観測では、超高層現象のモニタリング、

人工衛星受信観測、電離層吸収の観測、オーロラ現象の

多点観測などを行う。また、船上観測は昨年同様オメガ

電波測定とVHF異常伝搬測定を行う。