はじめに

最近、生体特有の機能を積極的に利用する新しい

電子デバイスやバイオセンサーの開発が急速に展開

している。これらバイオテクノロジーを側面で支え

ているのが生体計測技術で、今日極めて重要なもの

となってきた。

さて、「非破壊計測」とは文字どおり対象物を壊さ

ないで、その内容、形質、成分などを測定すること

である。特に対象が生体の場合、生物の「ありのま

ま」の情報を得るためには「非破壊」の計測が必要

である。元来、生体の非破壊計測は医学の分野で開

発が進められてきた。例えば、聴診技術、X線技術

などなじみの深い方法が古くからある。最近、核磁

気共鳴による核磁気共鳴コンピュータトモグラフィ

(NMR-CT)技術が開発されている。

医学分野ほどなじみがないが、食品分野の非破壊

計測は、その産業規模も大きく技術開発も盛んに進

められている。この技術は食品生産の自動化、省力

化に際して必要不可欠なものである。

「植物の非破壊計測」は食糧生産形態を「工場化」す

るためのキーテクノロジーで、この技術開発の背景

は21世紀の食糧危機対策である。21世紀初頭には64

憶に膨れ上がる世界人口、そしてその約3分の1の

人間が飢餓にさらされる状態が予想される。

ここでは、電磁波の新たな利用を図るために、食

品分野と植物生理分野の非破壊計測技術の現状を紹

介し、あわせて我々の考えている研究計画を簡単に

述べる。

食品分野の現状

従来、食品の品質検査は試験管レベルで、分析化

学的発想と手法で行われてきた。しかし、科学技術

の進展とともに、品質をありのままの状態で計測す

る技術の開発が行われ始めた。特に食品製造工程で

の原料や製品の検査では、高精度でかつ迅速な非破

壊計測が要求される。

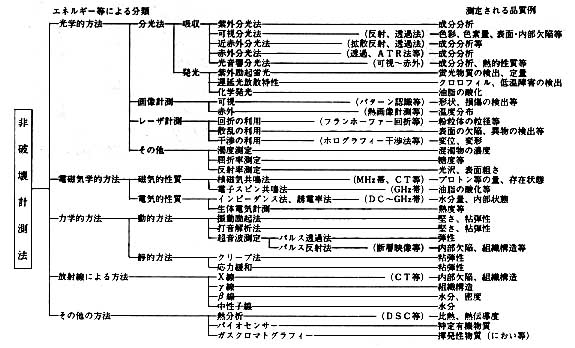

食品分野の非破壊計測法は、使われるエネルギー

の形態により表1のように分類される。このうち研

究及び実用化が最も進んでいるのは光学的方法であ

る。以下に各方法の原理と現状を簡単に述べる。

表1 食品を対象とする非破壊法の分類(岩元睦夫による)

(1) 光学的方法

紫外線から赤外線まで広範な光を用い、その吸収

放射(蛍光)スペクトルを利用する。吸収や蛍光の

波長は、分子の種類や性質に関し非常に選択的で、

かつ、その強度は対象の含量と一定の関係にあるこ

とを利用する。

紫外線照射により励起状態にある電子エネルギー

が基底状態に戻るときに放射される蛍光を利用し、

果実表皮の損傷度や腐敗卵の識別がなされている。

可視光では、その吸収、散乱を測定し色素量の定

量分析を行い、野菜や果実の成熟度、蜜入リンゴの

検出、糖度の推定が試みられている。

近赤外線の吸収スペクトルは食物中の水、炭水化

物、タンパク質、脂質などの定量分析に適しており、

農産物、医療品、繊維、鉱物、飼料、土壌などの分

野で広く利用され、最も実用化が進んでいる。

対象物から放射される赤外線から温度を計測し、

食品の特性を知ることができる。これによりメロン

の成熟度の判定や有精卵と無精卵の区別を行ってい

る。

(2) 電磁気学的方法

対象物のもつ電磁気的特性を利用する方法で、光

学的方法に比べてデータの蓄積は少ない。しかし、

電磁波は透過性に優れ、食品の理化学的特性に関す

る多くの情報を含んでいるので新しい計測法として

今後の発展が期待されている。

高周波帯の電気抵抗より、食品の理化学的特性が

推定できる。野菜、果実、魚などの生鮮食品のイン

ピーダンスを計測し、これらの熟度や鮮度の推定が

可能となる。

核磁気共鳴法は高い透過性をもっており、計測対

象は穀類、種子、果実、牛乳など広く、脂質、タン

パク質、水分などの分析が行われている。最近、果

実の食味(糖、酸含量)判定に利用する試みがある。

(3) 力学的方法

力学的方法は音波や振動のエネルギーを用いる。

超音波を照射し、その音速、減衰量、周波数特性、

音響インピーダンスから対象物の物理的特性を計測

している。畜体に超音波パルスを照射し、脂肪、筋

肉、骨などの組織の境界面からの反射を検出してい

る。

打音法は波形を周波数分析し、そのパワースペク

トルから対象物の物理的特性を推定する。果実は貯

蔵中に固有振動数が直線的に低くなる性質がある。

これを利用してリンゴの質の変化を計測している。

植物の非破壊計測の現状

植物生理学では従来より試験管レベルでの計測が

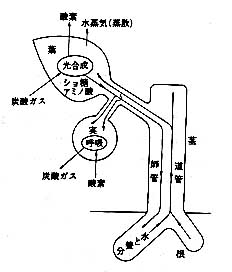

中心で、立毛状態での光合成、呼吸、蒸散、転流な

どの生体情報(図1)の計測技術は極めて遅れている。

こうした生体情報を取得するために非破壊計測技術

が必要不可欠である。以下に植物生理の非破壊計測

の現状を簡単に述べる。

図1 植物生理の模式図

(1) 光合成の計測

光合成とは葉から空気中の炭酸ガスを取り入れ、

根から水分を吸収し、それらを材料に葉の中にある

葉緑素と光の働きにより炭水化物を合成し、水と酸

素を放出する作用である。

光合成の計測には赤外線を用いて炭酸ガス濃度を

測定する方法、気孔の開度を葉温より推定する方法、

可視域の分光反射率を用いて葉緑素含有量から推定

する方法などがある。

(2) 転流の計測

光合成より葉で生産された炭水化物等の同化物は

他の器官に移動し、そこで成長に使われたり貯蔵さ

れたりする。このような物質の移動を転流という。

転流の計測には、放射性同位元素を葉から吸収さ

せ、その移動状況を追跡する方法がある。

(3) 水の吸収と蒸散の計測

植物の全重量の80~90%は水分である。水は光合

成の原科であるとともに代謝作用を円滑に行わせ、

同化物や養分を溶かし、移動や吸収を担っている。

気孔の開閉は孔辺細胞中の含水量で決まり、また、

蒸散も気孔を通して行われる。

茎内含水量は、水の比誘電率が81で、茎の組織に

比べ1桁高いことを利用し、高周波による容量変化

から求める方法と茎の太さの変化より推定する方法

がある。また最近、核磁気共鳴法による含水量の二

次元分布の計測も行われている。蒸散量は植物の重

畳変化より推定している。以上の植物の生体計測方

法を分類して表2に示す。

表2 植物生体計測方法の分類

むすび

電磁波は透過性に優れているとともに吸収、反射、

位相特性など多くの情報を含んでおり、生体の非破

壊計測に最適といえよう。しかし、上述のように、

食品や植物生理の計測分野への電磁波の活用はいま

だ十分とはいえない。最近徐々にではあるが、X線

CTやNMR-CTといった電磁波を用いた高度な

計測技術が、本分野でも使われ始めたところである。

これまで電波研究所が蓄積してきたリモートセン

シング及びその関連技術が本分野に十分活用できる

と考えている。手始めに電磁波による植物の水生理

及び生体応答の計測技術の開発を目指している。こ

れを契機に生体機能の解明、バイオ技術等の分野に

電磁波の新たな活用を図っていきたい。

(電波応用部 電磁波利用研究室長)

プロローグ

1987年のノーベル物理学賞は、新超伝導体の発見

という業績に対して、IBMチューリッヒ研究所の

ベドノルツ博士とミューラー博士に贈られた。1986

年4月17日付けでドイツの学会誌Zeitschrift fur Physik

にランタン(La)、バリウム(Ba)、銅(Cu)、

酸素(O)の化合物(La-Ba-Cu-Oと表記)が高い温

度の超伝導体であることを示唆した論文(標題は

Possible High Tc……である)が受理されてから1

年半、同年12月に東大の田中教授のグループが追試

に成功したことによって超伝導フィーバーが世界中

に広がってからわずかに10か月、という超スピード

の受賞であった。

超伝導の歴史

超伝導の歴史は、へリウムの液化に成功したオラ

ンダの物理学者オンネスが、1911年にその液体へリ

ウムを使って冷却した水銀の電気低抗が4.2K(K

は絶対温度であり、0Kは原子の振動が完全に停止

した状態で-273.2℃に相当する。逆に、0℃は273.2

Kである。)付近で急激に小さくなる(当時の測定限

界であった10^-5Ω以下)のを見い出したことに始ま

る。無損失で電流を流せることの有用性は送電を考

えても容易に想像できるが、いかんせん、液体ヘリ

ウムを使って極低温まで冷却しなければ使えないこ

とは実用上の大きな制約であった。以来、高い温度

で超伝導体として機能する(その上限を臨界温度:

Tcと呼ぶ)物質の探索が多くの金属や合金、最近で

は有機系物質をも含めて精力的に行われてきた。そ

の結果、超伝導を示す物質は数多く存在するがそれ

らのTcは一般に低く、1973年に発見されたニオブと

ゲルマニウムの化合物による23Kが最高であった。

すなわち、62年に及ぶTcの年間上昇率は約0.3K

にすぎないから、20世紀末のTcは高々30K程度と

見積られていた。それが、今回のブレイクスルーを

契機に、1986年12月にはLa-Sr-Cu-Oの40K、1987

年2月にはY-Ba-Cu-Oの98KへとTcは飛躍した。

つまり、ベドノルツとミューラーは、先人が築いた

Tcの上昇率による300年分の成果を生むきっかけを

人類にもたらした功績によってノーベル賞を得たの

である。

ベドノルツとミューラーの思考と幸運

彼等はどのような思考をたどってブレイクスルー

に到達したのであろうか?超伝導研究のバイブルと

言われるBCS理論によれば、高いTcを得るために

は電子と格子(結晶)の相互作用の大きな材料を開発

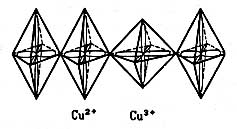

する必要がある。遷移金属、例えばCu、を酸素で取

り囲んだ八面体の形状は、Cuが2価の場合と3価の

場合とで異なり、それらで構成される結晶中の電子

には、Cu^3+に移動すればCu^2+となってその周囲の形

状が変化すること(ヤーン・テラー効果、図1参照)

を通じ、大きな相互作用が生ずる。

図1 ヤーン・テラーひずみ

次に、フランスの研究者がLa0.8-Ba0.2-Cu-O.3の

触媒としての性質を調べていることがヒントになった。

この結晶中にはCuを囲んだ酸素の八面体があり、し

かもLaは3価でBaは2価であるから、両者の成分

比を制御してCu^2+とCu^3+の混在比を調節すれば、

電子-格子相互作用の大きな材料が得られると判断

できた。

そこで、La1-x-Bax-Cu-O3を試作・評価しようと

したところ、幸運にも(La1-x-Bax)2-Cu-O4が析出

し、高いTc(~35K)の超伝導体が誕生したものである。

高温超伝導体の意義

現時点で、Y1-Ba2-Cu3-O7-y(0<y<0.05程度)

の組成を持ち、酸素欠損三重ペロブスカイト型とも

呼ばれる酸化物セラミックスは、77K以上で超伝導

体として機能することが確立している。このTcが77

K以上であることには重要な意義がある。長年にわ

たる実利用上の大きな問題であった、高価(約4,000

円/l、すべて輸入に依存)で取扱いが面倒な液体へ

リウムによる冷却から、安価(約200円/l、資源は無

限)で取扱いが容易な液体窒素(沸点が77K)による

冷却への制約緩和をもたらしたことである。最近は、

液体へリウム温度以下の冷却をも可能とするクロー

ズトタイプの冷凍機が開発されているが、液体窒素

温度用であれば価格はもちろん、重量、容積の点で

もその負担は大幅に軽減される。

この事実及び更にTcの高い、欲を言えば室温より

もTcの高い超伝導体誕生への期待感が、換言すれば、

もし室温超伝導体が誕生するとしたらその開発競争

に遅れを取ることは重大な利益逸失を招くことにな

るという不安感が、多くの企業をまき込んだコール

ド・ラッシュを引き起こしている。

さて、超伝導体について利用できる特性は、(1)完

全導電性、(2)完全反磁性(マイスナー効果)、(3)強い

非線形性(ジョセフソン効果)に大別できる。具体的

用途を各一例あげれば、(1)コイルに大電流を流せる

ことによる強磁場発生、(2)磁場が内部に侵入できな

いことによる磁気遮蔽、(3)電圧-電流特性の非線形

性を利用するスイッチング及びメモリー機能である。

これらの特性は、既に、液体へリウム冷却による低

温超伝導材料を用いて一部では利用されているが、

高温超伝導材科を用いる場合には、液体窒素冷却以

外の積極的なメリットとして次のような高性能化が

期待される。

① ジョセフソン素子における電圧状態で発生する

電流は、超伝導エネルギーギャップの大きさ:Eg

(低温超伝導体で数meV、高温超伝導体では30meV

程度である。eVはエネルギーの単位であり、Egが

大きいほど超伝導状態が壊れる温度:Tcが高い)で

決まるので、高温超伝導体を用いる方が利得が増す。

② ジョセフソン素子の電圧-電流特性が電磁波照

射の有無によって異なることを利用して電磁波検出

器に用いられるが、利用できる周波数の上限はやは

りEgで決まる。したがって、高温超伝導体が用いら

れれば、現状の低温超伝導体を用いる場合の上限で

あるミリ波帯を遠赤外領域にまで上昇させることが

できる。

電気通信への応用

上述の②と関連するが、まず、THz(T=10^12)帯

電磁波用高感度受信機の開発を目指す。ジョセフソ

ン素子の強い非線形性に着目して高調波ミキサーと

して用いるもので、信号周波数をωs、局発周波数を

ωiとすれば中間周波数ωiは、ωl=|ωs-nωl|で与

えられる。ここで、nは高調波の次数であり、非線

形性が強いことからかなり大きな次数を取り得ると

期待できる。ωs=1,000GHz、ωi=9.99GHz、D=

100とすればωi=1GHzとなり、局発源に既存の

技術を用いることも大きな特徴である。

このようなミキサーはTHz帯電磁波を用いた超

高速通信へ応用が可能であり、さらに今後、広帯域

伝送路等が開発されて光ファイバー通信が超高速化

される場合に必須な第二中間周波技術と位置付けら

れる。本研究は、通信政策局をはじめとする本省の

強いバックアップによる「電気通信フロンティア技

術の研究開発」の一課題として63年度に開始するこ

とが決定している。

電気通信の分野では、超伝導体による超低損失導

波路ができた場合のメリットが大きい。常伝導体を

用いたのでは不可能な高利得アレーアンテナ、高能

率出力合成、システムロスの軽減等が得られる。こ

れらの応用についてもそれぞれを専門とする研究室

と協力して研究を進めたいと考えている。

エピローグ

高温超伝導体を利用する上で解決すべき問題は山

ほどあるが、エレクトロニクス分野における発展と

合わせることによって電気通信分野に一大変革をも

たらす可能性がある。エピローグの内容がはっきり

してくるのは早くても数年先であろう。

(通信技術部 物性応用研究室長)

はじめに

電離層定常観測業務は全世界の約150地点で実施

されている。我が国では、当所が南極昭和基地を合

め6観測所(稚内、秋田、国分寺、山川及び沖縄)で

観測を行っている。これらの観測所では国際規約に

従った観測が行われ、得られた資料は国内外の関係

機関に配布されている。そもそも電離層の存在が予

想されたのは1902年であるが、我が国では昭和7年

(1932年)、海軍技術研究所で観測の第一歩を踏み出

した。以来観測の内容及びその規模は、機構の改革

などとともに変わり、また、その時々のニーズによ

って資料の出版形態も異なってきてはいるが、電波

の有効利用を図るためと太陽地球間環境の監視とし

て継続されている。

そこで、電離層観測資料を中心にして業務を振り

返り、ほぼ10年刻みに紹介してみたい。

揺藍期(戦中~昭和21年)

戦雲急をつげた昭和17年4月に文部省電波物理研

究所が設立された。以前は陸軍・海軍・逓信の3省

が独自に実施していた電離層観測が電波物理研究所

に一本化された。しかし、戦時体制下電離層観測の

主目的は軍事的な短波回線の効率的運用であった。

そのため海外での観測地点が多く、北の幌筵(50.1°

N)から西のパレンバン(2.6°S)に及ぶ29地点から

なる観測網が計画された。この時代の成果として電

波予報曲線、赤道地方における短波伝搬特性曲線、

F層臨界周波数(f0F2)の緯度・経度特性、日食時

の特別観測結果などの文献が現存している。国内に

おいては昭和18年8月より定常観測を開始し、昭和

20年5月まで1時間おきの24時間観測を実施した

(国分寺から世田谷の上野毛に移転したが空襲で被災

中止)。終戦後は昭和20年10月から上野毛で、その後

12月末に国分寺に移転し電離層観測を再開した。こ

れはGHQ(連合軍総司令部)のベーレー少佐と電波

物理研究所による折衝で日本政府に手渡された覚書

“日本における電離層観測と研究に関する件”に基づ

くものであった。この覚書により稚内、深浦、新発

田と山川観測所が昭和21年に設立され、間もなく定

常観測を開始した。

発展期(昭和22~31年)

戦後の様々な悪条件のもとで各観測所とも昼夜兼

行の3交替勤務で観測を行い、得られた資料(イオ

ノグラム)から種々の特性値(f0F2、hpF2、

h'F2、f0F1、f0E、h'E、fEs、F-M3000、fF-min、

fE-min)を読み取った。その資料は昭和21年

11月からIonospheric Data in Japan(月報)として発

行している。

昭和24年に新発田、深浦の両観測所が閉局され、

新たに秋田観測所が設立された。昭和25年12月に国

分寺は従来の手動観測から自動観測に切替えられた。

この切替えは順次地方観測所に及び昭和29年4月の

山川を最後に全観測所が自動化された。

その結果、観測のための労力の軽減が進み、各所

独自の研究と本所との共同研究が盛んになってきた。

しかし、簡素化のため昭和29年5月から31年12月の

地方観測所の資料はf0F2、h'F2及びfEsの特性

値のみの出版となってしまった。昭和31年11月には

南極における電離層観測の第一歩として、「宗谷」

が出航し、南極昭和基地の誕生が目前となった。

最盛期(昭和32~40年)

この期間には昭和32~33年のIGY(国際地球観

測年)、引き続いて35年までのIGC(国際地球協力

年)、39~40年にかけてのIQSY(太陽活動静穏期

国際年)と矢つぎ早やに電離層観測に関する全世界

協力体制が設立され、電離圏についての研究が最盛

期といっても過言ではない時期となった。電離層観

測業務も1時間観測から15分観測と4倍量となり、

読み取り精度は周波数で100kHzから50kHz、高さも

10㎞から5㎞といずれも向上した。IGY、IGC

期間の特定期間及び電離層擾乱期間には5分ごとの

観測を行った。IGYを契機にして、国際的な読み

取り規則も大幅に変わり、Es層の特性については、

f0Es、h'Es、fbEsとTypes of Esが、また、F1に

ついてはM係数が読み取られるようになった。さら

に、高さ情報であるh'Fとh'F2の解釈も変更され、

エコーが散乱(スプレッドF)した場合は、その周波

数範囲も読み取り、周波数と高さ及びEs層の日変

化図を含めた資料を公表することになった。各国と

のデータ交換と蓄積、利用者のサービスのため世界

資料センターが設立されたのもIGYが契機となっ

ている。当所は電離層部門の世界資料センターとな

った。一方、南極昭和基地での電離層定常業務も軌

道に乗り昭和34年2月からf0F2、foF1、foE、

foEs、f min、h'F2、h'F、h'EsとTypes of Es

が読み取られ出版されるようになった。

安定期(昭和40~50年)

IGY、IGCを頂点とした電離層観測業務も、

時代が衛星通信の方向に進みつつある中で多少のか

げりが見られるようになったが、一面では電離層の

存在が衛星通信にも影響を与えることが分かり、新

たな研究テーマが出てきた。人工衛星からの電離層

(トップサイド)の観測が昭和40年から始まった。昭

和43年7月からは観測資料の編集整理にコンピュー

タが用いられるようになった。また、特性値のhpF2、

ypF2は昭和48年12月をもって読取られなくなった。

昭和47年5月から沖縄に観測所が誕生し、国内5観

測所になった。

改革期(昭和50年~現在まで)

昭和50年代に入って間もなく電離層観測業務はこ

のままの体制では時代に対応できないという声が活

発化した。このことは昭和51年秋の地方所長会議、

電離層観測技術打合せ会議に公的な議案となり改革

期の幕あけとなった。この状況下で関係者は省力化、

能率化を念頭に時代の推移を踏まえf-Plot図のコ

ンピュータによる自動作成、15分ごと読取値のコン

ピュータへの入力、斜め入射イオノグラム取得、更

にコンピュータ画像処理によるイオノグラム自動読

取り法などの開発を実施し、現在に至っている。昭

和63年度内には、地方観測所で取得されるイオノグ

ラムは、公衆電話回線で本所に伝送され、コンピュ

ータによって自動的にf0F2、fEs、fminが読取

られて月報となるよう作業が進められている。また、

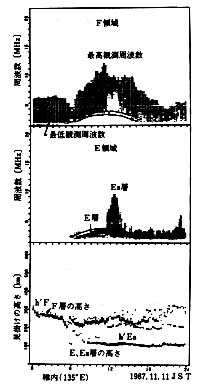

図1のような電離層F領域、E領域の各々の諸特性

(臨界周波数、高さ等)の時間変化の分かる図が近い

うちにお目見えするであろう。観測装置もアナログ

型からディジタル型の多機能を備えたものを準備中

であり、新しい観測手段により、これまでと変わっ

た目で電離層が観測されようとしている。

図1 コンピュータにより求めた電離層日変化

おわりに

50年間にわたっての電離層観測業務を振り返って

述べさせて頂いたが、詳しい内容まで至らなく残念

に思っている。諸先輩の残された資料をもとに半世

紀にわたる電離層観測の足跡をたどってみて、先輩

が築きあげた業績に対してあらためて敬意を表すと

ともに、今後も電離層観測業務の灯をたやしてはな

らないと痛感した。

(情報管理部 電波観測管理室 主任研究官)

IAF'87に参加して

(宇宙通信部 宇宙技術研究室 主任研究官 有本好徳)

中国上海天文台を訪問して

(所長 塚本 賢一)

第4回SUNDIAL会議に出席して

(電波部 電磁圏伝搬研究室 主任研究官 菊池崇)

CCIR中間会議に出席して

(総合通信部 統合通信網研究室長 橋本 明)

中山正暉郵政大臣当所を初視察