はじめに

短波海洋レーダについては、これまでも本ニュー

ス(RRLニュース83、84、129号)に紹介されてい

るが、このたび、沖縄電波観測所で開発中の短波海

洋レーダの基本部分が完成し、海流の視線方向成分

の観測が可能になった。そこで、開発した短波海洋

レーダの原理及び測定結果について紹介する。

原 理

航空機や人工衛星から真下の海面をレーダ観測す

ると海面で鏡面反射された電波が受信されるが、船

舶や地上のレーダで海面を観測するとほとんど水平

方向の入射角になり、結晶のブラッグ散乱同様波面

が視線方向に直角な波浪のうち、観測電波の波長の

半分の波長を持つ波浪が効率よく電波を後方に散乱

する。

波浪は水面と風の摩擦が起動力となり、あらゆる

方向に発生するが風下に向かう成分が強い。また風

が強くなると共に長い波長の成分が卓越する。波浪

はその復元力によって2種類に分けられ、表面張力

を復元力とする波は数センチメートル以下の波長に

現れ、マイクロ波を強く散乱する。一方重力を復元

力とする波は波長が長く短波帯の電波をよく散乱す

るが、この重力波は波の速度が波長の平方根に比例

する事がわかっており簡単な計算で求められる。レ

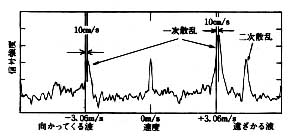

ーダ観測では図1のように散乱波のドップラスペク

トルに波の速度に対応した鋭い一次エコーが見られ

る。波浪の速度には伝搬する媒質の速度、すなわち

海流の速度が加わるので、ドップラスペクトルも海

流分だけシフトする。レーダのS/Nが充分にとれ

ると一次エコーの回りに二次エコーの広がりが観測

できる。二次エコーの発生原因は3種類あり、波浪

の波長が電波の半波長の整数倍に対応するものは一

次エコーの√2倍、√3倍……の周波数にピークを

持つ。コーナリフレクタのように直交する波浪に電

波が2回反射されてできるものは連続スペクトルに

なる。さらに2つの方向の波浪が重なると三角波に

なるが、その波頭が結晶の格子点のようになってブ

ラッグ散乱する二次エコーがあり、波浪の状態に

よってそれらが合成される。二次エコーを解析する

と波高、風速、風向、波浪のスペクトル等広範な海

面情報が得られるが、ドップラスペクトルからノイ

ズ成分を除いて各要因を分離するのが難しい。

図1 波浪のドップラスペクトル

(3.06m/sの縦線は計算値)

装 置

波浪のうち重力波を観測するとこのように様々な

海洋現象が観測できるが、レーダは短波帯の電波を

用いなければならない。沖縄電波観測所では混信に

強く、ピークパワーの少なくてすむFM≢CWレーダ

を基本にして送受信を数ミリ秒のランダムパルスで

切り換えるパルスドチャープ(あるいはFrequency

Modulated Interrupted Continuous Wave 略して

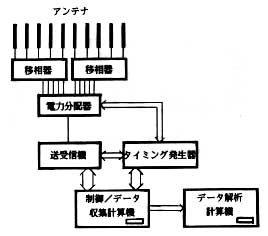

FMICW)方式を採用した。本体は、写真、図2に示

すような電離層観測用の送受信機に制御装置を付け

加えた物で、送信出力はピークで100W、平均45W

であるが数kWのパルスレーダに匹敵する感度が得

られる。観測周波数は24.515MHzで波長約6mの

波浪を観測する。アンテナは反射器付き短縮ホイッ

プを10素子並べたフェイズドアレイアンテナで、幅

54メートルある。各素子の位相を変えてアンテナ正

面から左右45°まで半値幅15°のビームを振る。

外国の開発では送信アンテナに簡単なアンテナを用

いて広く海面を照射し、受信アンテナに鋭い指向性

を持たせているのが多いが、ピーク出力を100Wと

低くしたのでアンテナを送受信兼用にでき、送信電

波の効率を上げるとともにレーダが外部に与える混

信を減らした。100kHzの範囲で観測電波の周波数

を掃引し、1.5㎞の距離分解能を得る。

写真 短波海洋レーダ本体

図2 短波海洋レーダブロック図

レーダ観測の特徴は、①広い面積を一時に観測で

きる。②連続して観測でき、実時間でデータが得ら

れる。③陸上から天候に拘わらず観測できる事であ

り、従来ブイや船舶でできなかった観測が出来る

が、一方1台のレーダでは視線方向の速度しか得ら

れないので、海流や風といったベクトル量を計るに

は数十㎞離れた2台のレーダのデータを合成しな

ければならない。

観 測

沖縄は本島の西方150㎞を黒潮が数ノット(1

ノット=1.85㎞/h)で北上し、沖縄本島は黒潮反流

という広い渦を伴う弱い南向きの流れの中にある。

更に本島近くは潮汐の影響で地域的にも時間的にも

複雑な海流の動きを示し、船舶による海流の観測を

見ても、時間と場所によって一定した海流の動きが

見られない。

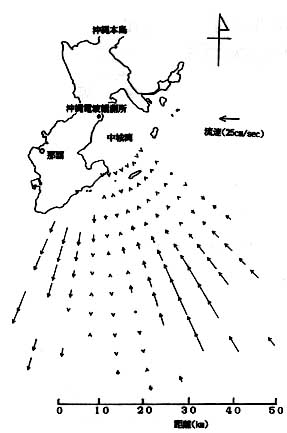

図3にビームをスキャンした時の海流の観測例を

示す。沖縄本島の近くでは弱いが複雑な流れが、沖

合では東から西に向かう流れがあるのが分かる。こ

れが黒潮と黒潮反流の造る渦を見ているのかどうか

は沖縄本島の南端にもう一台レーダを置いて海流の

ベクトルを出すと共に長期間のデータを積み重ねる

必要がある。

図3 海流の視線パターン

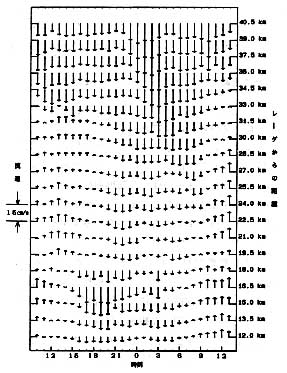

図4にビームの方向を固定して見た距離毎の流速

の時間変化を示す。中城(なかぐすく)湾入口に当

るレーダから距離12㎞の点では潮汐に対応する半

日周期の成分がよく現れているが、16.5㎞付近が

珊瑚礁のリーフエッジになっており、それまで40m

程度の水深であったのが急に深くなるのに伴い、潮

汐よりも定常的な海流成分が強くなる。

図4 視線方向速度の距離毎の時間変化

展 望

この観測の行われた冬期は北風が定常的に吹いて

おり、夏になると風向きが反転する。短波海洋レー

ダは海表面の流れを見ており、定常風が海流にどの

ように影響するか、1年間データを蓄積すればはっ

きりする。夏になれば強いスポラディックE層の反

射を利用して1000㎞先の海面の観測が出来ると期

待される。

短波海洋レーダの応用範囲は広く、海難救助、漁

業、海運、環境アセスメント、海洋レジャー等適当

な情報提供手段を設定すれば気象通報同様、社会に

大きく貢献できる。まだパルスドチャープ方式特有

の技術的問題や、電波伝搬上の不確定要素も残って

いるが、沖縄電波観測所でのレーダの性能や海流の

特性は一応つかんだので来年度からはレーダを各地

に移動して海流の地域毎の特性を明らかにすると共

に、二次エコーの解析を進め、波高や風といった海

流以外の海洋情報を引き出す研究に発展する計画で

ある。

(沖縄電波観測所長)

ビックバン宇宙モデル

ピックバン宇宙モデルとは、ある日超高温超高圧

状態で生まれた宇宙が、その爆発的な膨脹と共に次

第に冷えて行く途中の様々な物理過程によって現在

のような宇宙になったとする一つの宇宙モデルであ

る。このビックバン宇宙モデルを生み出すきっかけ

となったのは、1922年のハッブル(アメリカ)によ

る宇宙膨脹の発見である。しかしこれより少し前

1917年にアインシュタインは、一般相対論を宇宙論

に適用して膨脹宇宙を記述する方程式をすでに得て

いた。これらの画期的な観測と理論によってビック

バン宇宙モデルが生み出されたわけであるが、最終

的にビックバン宇宙モデルが正しいと考えられるま

でにはもう一つの重要な発見が必要であった。それ

は3K宇宙背景放射の発見である。

3K宇宙背景放射というのは宇宙全体を満たして

いる絶対温度3Kの黒体輻射である。後述するこの

3K宇宙背景放射の起源を考えることによって、我

々の宇宙には少なくとも絶対温度にして数千度、宇

宙全体の平均密度として現在の10億倍の時期が存在

したことが分かったのである。

更に、現在宇宙に存在するHeなどの軽元素量を

説明できたことにより軽元素合成に必要な温度とし

て100億度、密度として現在の10^28倍までの宇宙を

遡ることができ、ビックバン宇宙モデルは疑いのな

いものと考えられるようになった。しかしビックバ

ン宇宙モデルによって宇宙の進化を解き明かしたと

言えるようになるまでには、解決しなげればならな

い重要な問題がまだ数多く残されている。

宇宙の進化と天体形成

次に宇宙の進化を天体の形成を中心として概観し

よう。この天体の形成という観点から見ると、宇宙

の進化は三つの時代に分けることができる。宇宙の

物質は、最初高温のためプラズマ状態になってい

る。そして宇宙の温度が数千度に下がると、原子が

形成され宇宙の中性化が起きる。この宇宙の中性化

までが最初の時代である。プラズマ状態の時、光は

物質と十分相互作用をしているので黒体輻射となっ

ている。ところが中性化によって光は物質と相互作

用しなくなり物質との分離が起きる。この時分離さ

れた光が宇宙膨脹と共に低温化して3K宇宙背景放

射となったのである。ところで光は重力的にはあま

り束縛されないので、物質が重力によって集められ

天体を形成しようとしても広がったままであり続け

ようとする。その結果光と物質が強く相互作用をし

ている最初の時代では、物質の移動に対して光によ

る抵抗力が生じる。このいわば光の摩擦によって、

中性化までの時代では天体形成が妨げられているの

である。

宇宙の中性化以後、光は天体形成の妨げにはなら

なくなり、一気に天体形成が始まる。ここではこの

時代を天体形成期と呼ぶことにする。天体形成が始

まると物質は天体に集中し、天体以外の空間には密

度の低いガスしか残らない。しかもこうしたガスは

宇宙膨脹によってますます希薄になっていき、そこ

からは天体は形成されなくなるのである。こうして

天体形成期は終わり、銀河系の外の宇宙空間では天

体形成の起きない、現在へと続く時代になる。

ところで現在の宇宙の姿は、銀河が集中的に存在

している銀河団や更にその銀河団が集まった超銀河

団がある一方で1億光年にも亙って銀河の全く存在

しないボイドと呼ばれる領域もあり、非常に不均一

である(この不均一性を宇宙の大規模構造と呼ぶ)。

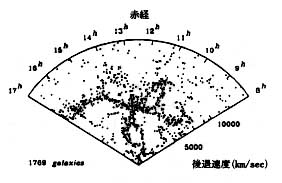

図1は、赤緯一定の平面でスライスした空間上の銀

河の分布を表している。扇形の動経方向は、銀河の

後退速度で表した奥行き方向の距離で10000㎞/sec

の後退速度は、3〜6億光年の距離を表す。弧上の数字

は、赤経で表した方位角である。まるで蜂の巣を切っ

た断面の様な奇妙な格好をしているのが分かる。

図1 宇宙の大規模構造

また我々は、3K宇宙背景放射によって天体形成

期の始まりの様子を知ることができる。これによれ

ば、この時の物質分布は非常に均一である。従って

天体形成期から現在に至る間に、非常に均一な物質

分布からこの大規模構造が形成されなければならな

い。しかしこの時代こそが、宇宙進化のmissing

linkとも言える謎の時代なのである。

宇宙最初の星を求めて

天体形成期については、これまで観測例がほとん

どなくそれがこの時期の研究の進展を阻む主因と

なっている。そこで我々名古屋大学赤外線天文グル

ープは、宇宙の大規模構造や銀河系の形成に深く関

係しているとも考えられている宇宙最初の星を観測

しようと考えた。もし宇宙の最初に相当量の星が形

成されればその星のエネルギーによって物質が掃き

寄せられ、その吹きだまりに現在見られる銀河の集

団ができた可能性もあるからである。

それでは宇宙最初の星が見えるとしたら、それは

どの様に見えるのであろうか。まずそれらの星は

100億光年の彼方にあり、一つ一つの星としての識

別は不可能である。しかも宇宙全体で形成されるの

だからある特定の方向だけに存在することはない。

従って宇宙最初の星からの光は、あらゆる方向から

同じ様な強さでやってくる等方性を持つ光なのであ

る。そしてこの等方性が観測を困難にしている。

例えば、望遠鏡の熱放射はどこを向いても変化し

ないので、宇宙最初の星からの光と見分けがつかな

くなってしまう。また地上からでは大気の強い放射

に紛れてしまい、観測は大変難しい。従って熱放射

の影響がないように望遠鏡全体を冷却して宇宙空間

から観測しなければならないのである。我々は、60

Kまで冷却した望遠鏡ロケットによって地上300㎞

にまで打ち上げ、観測を行った。

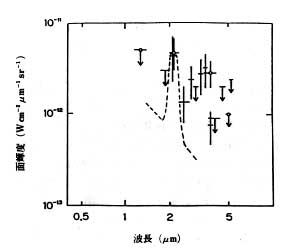

得られた「等方的な強さを持つ光」のスペクトル

を図2に示した。これらの観測値の内の大部分は、

ロケット自身がエンジンや壁から僅かに放出したガ

スから放射された光であると考えている。しかし注

意深い考察の結果2μm付近にみられる特に値の大

きな二つの観測値は、銀河系の外からやって来た光

の可能性が高いことが分かった。

図2 等方的な強さを持つ光

この観測値の両側は、どちらも値が小さくこの銀

河系外からやってきたと見られる等方性を持つ光

は、ライン状のスペクトルを持つように見える(図

2の破線)。だとすればこの光は、宇宙最初の星の周

りにある水素ガスからのLyα(ライマン系列のα)

が宇宙膨脹による赤方偏移によって近赤外域に来た

ものである可能性が高い。Lyαとは、水素原子の主

量子数n=1から0への遷移によるライン光のこと

で波長は0.1216μmである。紫外から赤外域では

ライン放射をする放射源は原子・分子しかないが、

宇宙の初期においては物質のほとんどが水素原子で

あり、その水素原子の中でもLyαが圧倒的に強いの

でライン光としては他には考えられないのである。

もしこれが正しいとすると、宇宙が現在の二十分

の一つであった頃宇宙最初の星が形成され、その観

測値から言って宇宙にある物質のかなりの部分(数

%〜100%)が星になったと考えられる。これらの星

は、その後寿命が尽きて現在では、ブラックホール

となって宇宙空間に散ばっているはずである。そし

てその星が放出するエネルギーは、宇宙の大規模構

造を形成するのに十分であり、宇宙最初の星がその

後の宇宙の姿を決定づけたと言えるのである。

無論こうした話は、2μm付近にある観測値が実

際に宇宙最初の星からのものであるとしたときのも

のであり、それを確かめるためには更なる観測が必

要である。現在そのための観測計画がアメリカ及び

日本で進行中であり、数年後にはその正否が確かめ

られるであろう。

(電波応用部 光計測研究室 科学技術庁重点基礎研究若手研究者)

(標準測定部 主任研究官)

“電磁圏”という聞き慣れない名詞は電離圏と磁 気圏を結合した新語である。当研究室では、上述の ような研究動向にも留意しつつ、電離圏内とその上 部にある磁気圏内の電波伝搬の様子及び電波媒質中 の物理現象を観測・研究している。これらの研究を 通して、宇宙環境や、更に広く地球の電磁環境を解 明していくことが大きな目標である。研究の基盤は 広く、当室、地方電波観測所、支所、遠くは南極昭和 基地および人工衛星で得られたVLF〜VHF帯の観 測データであり、観測所や支所の関係者、及び当所 が毎年派遣している南極越冬隊員の協力から成り 立っている。

室員は12名の大所帯である。渡辺主任研究官は鹿

島支所と昭和基地で受信されたISlSやDE-1衛星

のデータを使い、磁気圏の電波物理を研究してい

る。一之瀬主任研究官はテレビ放送に妨害を与え

るEs層を介して日本にやってくる外国VHF波の

受信測定を、貝沼主任研究官は南極帰りの稲森技官

と一緒に電離層運動の観測を目的としたJJY電波

のドップラー周波数測定と流星レーダの開発を、さ

らに国武主任研究官は大高技官と一緒に全電子数の

観測とそのデータ解析を担当し、それぞれ多忙な毎

日を過ごしている。インドネシアからの研修生スラ

メット氏は一之瀬主任研究官の指導で短波伝搬予測

法を勉強中である。また、栗原、山本、大塚、木村の各

技官は南極越冬隊員として昭和基地に滞在し、各種

の電波観測に従事している。このうち、大塚技官は

3月末に貴重なデータを抱えて帰国する。当所の南

極観測支援業務を担当し、越冬隊員の訓練や基地と

のパイプ役を勤めているのが前野技官で、彼も南極

経験者である。当室には毎年2〜3名の新しい越冬

隊員が配属されるため、人の新陳代謝が激しいが、

南極で鍛えられた若手研究者が当室から巣立ってい

くのも楽しみである。最後に、小川(筆者)は土曜

日のテニスを楽しみに、仕事の山に取り組んでいる。

(小川 忠彦)

稲森、貝沼、前野、小川、スラメット、一之瀬

國武、大高、渡辺

技開課は、通信総合研究所の本省の窓口であると 同時に通信行政の技術開発政策の元締めです。その 業務は、通信行政に関する長期的展望の策定、通信 方式の標準化、国際的ISDN国際共同研究の推進、 基盤技術研究促進センター出融資案件の取りまと め、テレコム・リサーチパークの設立支援、その他 AI技術、リゾート施策、医療・教育情報、インテ リジェントハウス等に関する調査研究も行っていま す。

通信総研に直接関係ある仕事としては、例えば関 西支所の設置や研究所の名称・所掌の変更等の組織 要求の業務、昭和63年度より開始した電気通信フロ ンティア研究開発の推進を始めとして、科学技術庁 の振興調整費や環境庁の国立機関公害防止等試験研 究費などの予算関連事務、二国間科学技術協力協定 や国際無線通信諮問委員会(CCIR)等の事務、電気 通信技術審議会の総括、電気通信研究開発指針の策 定、電気通信関係研究機関長連絡会議の事務局、本 省からの通信総研に対する研究協力依頼の調整、通 信総研の海外出張に関する事務等あげるときりがあ りません。

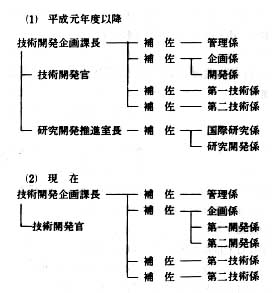

次に技開課の組織を見てみましょう。現在、電気

通信フロンティア研究開発、発展途上国における

ISDNの導入のための国際共同研究等電気通信の技

術に関する研究開発プロジェクトの発掘・推進に関

する事務が急速に増大しつつあることから、体制の

強化を図るため、平成元年度に研究開発推進室を新

設することになりました。これに伴い組織は表のよ

うに変わる予定です。

この他に、技開課には公達室として、ISDN技術

国際共同研究推進室と推奨通信方式研究室がおか

れ、いずれも技術開発官が室長を兼務しています。

通信総研の重要プロジェクトである電気通信フロ

ンティア研究開発については、研究推進委員会の事

務局、電気通信フロンティアに関連する調査研究会

の事務局、民間・大学への研究委託業務を行ってい

ます。通信総研の企画課とは、定期的に行われる業

務連絡会の場だけでなく日常的なコミュニケーショ

ンを通じて新規研究課題の発掘等を行っています。

ここ数年来、通信総研と技開課との協力関係が強化

されてきましたが、研究開発推進室の新設に象徴さ

れるように研究開発に取り組む本省の体制も強化さ

れつつありますので、今後益々通信総研と技開課と

の連携プレーが必要になってきます。通信総研の出

身者も何名かいますので、皆さん本省に寄られたと

きは顔を出して下さい。歓迎します。

(企画調査部企画課主任研究官 兼務 通信政策局技術開発企画課 補佐)

片岡郵政大臣、奥山事務次官当所を視察

片岡清一郵政大臣と奥山雄材事務次官は、平成元年2

月2日(木)当所を視察された。

大臣は、昨年末に就任され、公務にご多忙中のところ

当所を来訪され、鈴木所長の案内で宇宙光通信地上セン

ター、移動体衛星通信システム、標準時計及び電気通信

フロンティア関連研究など8カ所の研究施設を見て回ら

れた。

視察先では、研究者の説明に鋭い質問をされ、通信を

所管する大臣としての意欲を感じられた。特に、宇宙光

通信地上センターでは日本で二番目に大きな口径の望遠

鏡やレーザ通信施設と望遠鏡で観測された静止衛星の画

像には関心を示された。

奥山事務次官は、前電気通信局長であり、当所を訪れ

るのは初めてではないが、時代の最先端を行く施設や研

究についての説明に熱心に耳を傾けられていた。

時間も少なく駆け足の視察であったが、大臣には情報

通信分野における唯一の国立研究所としての当所の研究

業務に十分のご理解を頂けたものと思われます。