はじめに

太陽面からは、太陽磁場を伴った高温希薄なコロ

ナガスが太陽風となって常に惑星間空間に吹き出し

ている。特に、太陽面にフレアなどの爆発現象が発

生し、大量のガスが放出されると、これらは太陽風

の大規模な乱れとなって津波のように惑星間空間に

広がって行き、太陽系内の惑星の環境に様々な影響

を及ぼす。このように、太陽風は太陽と惑星系とを

ダイナミカルに結合する重要な働きをしているが、

その発生・加速のメカニズムや、惑星間空間内の伝

わり方などには、多くの謎が秘められている。

太陽風の観測

太陽風の存在は、古くは彗星の尾が常に太陽と反

対方向になびく様子から予想されていたが、1960年

代になって科学衛星が登場すると、地球の付近を流

れる太陽風が直接観測で確かめられるようになっ

た。しかしながら、衛星の軌道はほぼ黄道面内に限

られており、しかも太陽にはあまり近づけないの

で、太陽のすぐ近くで起きる太陽風発生のドラマ

や、惑星間空間への吹き出しの全貌を観ることは難

しい。

一方、同じ頃、英国ケンブリッジ大学のヒュウィ

シュ達は電波天体クェーサの観測をしていて、視直

径の小さいクェーサからの電波の強度がゆらぐこと

に気づいた。このようなゆらぎは地球の電離層プラ

ズマの乱れによっても発生し得るが、彼らは観測し

たゆらぎの特性を理論的に検討した結果、電離層で

はなく、惑星間空間で引き起こされた現象であるこ

とを見いだした。この発見により、太陽風の新たな観

測法、即ち惑星間シンチレーション(IPS:

Inter-Planetary Scintillation)観測法が誕生するこ

とになった。

IPS観測法

クェーサのような視直径の小さい電波源から地球

に到来する電波は、途中に通過する太陽風の密度ゆ

らぎのために屈折・散乱されるので、地上に電波の

強度のまだら模様が生じる。このまだら模様は太陽

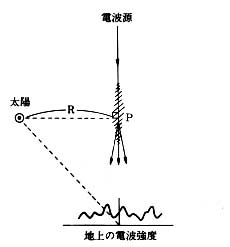

風の速度で移動するので、1地点で観測すると図1

のように電波強度の

数Hz程度のゆらぎ

(シンチレーション)

として観測される。

図1 電波源からの電波の散乱領域(斜線)

太陽風の密度とそ

のゆらぎは太陽から

の距離の逆二乗に比

例して減少するの

で、電波の視線の太

陽に最も近い点(P)

の付近(図1の斜線

部分)の太陽風の密

度ゆらぎがシンチレ

ーションの主な原因

となる。従って、IPS観測では、この領域の太陽風

の状態に関する情報が得られることになる。

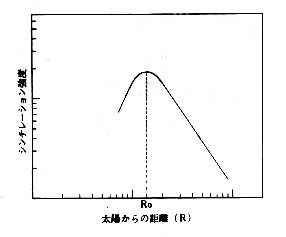

観測されるシンチレーションの強度は、太陽風の

密度ゆらぎが小さく電波の散乱が弱い間は密度ゆら

ぎの振幅に比例し、観測周波数に反比例するが、密

度ゆらぎの振幅がある程度以上に大きくなると、電

波は強く散乱されてシンチレーションの強度はか

えって小さくなる。これらの性質により、ある周波

数の電波のシンチレーションの強度は、太陽からの

距離に対して図2のような変化をする。太陽風の観

測は、図中のシンチレーション強度が最大となる距

離R0より遠距離側の特性を利用して行われる。R0

の値は観測周波数に依存し、周波数が高い程小さく

なるので、惑星間空間の観測領域に応じて周波数を

選ぶ必要がある。

図2 シンチレーション強度の距離特性

地上の観測地点が複数の場合には、各地点間のシ

ンチレーション波形の時間差からまだら模様の移動

速度、即ち太陽風速度が求められるが、1地点のみ

の場合でも、シンチレーション波形の周波数スペク

トルの形を基に速度を推測することができる。

34mφアンテナによる観測

鹿島宇宙通信センターに昭和62年度に建設された

直径34mのパラボラアンテナ(写真)は、電波星

を用いた高精度測地を目的とする超長基線電波干渉

計(VLBI)の基地局の機能を備えており、IPS観測

にもそのまま利用できる。受信可能な周波数帯は、

300MHz帯から49GHz帯までの11の周波数帯をカバ

ーしているので、広範囲の惑星間空間の観測ができ

ることが大きな特徴である。特に、マイクロ波帯で

は、衛星等では観測が困難な30Rs(太陽半径)以

内の太陽風加速領域の観測が期待できる。

我々は、このアンテナを用いて、昨年の9月から

10月にかけて2GHz帯と8GHz帯でクェーサ3C273、

及び3C279、12月に22GHz帯で水メーザIRC-20431

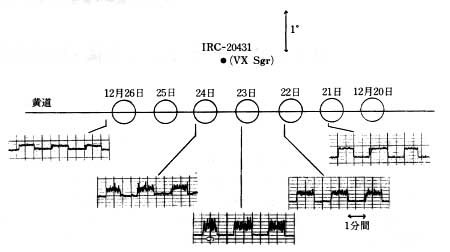

の試験観測を行った。 図3は12月の観測例である

が、電波源の視線と太陽との距離が小さくなるに従

い、シンチレーションの振幅が増大していることが

分かる。

図3 22GHz帯電波のシンチレーション

IPS観測は、通常、アンテナを電波源に向けて数

分間電波星からの電波を受信し、次にアンテナを電

波源から少しずらして数分間背景雑音レベルを測定

する。これらのデータを基に、シンチレーションの

強度を示す指数m(シンチレーションの振幅/電波

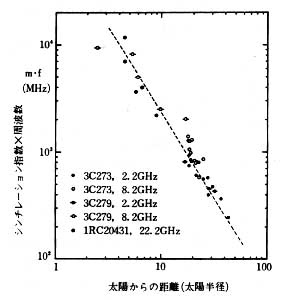

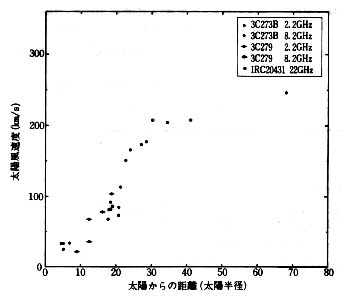

源からの電波の平均強度)を求める。図4は全観測

データをもとに、シンチレーション指数mと観測周

波数fとの積を太陽からの距離を横軸にとってプ

ロットしたものである。図中の破線はこれまでに他

の機関が行った観測結果の平均である。我々の結果

もほぼこれに沿っているが、10Rsから20Rsの間

ではやや増加傾向が見られる。

図4 シンチレーション指数mの観測結果

図5は、やはり全観測データのシンチレーション

波形の周波数スペクトル分析により求めた太陽風速

度のプロットである。10Rsから30Rs

にかけて太陽風が加速されて行く様子が

明瞭に観測された。このように太陽風を

加速するエネルギーが何から供給されて

いるのかが、大きな謎とされている。

図5 シンチレーションスペクトルから求めた太陽風速度

おわりに

34mφアンテナを用いてマイクロ波帯

電波による太陽風の試験観測を行い、太

陽風加速領域の興味深いデータの取得に

成功した。今年からは本格的な観測を開

始し、太陽風の様々な謎の解明に挑戦し

て行きたい。得られる成果は当研究所が

21世紀に実施を目指している宇宙天気予

報のためのシステム開発にも役立つもの

と期待される。

(電波部 電波媒質研究室長)

はじめに

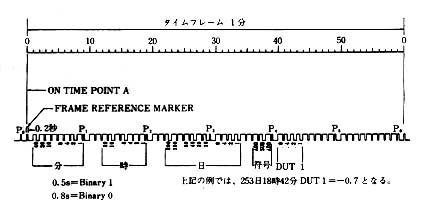

タイムコードは、一つの時刻情報がある一定の長

さのタイムフレームの中に収められており、これを

データや情報の取得と併用することにより、正確な

時刻付けができる。標準電波に重畳したタイムコー

ドは、何時でも、何処でも受信復調することによっ

て、標準時が得られ、特に遠隔地における無人の観

測記録には大変有効である。

タイムフレームの長さには0.01秒から1時間まで

あるが、標準電波のタイムフレームは通常1分が使

用されている。また、代表的コードには、IRIG

(Inter-Range Instrumentation Group)コード、NASA

コードの直列BCD(Binary Coded Decimal)コード

とPB(Parallel Grouped Binary)コードがある。

IRIGコードは方式のバラエティからその利用は増

加し、現在工業標準となっている。

当所は1988年12月より、時刻供給の一層の充実、

長波標準電波の有効利用及びサービスの向上を目的

に長波標準電波へのタイムコードの重畳実験を開始

したので、これについて概説する。

標準電波へのタイムコードの重畳

国際無線通信諮問委員会(CCIR)では標準電波の

役割として、時刻情報の伝送の必要性を強調してい

る。その背景には分・時・日・年を含めた完全な時

刻情報に対するユーザの強い要望があり、また、そ

の要求は増大することが予測されている。

外国の標準電波で既にタイムコードを重畳してい

る標準周波数局は、短波では米国のWWV及びWW

VH、カナダのCHU、韓国のHLAで、長波では米国

のWWVB、西ドイツのDCF77、英国のMSF及びフ

ランスのAllouisがある。

我が国においても、タイムコードの重畳は、多く

のユーザーからの送出希望に応えるものであること

から、周波数標準課では標準電波関連施設の更新整

備を実施し、長波標準電波へのタイムコード重畳が

可能になったので、長波標準電波40kHz(JG2AS:

呼出符号)にタイムコードを重畳し実験をスタート

した。

JG2AS局の通常の送信は500msのマーク・スペ

ースのキャリヤ断続で、500msの秒マーカーの立ち

上がりは協定世界時:UTC(CRL)に同期した信号で

ある。タイムコードを重畳した場合、その方式は、

図に示すとおり、重畳する時刻情報はON TIME

POINT Aに相当する日・時・分及びDUT1(世界時

補正値)が1タイムフレームの中に含まれる。フレ

ームマーカーとP(位置識別)マーカー以外のパル

スが日・時・分・DUT1の各桁ごとに10進又はBCD

コードでグループ化され、Binary1、0の情報はパ

ルス幅の違いによって得られる。したがって、それ

ぞれのパルス幅はBinary 1が500ms、Binary 0

が800ms及びFRAME REFERENCE MARKERと

位置認識のPMARKERが200msである。もちろ

ん、この場合の各パルスの立上がりとUTC(CRL)

は同期している。

図 JG2ASタイムコード方式

タイムコード重畳の計画にあたり、CCIRはその

方式について、第1地域(欧州)では既存の方式を

使用するよう勧めるとともに他の地域でもこれに準

ずるよう希望している。ちなみに、欧米の長波局の

タイムコード方式を見ると秒パルスは立ち下がりの

パワー削減方式に類似した使い方を実施している。

JG2AS局においても、これに従って方式を検討し

たが、これまでの利用者に弊害の無いことを目標と

して、既存利用者との両立性を図り、秒パルスは従

来の立上がり方式を採用した。

写真 タイムコードを送信している

長波標準電波アンテナ

受信状況

長波標準電波の送信は、短波と同じく茨城県にあ

るNTT名崎送信所から行っている。長波は送信所

からおよそ1000㎞以内であれば、通常送信時で41

dBμ以上の電界強度が得られ、十分受信可能であ

る。タイムコード重畳時は、平均的にパルス送出長

が増え、通常送信時より約30%電波の送信時間が

長くなり、受信レベルは増加する。送信所から約

60㎞離れた本所においての受信では、通常送信時

69dBμがタイムコード重畳時71~72dBμと2~3dB

μ増加した。電界強度アップは必然的に安定した受

信位相を持たらすことで、位相利用者に対するサー

ビスの向上を図っている。

試作した復調器は毎分正分の信号で復調したコー

ドに1分を加算表示するもので現在時刻とのずれは

生じない。時刻同期確度については今後調査の必要

があるが数msは期待できる。ただし、JG2ASは

防衛庁海岸局JJF2との二重免許であるため、コー

ドの途中で防衛庁の通信が開始されると、復調器の

表示はくずれるので実用化にあたってはこの対策が

必要である。

おわりに

最近、西ドイツのDCF77を毎日定時に、自動受

信して、時刻合わせを行う電波腕時計が西ドイツの

ある時計メーカーから発売された。もちろん、サー

ビスエリア内の東西両ドイツの近隣数か国の一部で

使用できる。ベルトの中に長波77.5kHz用の受信

アンテナが組み込まれ、時計部の受信用の素子とク

オーツとコード復調器をバッテリー駆動し、腕時計

表面に月・日・曜日・時・分・秒をディジタル表示

する。形は少しイカツイが画期的代物である。

DCF77のように、JG2AS局タイムコードを受信

復調する時計を作りたい国内の時計及び測定器メー

カーから、また、地震研究所などのユーザーから、

タイムコードの長時間送出、ひいてはJG2AS局の

恒久的運用を望む声が寄せられている。

標準電波へのタイムコードの重畳は、高度情報

社会に対する必要不可欠な供給法であり、JG2AS

局を実験局から標準局へ移行し、本格的24時間運用

の実施が急務である。

(標準測定部 周波数標準課 標準電波係長)

地震の予知

地震予知の成功例は、数多く報告されているが、

予知により人的被害が軽減できた地震は、中国の海

城地震(マグニチュード:M=7.4、北京東方約500

㎞、深さ33㎞、1975年2月4日)のみと言われて

いる。しかし、この成功も、海城地震の2か月前か

ら微小地震が多発したことによるもので、一般的手

法によるとは言えない。即ち、総ての地震が前兆の

小地震(前震)を伴うとは限らないし、たとえ前震

があっても、その時点では、それが前震なのか単な

る群発地震に終わるのかを判断する術が無い。確率

論的には海城地震の予知は意味がなく、このことを

実証するかのように、翌年海城の西南西約400㎞

で起きた唐山地震(M=7.6、深さ23㎞、1976年7

月28日)は予知されず、死者・重傷者は40万人以上

となってしまった。

我が国でも、昨年7月の伊東沖の地震・噴火の際、

測距・測位・傾斜・歪計等で前兆が検出された。しか

し、これらの前兆は、地震・噴火の数㎞以内でのみ

検出され、伊東沖噴火の南方約20㎞で起きた本年

2月20日の伊豆大島西方地震(M=6.5、関東地方で

は関東大地震以降の最大級)では検出されなかった。

地震前兆の電界

地震前に地電位が変化することは、18世紀には既

に言われていた。ギリシャでは、1986年から、地電

位の観測により、マグニチュードの誤差0.5、場所

の誤差100㎞程度で約1週間前に定常的に地震を

予報している。地電位とは、地中の一対の電極間の

数へルツ以下の電界により生ずる電圧のことで、か

つては電極間の電流を測っていたため地電流と言っ

たが、現在は電圧を測っており地電位と言っている。

長・中波以上の周波数帯での前兆電界は、地電位

よりも約200年遅れて1966年頃から知られるように

なった。具体的には、1966年3月22日に中国で発生

したの 台地震(M=7.2、北京南南西約300㎞、

深さ23㎞)及び前述の唐山地震の際、地震の数週

間前から、震央近くでは、一時、ラジオ・TV・電信

が受信不能になり、レーダには実体のないエコーが

現れ、地震と同時にその様な現象が消えた。このよ

うなことから、これらの周波数帯での地震前兆電界

の発生が確実視されるようになった。

最近の室内実験等から、地震前には、震源となる

領域の岩石に微小亀裂面が生じ、そこに電界が発生

すると推論されるようになった。そのため、防災科

学技術研究所(防科研)の高橋前所長と筆者は、電

界の観測が地震予知の最も有望な手法と考え、1987

年のIUGG(国際測地学地球物理学連合)19回総会

で、地中又は海底で電界を観測し、発生領域の四次

元強度分布を求めて地震を予知する構想を発表し

た。これに対し、“日本ならそのアイデアでの地震

予知に成功するだろう。次回(1991年)での成果発

表を期待している。”と何人かの参加者から言われ

た。前兆電界の発生領域の正確な同定が、その当時に

おいても、前述のギリシャや中国での予知法よりも

信頼できる手法と多くの人が考えたためであろう。

当室では、上記の構想に沿って、防科研と共同で

地中の電界の観測を昨年3月から筑波の防科研の構

内で始めた。また、本年2月からは伊豆大島でも同

観測を行っている。上記の伊東沖噴火、伊豆大島西

方地震等の際に顕著な電界上昇が観測されている。

地震前兆電界の観測例

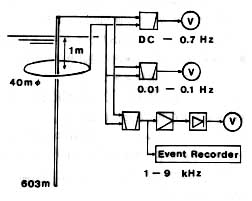

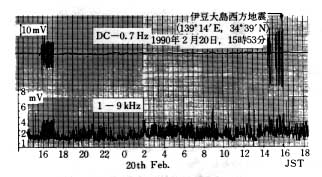

前述の様に、1989年3月に観測を始めてから約1

年後の1990年2月20日15時53分に伊豆大島西方地震

が発生した。観測点での震度は4で、観測開始から

現時点までの最大の地震であった。深さは20㎞、

観測点から震源までの距離は150㎞であった。観

測周波数帯はDC-0.7Hz、0.01-0.1Hz(3dB帯域

幅。50、60Hzとその高調波は、それぞれ、60、100

dB減衰)及び1-9kHzである(図1参照)。全チャ

ンネルで電界の上昇が観測されたのは、地震の4日

前の16日に2回、前日の19日に1回、毎回約1時間

ずつ、地震当日は地震の1.5時問前から地震後10分

迄である(図2参照)。なお、上記の時間帯では地

磁気の異常は認められず、電界の上昇が太陽からの

プラズマによって生じた可能性はない。

図1 地中の電界観測システム

図2 地中の地震前兆電界(垂直成分)

(筑波:140°05'E,36°07'N)

観測開始からこれまでの約1年間に、上記の3周

波数帯で同時に電界の顕著な上昇がみられたのは、

観測点近くへの落雷時を除いて、上記の場合だけで

ある。このことと、M6.5以上、深さ20㎞以下、距

離150㎞以下の地震も、この間、初めてであった

ことから、観測された電界の上昇は地震前兆現象と

推定される。つまり、独立な2つの事象が偶然同期

する確率は無限小であり、上記の場合は、10^-5とな

なる。この値が無限小とならないのは、地震後も約

10分間電界の上昇が続いたためである(岩石

の加圧実験によると、電界は除圧後も暫く発

生し続ける)。

地震前兆電界発生のモデル

イオン結晶の格子欠陥面で微小亀裂が発生

すると、亀裂面が正に帯電し、電子が放出さ

れ、その移動・衝突等で、直流から可視光ま

での電磁波が誘導・輻射されること、及び岩

石の崩壊前には、応力が弾性限界ないし降伏

点の近くに達したとき、電荷・電磁波が発生

することが実験により示されている。それ

故、前兆電界の発生原因は、地殻の主成分で

あるイオン結晶の格子欠陥面での微小亀裂に伴う帯

電及び電磁波の発生と考えられる。

今後の研究計画

ギリシャでの観測によれば、同じ地域の地震は同

じパターンの前兆電界を発生する。もし、このこと

が東海沖でも成り立つならば、東海沖地震は4日程

度前から予報できることになる。ところで、前兆電

界の大きさは、地震のエネルギーの4乗根に比例し、

震源域までの距離に反比例することも示されている

から、4箇所以上で前兆電界が観測できれば、双曲

線航法と同じ原理で発生領域が同定できて、地震の

規模・場所が分かることになる。更に、電界発生領

域の四次元強度分布が解明されれば、電界を発生し

た微小亀裂面の発生過程、亀裂面を発生させた地震

前の応力分布の時間変化も明らかになり、より正確

な地震発生日時が予知できるようになるであろう。

これらの解明のため、平成2年度科学技術庁振興

調整費(省際基礎研究)が防科研に認められた。研

究リーダは当室併任でもある藤縄持別研究官、課題

名は「地殻変動の前兆現象としての電磁放射の特性

に関する研究」である。本研究には、地質調査所、

機械研、東工大理、名大理・太陽地球環境研、東海

大海洋、東大地震研、京大理等も参加している。

前述の構想による地震予知の協同研究が、ソ連科

学アカデミー地球物理研究所、中国国家地震局地球

物理研究所、米国地質調査所及びアラスカ大学と締

結されており、今後も内外の関係機関と共同で、本

研究を進める予定である。

(第二特別研究室長)