年頭の挨拶

所長 古濱洋治

はじめに

明けましておめでとうございます。今年は、年末から年始にかけて暖かい日が続き、皆様には良いお正月をお迎えのことと思います。

昨年は、相次ぐ企業の不祥事、金融機関の経営破綻、景気の失墜など、日本経済にとっては、激動の年でした。また、私共の国の機関につきましては、昨年12月3日、行政改革会議が、新たな行政システムとして一府十二省体制に移行する最終報告をまとめました。この結果、テレコム3局関係は、総務省に所属することになり、当研究所の在り方にも重大な影響があると考えます。それでは、以下

(1)平成10年度予算の概要

(2)行政改革対応

(3)横須賀無線通信研究センターの立ち上げ

(4)研究時間の確保とアウトソウシング(外部要員)の活用

(5)広報活動の強化

について所見を述べることに致します。1.平成10年度予算の概要

昨年末、平成10年度予算大蔵原案が閣議決定されました。一般歳出は、今年度比1.3%減と87年以来11年ぶりのマイナスであります。しかし、

(1) 当所の予算予定額は、総額209億7千万円で今年度比4.9%増でした。この内、最大の予算項目は、電波利用料関係の64億円、次いでマルチメディア・バーチャル・ラボ等を含む情報通信関係の総額50億円、第三番目が宇宙通信関係の20億円、第四番目が情報通信ブレークスルー基礎研究21関係の14億円であります。この予算予定総額は、今年度と同様に、100近くある国立試験研究機関のなかでは最大の規模ではないかと考えます。こうした増額は、国の財政赤字の中での科学技術振興と言う政策的な増額ですから、これに応えて研究成果を挙げ、これらを専門家向けのみならず、一般社会へ周知することが必要と痛感する次第です。 (2) 要員については、5名要求して4名増員の予定です。定員削減が3名ですから、差し引き1名の実質増員の予定です。 (3) 組織については、地球環境計測部にデータ応用技術研究室の新設を予定しています。 (4) 「情報通信分野における連携研究制度」については、当所の重点項目でありましたが、認められませんでした。今後、他省庁の研究機関との連携を図りながら、再度要求する予定です。 2.行政改革対応

当面の最重要課題は、行政改革対応であることには論を俟ちません。しかし相手のある事ですから、状況の推移に遅れないように対応したいと考えています。こうした動きの中で、各研究部・センターにおいては、「外部評価」及び「CRLビジョン21」の結果に基づいて、各プロジェクトの長中期研究計画を立てることが重要です。また、 「CRLビジョン21」の報告については、機会をみて外部へ説明ないし宣伝したいと考えています。 ここ2、3年科学技術振興、情報通信基盤技術の整備あるいは電波利用料により技術試験事務を実施するため、研究費が著しく増大しました。このため、科学技術の成果に対する国民の期待も大きくなり、平成12年(2000年)度を目指して、大きな成果を世に問うことが必要です。即ち、

このように平成12年度は、5ヶ年計画あるいは6ヶ年計画の終了年度であり、且つ次の5ヶ年計画ないし6ヶ年計画の予算編成の年であります。加えて、行革会議の最終報告に基づいた省庁再編成も、平成12年度中(2001年1月1日)に進められることになっています。このため、2000年までの研究成果の良否によって、次の計画への予算配分が大きく影響され、引いては、将来の組織の再編成の在り方にまで響いて来ます。従って、平成10年、11年の2年間の内に、最大限の成果を挙げておくことが肝要であり、また「CRLビジョン21」に沿って、各研究分野の中長期研究計画を明らかにし、これに基づいて予算の獲得を考えて行く必要があります。この約2年間に、全部のプロジェクトの実質的な見直しを行い、予算の獲得の仕方もこれに基づいて行うよう検討する必要があります。

(1) 科学技術基本計画は平成8年度から平成12年度までの5ヶ年計画、 (2) 平成7年度から平成12年度までの6ヶ年計画、 (3) 電波利用料(技術試験事務)による研究開発は平成12年度で5ヶ年を迎えます。 3.横須賀無線通信研究センター(YRC)の立ち上げ

御承知のように、横須賀リサーチパーク(YRP)において、産学官の連携のもとに、移動通信を中心とした無線通信技術の研究開発拠点を設立する計画が約10年前から進められており、当所もこうした期待に応えるため、昨年7月機構改革を行い、横須賀無線通信研究センター(YRC)を設立しました。いよいよ今月から移転を開始致します。

私共は、 将来 YRCを、出来ることなら関西支所あるいはそれ以上のサイズの研究拠点に育てたいと考えています。このセンターのプロジェクトの推進には、電波利用料を充てています。電波利用料が導入される前の、平成4年度の周波数資源開発関係の予算総額は、約1億円でありました。平成5年度から3年間、電波利用料による振り替え分の予算を使って、当所の周波数資源関係予算は約10倍の10億円の規模に達しました。予算枠が増えたことで、関係プロジェクトを大いに活性化させることが出来、また、これまで棚上げしていた施設整備を大幅に行う事が出来ました。さらに平成8年度から、法律改正によって、電波利用料を技術試験事務に使えることになり、予算項目も周波数資源と分離して「電波利用料」として独立させ、予算総額も2倍の20億円の規模となりました。また当所の「電波利用料」財源は、平成9年度39億円、平成10年度は64億円となり、来年度は遂に当所の最大の予算項目となります。平成4年度の人件費を含めた当所の予算総額が53億円の規模であったことを考えると、隔世の感があります。抜本的な研究活動の強化が期待される所以です。

これには、6年前までの周波数資源の研究開発の手法では、期待に応えることが難しいのではないかと考え、新しい研究開発の手法「ユーザ指向の研究」を編み出し、これに習熟する必要があると考えています。平たく言えば、電波利用料を使って行う研究開発においては、成果を挙げ論文を書くことは必要ですが、それだけでは十分ではありません。ユーザの要望を先取りして成果を挙げ、分かり易い形でユーザに還元することが大切です。このやり方は多様性に富んでいますので、新しい経験を積みユーザに還元する手法に習熟する必要があります。

電波利用料に係わる無線通信技術は、成熟期を迎えており、素子・材料や脳科学に関連する情報科学等の極めて基礎的な研究分野を除けば、無線通信技術に関する研究開発の多くは応用技術の分野であり、事業者や民間企業の重要な事業活動の場となっています。 このような成熟期を迎えた無線通信技術の分野における国立研究機関としての当所YRCの役割は、

です。

(1) 無線通信の国際的研究開発拠点(COE)を目指し、YRPでの産学官連携の中核的役割を担い、 (2) 国際標準になり得るようなユーザ指向の戦略的研究開発を国際化の視点で行い、 (3) 欧米に対抗するアジア太平洋地域の研究開発・人材育成拠点を目指し、特にアジア諸国との連携を進めること この内、「ユーザ指向の研究」は、これを私共が正面から取り上げた経験はありません。ユーザ指向の研究を推進するため、研究者、研究室長の半数は、当所外部から参加して頂く予定です。現在でも、職員の約3倍の外部研究者及び学生がYRC関係のプロジェクト推進に参加しています。研究テーマの選定においても、テーマの大枠は予め定めているものの、具体的研究計画については、外部参加の研究者を含めた研究者の主体性に任せて、決めていきたいと考えています。「ユーザ指向の研究」を実施するには、ユーザと共に、ユーザの声が良く聞ける横須賀リサーチパークで研究開発を進める事が有利であります。また、このような研究者集団が新しい研究推進のカルチャーを作るには、小金井の本所を離れることが大切であります。これは関西支所での経験に照らしてみても、容易に理解できることです。関西支所の立ち上げが成功したとすれば、これは関係研究者・職員のひたむきな努力があったこともさることながら、「テーマの選定の的確さ」、「優れた研究者の確保」に加えて、「本所から離れたため、本所とは異なった研究の新しいカルチャーができた」ことが大切な教訓であります。本所に居ては、良きにつけ悪しきにつけ、本所のカルチャーに染まり、参加した研究者固有のカルチャーが育たなかったのではないかと考えます。「ユーザ指向の研究」に挑戦し、これを推進するに相応しいカルチャーを作るには、そのような研究者・研究機関の集まる横須賀リサーチパークが最適であろうと考えます。新しい酒(ユーザ指向の研究)は、新しい皮袋(横須賀リサーチパーク)に盛ると言う事です。当所としては、新たな分野「ユーザ指向の研究」に挑戦するので、皆様方のご協力とご健闘をお願いする次第です。

4.研究時間の確保とアウトソウシングの活用

昨年11月から12月にかけて実施した重要項目の研究計画の進捗状況に関するヒアリングにおいて、要員不足が殆どのプロジェクトに共通の問題点でありました。これは今に始まったことではありませんが、我々の抱えている最大の懸案の一つであろうと考えています。このような慢性的な要員不足を解消し研究開発を一層飛躍させるには、当所の研究員の研究時間を確保すると共に、外部要員の活用が必要と考えます。即ち、

このようなアウトソウシングを含む、要員の確保については、企画課を通じて運用方法の交流をしたいと考えていますので大いにアイディアを出して下さい。この場合、国が行うべき研究開発の内、どうしても当所自らが行わなくてはならないもの以外のものは、大胆に外部の力を使って実施することが大切です。

(1) 研究者の研究時間を取り戻すには、部内の処理手続きの簡素化を一層図り、実質的な研究時間を増やす努力が必要です。多くの研究課題ないし業務を抱えている研究者にとって、何を最優先すべきか、何を切り捨てるべきか真剣な検討が必要です。これは、研究計画を立て研究予算を確保する段階から、必要なことであります。 (2) またアウトソウシングについては、現在当所の様々な研究室で行われている研修生の教育や研究支援の経験、あるいは特別研究員の研究活動への参加の経験、各種の技能者の活用の経験を交流し、優れた事例を共通の経験として広く活用することが大切です。これには連携研究制度の創設も必要です。 5.広報活動の強化

研究活動の重要性を論じて研究費を調達するのは、プロジェクトリーダーと幹部の責任でありますが、これを円滑に行うには、平素から研究成果を分かり易く説明して信頼を得ておくことが大切です。200億円台の大型予算が2年続きますと、これに対応した成果を出すことが必要です。論文や特許を中心とした研究成果を挙げることが基本ですが、これらの成果を広く国民に知ってもらう事もまた極めて重要なことであります。このため広報活動を抜本的に改善する所存です。具体的には、当所として、

(1) 広報活動の年間計画・月間計画を持つ (2) 広報活動の予算を当面倍増することを検討する (3) 広報に関する専任の主任研を企画課に置き、広報に責任を持つと共に、定期的に、記者会見や新聞・テレビ対応を行う等工夫を凝らして、国民へのアカウンタビィリティを強化する等を考えています。 以上、平成10年度予算、行政改革対応に加えて、今年度は特に「YRCの立ち上げ」、「研究時間の確保とアウトソウシング」、「広報活動の強化」について述べました。この他、総務部、企画部を中心とした業務の簡素化・自動化、あるいは各研究部・センターにおける諸課題の遂行については時間の関係で省きましたが、その重要性については言うまでもないことです。併せて宜しくお願いします。

当所は、「電波・光の研究を基盤とした情報通信に関する総合的な研究開発を中心テーマとする世界に有数の中核的な研究機関となる」ことを目指しています。情報通信基盤は21世紀の社会・経済・文化などの発展に重大な影響を持ち、私共の生活全般のインフラストラクチャー(基盤)をなすものと考えられています。情報通信産業は21世紀のリーディング産業であり、昨今の日本経済の失速気味の中で、産業経済の発展のエンジンとなっています。今年は、このように研究開発にとって誠に有利な状況の中で、国研としての当所の役割を再確認し、21世紀において飛躍的な発展をするべく準備をする年であると考えます。皆様のご健康とご発展を祈念しまして、年頭の挨拶とします。

情報通信部 光度映像情報研究室

小金井に所在する通信総合研究所で平成10年1月21日から23日までの3日間、第12回情報通信に関する国際会議(ICOIN-12: The 12th International COnference on Information Networking)が開催されました。ICOINは、第1回が1986年に韓国で開催されており、当初はJoint Workshop on Computer Communications(JWCC)と呼ばれていましたが、第8回の台湾で100編以上の論文と200名以上の参加者があり、ワークショップから国際会議と変更することとなり、第9回以降ICOINと命名されました。アジア地域においても、通信ネットワークと分散処理技術に関する研究も活発化しており、21世紀の高度情報社会に向け、高速ネットワーク技術やマルチメディア通信技術の研究がますます重要な課題となってきています。このため、ICOINは、情報処理の研究分野における日本の推進母体である情報処理学会(IPSJ)、韓国のKISS(Korea Information Science Society)、台湾のITRI(Industrial Technology Research Institute)が協力して、IEEE Computer Societyのもとで国際会議を開催し、アジア地域の情報通信分野に関する研究の活性化を図っています。ICOINの主題は、ネットワークアーキテクチャ、通信ソフトウェア、分散システムとなっていますが、現在では、マルチメディア通信システム、高速通信システム、モーバイル通信に関する論文が主に投稿されています。

筆者は、第8回からこの会議に参加し、日本で開催された第9回からこの会議の開催委員となり、今回の開催では、ローカルアレンジを務めることとなり、当研究所を開催地として選びました。先に述べたように、ICOINはアジア地域の通信分野の研究におけるリーダーシップ的存在を目指しているのと同様に、当研究所もリーダーシップ的存在となるような国立研究所としてのアピールの場として、またアジア地域の研究者の交流の場としてふさわしい選定と考えており、国内だけではなく、海外の研究者からも期待されておりました。開催に際して、韓国のETRI(Electronics and Telecommunications Research Institute)との遠隔会議、CRLの研究室見学会を予定しておりました。

今回は、Full PaperとTechnical Paper合わせて140件の発表が、4パラレルセッションで行われ、国内125名、海外95名(8ヶ国)の参加者が集まり、活発な議論が行われました。古濱所長の基調講演が好評で、当初CRL研究室見学会は数人の申込しかなく、中止を考えておりましたが、当日になり60人を越える参加者となり、見学コース担当の方にはご迷惑をかけましたが、十分なアピールができたと思います。また、この会議の参加者には、APAN、APIIプロジェクトに関わっている研究者も多く、CRLの関係者とのミーティングも行われ、当研究所での開催は意義があったと思います。

宿泊施設が少なく、中央線も止まりセッションの時間調整や、韓国の方の参加が危ぶまれましたが、無事3日間を終了することができました。しかし、ICOINはネットワークコミュニケーションに関する研究者の集まりであるだけに、ETRIとの遠隔会議が間に合わず実現できなかった、また、インターネットアクセス施設の設定ができなかったのは、非常に残念ではありますが、次回の機会には是非実現させることが、当研究所の使命でもあると思いますので、今後の当研究所の活動を期待したいと思います。

次回のICOIN-13は、韓国の済州島で行われます。当研究所でのネットワーク関連の研究者の方の多数の参加も期待しております。

標準計測部 原子標準研究室

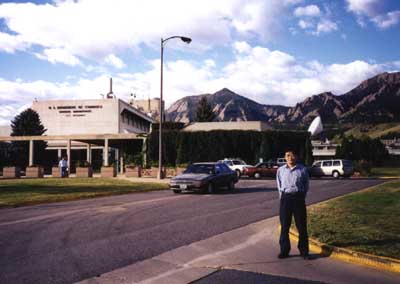

1997年9月8日から12月8日までNational Institute of Standards and Technology(NIST: 米国国立標準技術研究所、ホームページアドレスhttp://www.boulder.nist.gov、下の写真1)に光励起型セシウム周波数標準器の開発する目的で滞在しました。この時の感想を簡単に紹介いたします。

NISTのボウルダーキャンパスでは、約400人のスタッフ(研究者、技術者、サポーター)が働いています。中国・ヨーロッパなどの外国からの研究者が多数訪れ交流が活動的です。また、CRLと同じように標準電波(WWV)によって、時間・周波数供給サービスを行っています。

1.コロラド州ボウルダー

ボウルダー市はコロラド州都デンバーから北西へ車で約1時間の所に位置し、国立研究所やコロラド大学のある研究学園都市です。ちょうど茨城県にある筑波研究学園都市に雰囲気が似ています。デンバーは標高1600mのためマイルハイシティーと呼ばれています。ボウルダー市は更にロッキー山脈に近づいた所にあるため気圧が低く、最初の頃は運動すると息苦しく感じますが、慣れてくると気にならなくなります。気候は山の天気に似て、湿度が低く、サングラスが欲しくなるくらい日差しが強いです。

生活面では、NISTから南へ歩いて20分くらいのところに家具・ケーブルテレビ付きのアパート(家賃は1095ドル)を借り、日系人経営の日本人向け日用雑貨/食料品の店 "さくらスクエア"(月1回程度買い出しに行きました)で購入した1合炊きの炊飯器を使って自炊していました。朝の通勤は、徒歩か通称"Skip"と呼ばれる小型バス(1997夏に営業開始、車体番号20号車までは視認済み)を利用、帰りは長谷川氏(同じCRLからの長期滞在者)の車で、アパートか24時間営業スーパーマーケットまで送ってもらいました。

ボウルダーには日本人会、通称"ピッコロ"があり、日本からコロラド大学へ来ている研究者、会社から出張で来ている人とその家族で構成されています。だいたい1年くらい滞在して帰国する人が多いようです。月1回くらいペースで比較的若い年齢の人が集まります。10月は近くの渓谷でバーベーキュー、11月はタイ風レストランで楽しい時間を過ごしました。また、長谷川氏宅で行われた鍋パーティー(石狩、キムチ、おでん)はボウルダー産の地ビールなども持ち寄ったりして好評でした。

10月下旬には、コロラドに大雪が降り、ボウルダーでも20インチの積雪があり、デンバー国際空港も2日ほど全便欠航になりました。地元テレビ局では"10月のブリザード"と呼んで、1日中、被害状況、道路情報のテロップを画面に流していました。

2.ホリディ

米国人のホリディの楽しみ方は、尋常でなく徹底的に楽しむが基本のようです。ハロウィーンでは1ヶ月前から大きなかぼちゃをスーパーの店頭で販売しています。数日前には目鼻口の形にくり抜かれたかぼちゃが、アパートの玄関先にも飾られました。当日は午後からNIST庁舎にも、仮装したした人がちらほら見掛けられ、食堂では仮装コンテストが行われていました。サンクスギビングディでは、夕食をNISTスタッフのルーさん(70才を超えていますが、まだ矍鑠(かくしゃく)としておられます。)に招待され、ターキーをごちそうになりました。これらの料理も数日前から準備にかかり、当日に備えます。また、ロングバケーションも週単位で取るのが普通のようで、日本との違いを感じました。

3.観光と有名人

9月下旬、プロ野球大リーグのコロラドロッキーズの本拠地であるクアーズ球場(ここでドジャース野茂投手がノーヒットノーランを達成した)へNOAAに来ていた大野氏(CRL)にチケットを手配してもらい観戦しました。取れたチケットは定価より安く、最終戦記念メダル・プログラム・ドリンク付きで良かったのですが、ほぼ満員の観客の中にはアメリカンフットボールのテレビ中継を見ている人がいて、ほとんど消化試合でした。でも前日登板した野茂投手の背番号16をはっきり見ることができました。

12月上旬、東西に走るベースライン通りに面したビュフェスタイルのスパゲッティーレストラン"ヘルシーハビット"で長谷川氏とランチを食べていた時、日本語が聞こえたような気がして周りを見ると、なんと、オリンピックマラソンメダリストの有森裕子選手ではないですか。ボウルダーに住んでいることは話しに聞いていましたが、本当にびっくりしました。"こんにちは"と一言挨拶だけ交わしましたが、サインをもらえばよかったと悔やんでいます。

4.光励起型セシウム周波数標準器の開発

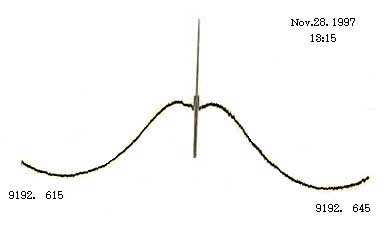

開発中の標準器は、世界にはまだ数台しか稼動していない一次周波数標準器の仲間入りを目指しています。帰国する寸前にセシウム原子の飽和吸収線(いわゆるラムゼイパターン、図1参照)を観測することが出来ました。これで標準器の量子系は、完成しました。滞在延期した甲斐がありほっとしました。滞在中では、特にマイクロ波空洞共振器の電気長の測定、超高真空度を得るためのベーキング・真空関連の扱いの技術・工夫には見習うものが多々ありました。一方、インチとメートルのネジが混在して使われているので、慣れるまでに多少時間がかかりました。米国内でメートル法の単位が一般的になるのは、もう少し先のような気がします。

謝辞

勝本 道哲

ICOIN-12より

開催されたセッションからの1コマ

小竹 昇

写真1.NISTにて

図1.観測されたセシウム原子の飽和吸収線

現在は、同型の標準器NIST−7と同じ実験室に引っ越しを終え、周波数比較を行うためエレクトロニクス系の準備を進めています。周波数確度評価を行った後、1998年夏以降にCRLに移設して、本格的に稼動する予定です。

今回のNIST出張において、出発前から帰国まで交流推進係をはじめ関係各位にたいへんお世話になりました。ここに感謝いたします。