地球環境計測部 環境計測技術研究室

真鍋 武嗣

はじめに

羽田で行った航空機搭載合成開口レーダの公開風景 電磁波を用いて対象物に直接触れることなく遠隔計測する手法はリモートセンシングと呼ばれ、 特に、最近の地球環境問題への関心の高まりとともに、 気象現象や災害・環境破壊などの地球環境を取り巻く種々の現象を広範囲にわたって迅速に観測することの出来ることから、 人工衛星や航空機を用いたリモートセンシング技術に大きな期待がかけられています。

マイクロ波を用いたリモートセンサの一つである合成開口レーダ(Synthetic Aperture Radar: SAR)は、 航空機や人工衛星からマイクロ波を送信し地表面あるいは地上の対象物から反射・散乱されて戻ってくるエコーを受信する能動型センサ(レーダ)で、 開口合成やパルス圧縮などの高度な信号処理技術を用いることにより対象物の映像を高い分解能で取得することができます。 合成開口レーダで得られる映像は一見航空写真に似ていますが、 マイクロ波帯の電波を用いたレーダであるため、 雲などの天候に左右されず昼夜を問わず映像を取得することができることはもとより、 マイクロ波の反射・散乱の特性により航空写真では得ることの出来ない対象物の詳細な情報を得ることが出来ます。 合成開口レーダはスペースシャトルや我国の地球観測衛星「ふよう1号」(JERS-1)を初めとする衛星に搭載されてその威力を発揮していますが、 航空機に搭載した場合、 高い分解能と機動性という衛星搭載型にはない特徴を生かすことができます。

航空機搭載合成開口レーダの開発

通信総合研究所(CRL)では宇宙開発事業団(NASDA)と共同で、 航空機搭載高分解能映像レーダの開発をすすめてきました。 このレーダはマイクロ波帯のXバンド(9.5 GHz帯)とLバンド(1.2 GHz帯)の2周波の合成開口レーダ(用語解説参照)から構成され、 それぞれの周波数で偏波を利用したポラリメトリ機能(用語解説参照)を持つほか、 Xバンドでは主従2つのアンテナによるインタフェロメトリ機能(用語解説参照)により地形の高さ情報を含む3次元の映像を取得することが出来るなど、 世界的に見ても最先端の多機能航空機搭載映像レーダです。 Lバンドのシステムは宇宙開発事業団、 Xバンドのシステムは通信総合研究所が各々開発を担当しました。 ハードウエアシステムおよびデータ処理ソフトウエアの開発と搭載のための航空機の改修をほぼ完了し、 96年度に試験的飛行を行ない、 97年度より本格的な飛行観測実験に着手しました。

CRL/NASDA 航空機搭載合成開口レーダの特徴

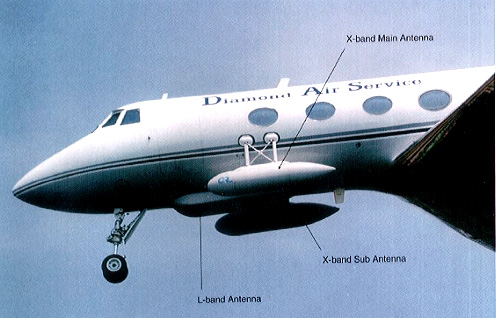

図1. Gulfstream II に搭載された

Xバンド及びLバンド合成開口レーダのアンテナ部

本映像レーダは、 双発ターボファンジエット機(Gulfstream II)に搭載され(図1)、 6,000 mから12,000 m の高度より、 地上の対象物をXバンドで 約1.5 m, Lバンドで約3 m という高い分解能で観測することができます。 さらに、 Xバンドでは、 インタフェロメトリ機能を用いることにより、 地表面の凹凸を約2m の精度で測定できるため、 広範囲のディジタル地形図を作成するのに必要な標高データを取得することができます。

合成開口レーダは、 分解能がプラットフォームから対象物までの距離に依存しないという特徴を持っており、 軌道上の衛星からでも同様の高い分解能の観測が原理的には可能なはずですが、 実際には対象物までの距離が長くなることによる信号対雑音比の劣化を克服するために大きなアンテナを用いる必要があり、 これにより分解能が劣化するため衛星搭載システムでは十数m以下の高い分解能での観測は困難です。 また衛星搭載システムの場合、 軌道上の衛星の運行状況により、観測場所や観測時間が制約されますが、 航空機搭載システムの場合、 このような制約を受けることなく臨機応変に機動的な観測が可能です。 このような航空機搭載合成開口レーダで鮮明な映像を得るためには、 データ取得中に航空機が動揺の少ない安定した飛行をすることが望ましいのですが、 本レーダは、 ジェット機に搭載されており気流の安定した12,000 mの高度からの観測が可能なため、 高い品質の映像を得ることができます。

さらに、 本レーダでは、 XバンドとLバンドという二つの周波数で、 各々、 偏波を利用したポラリメトリ(用語解説参照)観測を行なうことができるため、 地表面や植生の状態の詳細な識別や分類、 地上の構造物の形状の認識等に威力を発揮します。

航空機搭載合成開口レーダによる観測

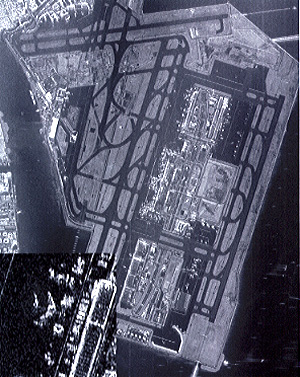

通信総合研究所では、 これまでに、 予備的な飛行観測実験を行ない、 都市域(東京、 大阪の都心部等)、 山岳部(浅間山、 富士山、 三原山)、 海洋(日本海油汚染、 鳴門渦潮、 オホーツク流氷)、 鳥取砂丘、 中部関東地方の植生などを観測し、 本映像レーダの優れた機能と性能を確認しました。 とくに、 昨年日本海で沈没したナホトカ号による重油流出の際には、海上に広がる油汚染に関するデータを取得し関係機関に配布しました。 図2は、 本レーダにより Xバンドで取得した羽田空港の画像ですが、 駐機している航空機の形状まで解像できていることが分かります。 図3は、 おなじく Xバンドで取得した伊豆大島三原山の画像です。 この画像を取得した当日は、 三原山は雲に覆われており、 機上から肉眼では山頂付近は全く見ることができませんでしたが本レーダでは図のような鮮明な画像が得られており、 マイクロ波を用いた映像レーダが雨や雲などの天候に左右されず高品質な画像を取得できることを示しています。 図4は、 筑波研究学園都市周辺をXバンドでポラリメトリ機能を用いて垂直水平両偏波の組合せによって観測した画像を合成したものです。 土地利用や植生の違いが反射散乱の偏波特性に違いとして観測できることが分かります。 ここでは、 以上の画像は縮小されているため、 SAR画像の威力を十分に表していませんが、http://www.crl.go.jp/ck/ck321/3d_sar/J/ のWWWページではもう少し鮮明な画像を御覧頂くことができます。

データの利用

今後、 当所では、 本レーダを用いて、 航空機搭載合成開口レーダを、 火山噴火、 洪水、 地震などの自然災害や都市災害のモニタ、 海洋油汚染の監視、 船舶の救難などに役立てるための研究を行うことを予定しています。 また、 地形や地質、 植生、 土地利用の観測、 波浪や海氷などの海洋現象、 土壌水分や積雪などの水文過程等の定量的観測、 古環境の解明や考古学的探査などを行ない、 森林破壊、砂漠化、 土壌破壊、 地球温暖化等の地球環境問題の解明に役立てたいと考えています。

さらに、 本レーダの有効利用を図るために、 地球科学技術フォーラムの地球観測委員会の下に外部の研究機関や大学の研究者の方々を委員とする航空機SAR利用・実験ワーキンググループを設置して、 共同観測のための飛行実験計画の策定や共同研究のための取得データの配布を進めています。

<<用語解説>>

[合成開口レーダ]

一般に、 電波を用いたレーダで空間的に高い分解能(解像度)を得るためには、 大きなアンテナと時間的に短いパルス波を用いる必要があります。 例えば、Xバンド(9.5 GHz帯)の電波で12,000 mの高度から地上の 1.5 m の物体を識別するためには、 250 m 以上の大きなアンテナが必要です。 合成開口レーダでは、 これを解決するために、 航空機や衛星などの飛翔体の進行を利用し、 さらに高度な信号処理技術を用いる事により、 航空機や衛星に搭載した小型のアンテナでも仮想的に大きなアンテナを用いた場合と同様の非常に高い分解能を実現することができるため、 従来の電波を用いたレーダでは得る事のできなかった極めて鮮明な画像を得る事ができます。

[ポラリメトリ]

本映像レーダは、 電波の電界の振動方向が垂直方向と水平方向に偏った二種類の電波(偏波)を送信および受信する機能を持っています。 地上の、 樹木や人工構造物などの多くの対象物は偏波によって異なった反射特性を示すため、 送信電波の偏波と受信電波の偏波の組み合わせを変えて観測する事により対象物のより詳細な情報を得ることができます。 この技術はポラリメトリと呼ばれ、 地上の植生の状態や土地利用のより詳細な分類、 海上の波浪の詳細な観測などに威力を発揮します。

[インタフェロメトリ]

対象物から反射された電波を二つの空間的に離れたアンテナで受信し、 その二つの受信信号の間の位相差から、 三角測量と類似の原理により対象物の方位や距離を知る方法。 本映像レーダでは、 航空機の機体の両側に取り付けた2台のアンテナを用いてインタフェロメトリを行なうことにより、 地表の高さ方向を含めた3次元的な画像を得る事ができます。

図2. 東京国際(羽田)空港の Xバンド画像

(水平偏波送信、 垂直偏波受信) 駐機している飛行機の形が識別できる

図3. 伊豆大島三原山火口付近のXバンド画像

(垂直偏波送受信)

図4. 筑波研究学園都市周辺のXバンド多偏波合成画像

(水平偏波送受信:赤、

水平偏波送信垂直偏波受信:緑、

垂直偏波送受信:青)

企画部長

米航空宇宙学会(AIAA)第17回通信衛星システム国際会議(International Communications Satellite Systems Conference and Exhibit, 以下ICSSCと略す)が、1998年2月23〜27日にパシフィコ横浜で開催された。以下に、本ICSSC開催の経緯と結果を簡単に述べる。

1995年11月、当所主催でハワイ・マウイ島で開催した国際ワークショップSCGII(Workshop on the Satellite Communications for Global Information Infrastructure)において会議室移動のため階段を降りているとき、ジョージ・ワシントン大学応用宇宙研究所副所長であるヘルム氏と一緒になった。このときヘルム氏が歩きながら私に、1年おきに開催しているICSSCのワークショップ版を中間年である1997年にまず日本で開催しないかという話をしたのが、今回のICSSC日本開催のきっかけであった。

ヘルム氏は1998年に開催される第17回AIAA ICSSCのGeneral Chairであり、同氏の提案は、ICSSCをより国際化し、海外の若い人も参加できるようなワークショップを1997年に日本で、1998年には米西海岸で第17回ICSSCを、1999年にはヨーロッパでワークショップを、2000年に米東海岸で第18回ICSSCを、というのはどうかというものであった。ヘルム氏とは毎年秋ハワイで開催されるJUSTSAP(日米科学技術および宇宙応用プログラムワークショップ)でここ数年間一緒に仕事をしてきた間柄であることから、同氏が私にこのような提案を行ったものと思われる。

この会議開催に当たっては我が国側と米国側の考え方や習慣の違いによる障害をいくつも解決しなければならなかった。最初の障害は次のようなものであった。当初米国側は、会議はAIAA本部ですべて仕切ることと思っていたようであるが、会議の規模を考えると日本側でアレンジしなければならないことが多く、我が国の組織がすべて行う方向が、ディスカッションの末、了解された。また、この会議では、毎回論文発表と並行して展示を行っているが、我が国では会場経費その他が高価であることから、我が国側としては会計を会議と展示を一括して行い、財政的なリスク分散を図る方法を主張した。しかし、AIAAでは従来どおり会議と展示の会計を分離することを主張した。この議論は、米国と日本での電話会議も交えてかなり突っ込んで行われ、結局我が国の主張が通った形で決着した。そのため、我が国の実行組織として、関本会長を委員長として、第17回ICSSC日本組織委員会が組織され、その中に実行委員会を発足させた。これが最大の難関であったと思う。

以上のような困難を乗り越え、会議開催は大成功であった。開会式は関本会長の挨拶に始まり、中谷郵政政務次官のご挨拶のあと、KDD村谷取締役技師長の基調講演が行われた。展示については、61の会社・機関のご協力を得ることができ、ICSSCの歴史の中で最大規模の展示を行うことができた。当所からは、N−STAR衛星を用い鹿島と結んで高精細画像の伝送実験を含む衛星通信研究アクティビティの紹介を行った。登録者は予想をはるかに超えて16か国から517名が、また、展示には2700名を超える人々が来場した。特に、外国から参加された方々からは、非常によく組織され、素晴らしい会議であったとの評価を頂いた。また、コロキウム、バンケットなどのイベントに対して、いずれも好評を博した。さらに、報道関係では、電波タイムズから積極的な協賛を頂き、特集記事が掲載された他、日刊工業新聞、News Week(日本語版)に特集記事が掲載された。さらに、TBSの朝の番組での中継、NHKニュースでの報道なども行われた。

本会議の特徴はシステム及びシステム概念の発表のセッションが半分以上あることである。論文発表については、どれが目玉かの評価は控えたいが、今回初めての発表された論文例としては、新型の大電力衛星5機のうち2機が太陽電池パネルの不具合を受けた原因として新しく発見された事実の発表があった。また、システム検討の進んだ段階の発表例として超高速衛星通信システム、測位衛星システムなどを挙げることができる。発表論文の筆頭著者は、日本52%、米国22%、韓国6%、フランス、イタリア各5%など14か国であった。そのうち、当所からの発表は14件であった。また、郵政省のPost-PARTNERSの実験の一環としてPlenary Session3およびSession11においてタイのKMITLとの衛星中継テレビ会議がおこなわれた。

本会議は、COMETS静止軌道投入失敗と重なってしまい本当に残念でしたが、外国からの参加者である衛星通信専門家はこのような事態には慣れているのか、残念ではあるが次を頑張れよと激励された。

飯田 尚志

写真1.開会式で挨拶される中谷郵政政務次官

ICSSCといえば、通信衛星に関する最高レベルの国際会議で、米国の東海岸と西海岸で交互に開催されており、私もここ何回か参加し、発表も行ったことがあるとはいえ、我が国が衛星通信の研究開発を開始した1960年代から1970年代中頃までは、本会議に参加した諸先輩からは、日米のこの分野の技術的レベル差に歴然たるものを感じたということを聞いていた。したがって、どのような形であれ、本会議が米国以外で開催されるというような重大な話は複数で聞いておいた方がよいととっさに判断し、ICSSCにおいて技術プログラム委員会極東地域代表を長年務めておられるNEC関本会長が即座に頭に浮かんだこともあり、次の休憩時間にNECの北爪支配人と私で再度ヘルム氏から話を聞いた。

今回の米国側との一連のコンタクトで明らかになったのだが、ICSSCに関することはAIAAの衛星通信技術委員会(以下、TC)で決めている。それで、本件については1996年2月のTC会合で議題とされた。その結果、毎年の開催ではよい論文が集まらないかもしれないし、どうせ日本で開催するなら1998年に正規の会議である第17回ICSSCとするという結論が出され、日本側としても喜んで受け入れることとした。こうして32年間のICSSCの歴史の中で北米以外で初めて開催される地として我が国が決まった(1976年にカナダ・モントリオールで開催されたのが唯一の米国以外での開催事例)。そして、General ChairにNEC関本会長、Deputy General Chairに米国からスペースシステムロラール社CEO(最高経営責任者)のシュワルツ氏、およびヨーロッパからESA(ヨーロッパ宇宙機関)宇宙応用部長のコレット氏が就任する国際的体制が組織された。

その後、本会議のテーマを世界に飛躍するアジアという意味を込めて、"Asia and the World: Toward 21st Century Satellite Communications Systems"とし、論文募集を行い、プログラムを編成した。プログラムは、4つのPlenary Session(パネルディスカッション)と30のセッションにおける194件の論文発表で構成された。展示については、約3300m2の会場とし、関係会社・機関に展示の要請を積極的に行った。この他、初日のコロキウム、催し物としてバンケット、アワードランチェオン、展示レセプション、横浜市ご提供の海事広報艇"はまどり"による横浜ベイクルーズ、NTTご協力によるNTT横須賀研究開発センターへのテクニカルツアー、来場者へのサービスとしてNTTご提供によるインターネットアクセスサービスを企画した。

写真2:CRLからの出展

本会議開催のために郵政本省、横浜市、(財)電気通信普及財団、国内関連会社・機関のご援助・ご支援を戴いた。ここに深謝するとともに、最初にご提案頂いたヘルム氏には、General Chair就任が日本開催のために2年間先送りになることも受け入れて頂くなど、なんと感謝してよいかわからないほどである。最後に、開催準備のために、産学官の密接な協力が行われたが、特に、産の方々が中心になって自発的に準備が行われたことを明記する。