−「CRLビジョン21」について−

企画部総括主任研究官

富田 二三彦

今、国の研究所は歴史的な転換の時期を迎えつつあります。というような他人事でなく、国の研究所は、そのスタッフの意志と意欲と意識によって、より自由で開かれた、柔軟で競争的な、活力ある研究環境を構築し、世界に通用する成果を上げていくことが可能な時代にあります。このような認識が、CRLビジョン21の最大の成果のひとつです。

研究所の未来を明るくするという意欲を持つ一方で、国の研究所に対する周囲からの風当たりは相当に強いという事もしっかり理解しておかなければなりません。つまり、国の研究開発を支える産・学・官という三つの研究セクターの一翼を担い、世界の研究開発をリードしてくために、国の研究機関はどのような役割を果たしていくべきか、ひとりひとりが真剣に考えていかなければならない時期でもあります。

今世紀前半、国の試験研究機関(国研)は、わが国の科学技術を欧米諸国並みに引き上げることを目標に、あるいは国全体にとって必要な研究開発の推進のために設立されました。そのような目的に向かって数多くの成果を挙げてきた国研ですが、時代とともに世界情勢は変化し、研究所を取り巻く国内の状況もまた変化しています。特に大きな変貌を遂げてきたのは民間の研究開発力で、それは、多くの、特に営利が期待される分野では世界をリードしています。このような状況の中で国研の役割を見直し、世界の研究開発の動向を見定めて当所の将来ビジョンを策定したのが、CRLビジョン21/通信総合研究所将来ビジョン検討委員会です。ここでは、事務局としての感想を交えながら、CRLビジョン21の概略をご紹介します。なお、委員会報告書は当所ホームページに掲載される他、文書でも配布可能です。

プロローグ

当所は、平成8年度に外部評価委員会(委員長:有馬朗人理化学研究所理事長)を設置して外部評価を行い、その結果「CRLは、今後の社会、経済、技術の状況を踏まえ、国の研究所としての使命を明確にした長期的ビジョンを考えるべきである」との助言をいただきました。もちろん、当所は、情報通信分野の唯一の国立試験研究機関として、従来から将来ビジョンがなかったわけではありません。にもかかわらず外部評価委員会からこのようなご指摘をいただいた理由のひとつは、「一人よがりでなく、外部の専門家や有識者の意見を取り入れて、オープンな議論の中から国研の将来方向を創り出していくことが重要である」ということがあります。特に、自由、柔軟、活力を大切にする研究所では、ボトムアップの気質を重視するあまり、研究所全体としてのミッションがややもすると不明瞭になったり、研究スタッフそれぞれの意識も所の方針から時として遊離する可能性があります。国の研究所として、それで良いのだろうか、研究所のスタッフも大きな視野で自らの研究をもう一度見直して見なさい。というのが助言の意味するところでしょう。以下に報告書の要点を紹介し、最後に再び感想を述べます。

報告書概要

「CRLビジョン21」/通信総合研究所将来ビジョン検討委員会委員(敬称略) 委員長:安田靖彦(早稲田大学理工学部教授)

委員:池上徹彦(NTTアドバンステクノロジ(株)代表取締役社長)

委員:岩野和生(日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所長)

委員:餌取章男((財)日本科学技術振興財団理事)

委員:竹内 啓(明治学院大学国際学部教授)

委員:畚野信義(東海大学教授)

部内委員:古濱洋治(通信総合研究所長)

部内委員:松井房樹(通信政策局技術開発推進課長)

鈴木 薫(通信政策局技術開発推進課長)(1997年7月から)委員会は早稲田大学の安田靖彦教授を委員長として構成され、1997年6月以降5回の審議と書面による意見集約等が行われました。また、委員会と並行して、下記の有識者の方々からも貴重なご意見をいただきました。(敬称略 50音順)。青木利晴(日本電信電話(株)代表取締役副社長)、有馬朗人(理化学研究所理事長)、市川照久(経済団体連合会産業技術懇談会主査)、熊谷信昭(科学技術会議議員)、丸山瑛一(技術研究組合オングストロームテクノロジ研究機構常務理事研究所長)。

報告書は、当所を取り巻く情勢等の分析を経て国の研究機関の役割を以下のように規定しています。国及び国民の安全や福祉等、公共性が高い分野の研究開発。高リスク・高負担を伴う先端的・先導的分野の研究開発。科学技術の基礎・基盤的な分野の研究開発。環境把握と保全等地球的規模の取り組みが必要な研究開発。標準及び規格等の策定・維持及び国際協力の推進に資する研究開発。

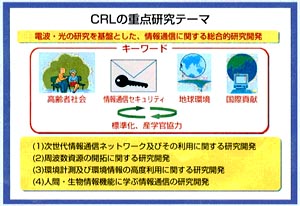

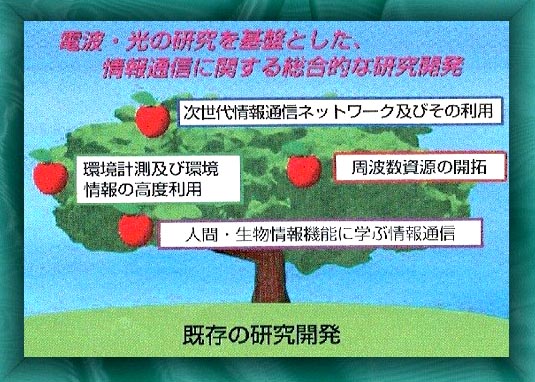

この国研の役割及び周辺状況を踏まえたCRLの使命は、「情報通信に関する研究開発を推進することにより、国民生活の安全や福祉の向上と我が国の活力ある社会経済の発展に寄与するとともに、国際社会への貢献に努め、人類社会の持続的な発展に資する。」こととなりました。また、その使命を達成するため、これまでの実績を踏まえて、10年先を見越した今後5〜10年の間、「電波・光の研究を基盤とした、情報通信に関する総合的な研究開発を中心的なテーマとして、人間社会との係わりに配慮しつつ、広くコミュニケーションに関する先導的な研究開発を推進する。」ことを目標とし、この分野の研究開発に関して世界的に有数の中核的な研究機関として、特にアジア・太平洋地域に対して貢献していくべきである。とされています。

これらの使命と目標を念頭におき、情報通信分野の研究開発に関して国の研究機関の役割を果たすため、以下のような重点的研究テーマが揚げられました。

(1) 次世代情報通信ネットワーク及びその利用に関する研究開発

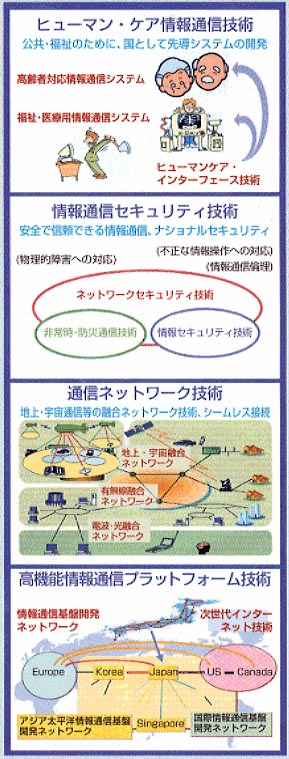

ヒューマン・ケア情報通信技術、情報通信セキュリティ技術、通信ネットワーク技術、高機能情報通信プラットフォーム技術(2) 周波数資源の開拓に関する研究開発

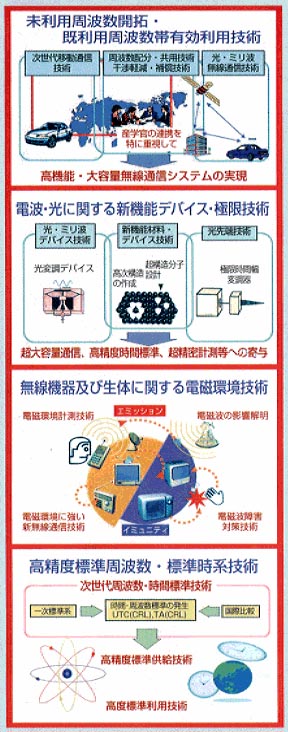

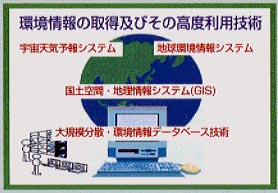

未利用周波数帯の開拓及び既利用周波数帯の有効利用技術、電波・光に関する新機能デバイス・極限技術、無線機器及び生体に関する電磁環境技術、高精度標準周波数・標準時系技術(3) 環境計測及び環境情報の高度利用に関する研究開発

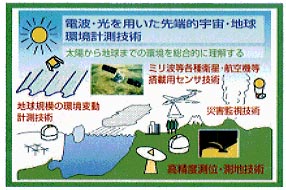

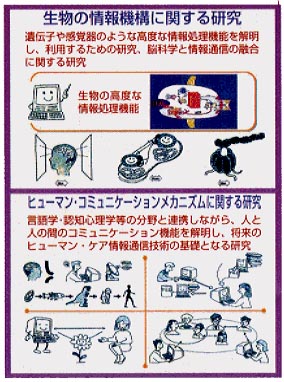

電波・光を用いた先端的宇宙・地球環境計測技術、環境情報の取得及びその高度利用技術(4) 人間・生物情報機能に学ぶ情報通信の研究開発

生物の情報機構に関する研究、ヒューマン・コミュニケーションメカニズムに関する研究

今後、CRLは、情報通信の分野における中核的研究機関となることを目標に、国際的な視野に立って、より一層開放的な研究所をめざすことになります。このため、研究所組織と運営システムを改革していくことについて、委員会からは以下のような方針が提案されました。

- より一層厳正な評価を行い、国民にとってより存在価値の高い研究所をめざす。

- 学術やその他社会への貢献を積極的に評価し、処遇等へのフィードバックを行うことにより、更なる研究開発へのインセンティブを高める。

- 研究者の任期付き任用制度の積極的導入、外部コントラクタ等の活用による研究支援者の十分な確保により、国内外の研究者にとって魅力ある組織を作る。

- CRL独自のポストドクトラルフェロー制度の創設を図る等、若手研究者の発掘・確保、育成、支援により一層努める。

- 国民に対する情報公開及び交流を積極的に推進する。

- 理工学分野だけでなく、人文・社会学等を含む広範な学問分野との連携を更に推進する。

- 応用実証プログラム等を民間等と連携して推進する。

- 外国に研究施設等を所有し、優秀な人材と新鮮な研究環境を確保していくことも検討する。 また、今後クリアすべき制度上の問題として、以下のものが挙げられています。

- 研究所長の裁量権をより一層確保し、組織・要員に関して更に弾力的な運用を図る。

- マルチファンディングや、産学官との間の研究委託及び受託等が可能となる制度を導入する。

- 予算の弾力的運用を可能にする。

- 大型プロジェクトの評価のために人文・社会科学の専門家や必要に応じて一般市民を交えた体制を創る。

最後に、必要な組織体制の拡充整備について以下のように述べられています。

(1) 情報通信の中核的研究機関の将来像

21世紀の未来を担う情報通信技術の分野で我が国が最先端を維持し、世界的な競争時代に勝ち抜くには、戦略的な研究所作りと重点的な予算配分が不可欠である。すなわち、制度・運用面で抜本的な改革を図り、分散している我が国の人的・財源的研究資源を集中し、創造的で競争的な研究組織を作るべきである。(2) 当面の規模

上述の情報通信に関する中核的研究機関の将来像に対して、そこに行き着くまでに、実際の実現可能な筋道を考えておく必要がある。その場合、重要な研究テーマをある程度のレベルで実行するためには、将来像の半分程度の規模の要員、予算をめざすのが当面妥当であろう。

当面(約5年後:2003年頃)の組織体制

研究者 :600人(定員外の研究者300人を含む)

研究支援者:200人(主に外部契約)

事務部門 :100人

予算 :200億円(経常研究費)

200億円(特別プロジェクト研究費)

将来(約10年後:2008年頃)の組織体制

研究者 :1000人(定員外の研究者を含む)

研究支援者:400人(主に外部契約)

事務部門 :100人

予算 :400億円(経常研究費)

600億円(特別プロジェクト研究費)

エピローグ

外部評価委員会の助言に基づいて、少数の外部専門家・有識者による「CRLビジョン21」委員会が設置されました。安田委員長を始めとする、池上、岩野、餌取、竹内、畚野各委員に1年間ご議論頂いた成果は委員会報告書にあるとおりですが、実は、委員会席上での様々なご発言の中からも得るところが沢山あります。ありがとうございます。事務局の不手際により、委員の皆様の集合写真を撮影し損ねたため、友人の拝御礼による似顔絵をご紹介します。この皆様は、正式にではありませんが、外国の研究所にはよく設置されていて、場合によっては所長よりも権限のある、いわゆる当研究所の初代Boardとでもお呼びすべき皆様です。

左から竹内委員、池上委員、安田委員、餌取委員、岩野委員、畚野委員

冒頭でも述べましたように、今、国の研究所はより良い方向に変革すべき状況にあります。ところが、昨年末にまとめられた行政改革会議の最終報告では、行政機関に関する議論に注目が集まり、わが国の将来を背負って立つ科学技術政策については、十分な論議がなされなかったのではないでしょうか。人文・社会・自然科学を総合した研究開発の戦略を決めるために創設される総合科学技術会議が、どれほどの見識を持ち、科学技術に関する予算や人材の配置に関してどの程度の力を発揮できるのか。また、国研について、省庁の壁を超えた統廃合と併行して、中核的な研究機関を育成し、同時に、独立行政法人化すべく、具体的な検討を進めるとありましたが、実際にはどのようにするのか。そもそも独立行政法人とは何か等、科学技術創造立国への筋道は一向に見えていません。 様々な科学技術の中で、特に情報通信分野の研究開発は、地球温暖化等の地球規模の環境問題から、在宅医療の充実による高齢者が安心して暮らせる社会の実現等、身近な生活の向上にとっても重要な役割を果たします。

わが国の情報通信分野の研究開発で最も大きな部分を、3000名以上の研究者を擁するNTTの研究所が担い、年間3000億円以上の投資により、これまでわが国の技術レベルを高めてきました。一方、国レベルでは当所が唯一の研究所ですが、その規模はNTTの十分の一にすぎません。今後NTTが分割され営利企業の性格を強める中で、情報通信の研究、特に次世代を担う基礎的、公共的研究開発をどのように推進するかについて、十分に議論しなければなりません。

米国等が、次世代の科学技術の中で、情報通信分野を重点のひとつとしていることを考慮し、また、世界に先駆けて高齢化社会へと突き進んでいるわが国にとって、より高度な情報通信技術が必要であることを考えると、国を代表して戦略的に情報通信に関する研究開発を推進する中核的研究機関の設立が必要でしょう。この研究機関には、基礎的研究のみならず、産学官を巻き込んだ大型の国際共同プロジェクトなどがより一層求められます。また、さまざまな研究開発を効率的に進めるためにも、民間に比較して相当な規模の組織と予算が必要と考えられます。もちろん、これからの研究開発には、科学技術ばかりでなく、社会科学等様々な専門領域が連携し、研究者と市民が分野を超えて連携できるような研究システムも必要です。また、開発による悪影響等を評価するテクノロジ・アセスメントも欠かすことはできません。そのような総合的な研究開発を安定的・継続的に進める場として、情報通信に関する、世界に誇りうる日本の中核的研究機関の設立が必要なのです。