オゾン層と受動的リモートセンシング

有賀 規

はじめに

「レーダの原理を使わなくても、自然光の測定に

よって距離の分解能が得られる」と、他のグループ

の者が主張していた。今から20年近くも前、筆者が

大学院在学中のことである。しかし、筆者はレーザ・

レーダの研究に着手したばかりで、「パルス又は適

当に変調した電磁波を送信し、その往復時間の違い

によって距離の分解が可能」という考え方で頭が固

まっており、あまり耳をかそうとしなかった。

彼等の主張を理解したのはそれから何年も過ぎて

当所へ入所した年である。新しく研究テーマを探し

ている際、自然光でも距離分解が可能なことに気付

き感激したのを覚えている。いわゆる受動的リモー

トセンシングの中でも、特殊な技法:Inversion(逆

変換)によって距離の分解能が得られるというわけ

である。現在、リモートセンシングでのInversion

は多くの方面で用いられているが、最も見事に実用

化されているものの一つがオゾン層の観測への応用

である。ここでは、オゾン層の観測法を紹介しなが

らInversionについて述べる。

オゾン層について

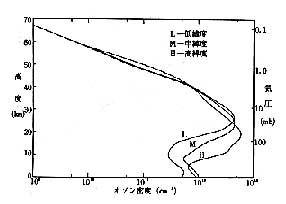

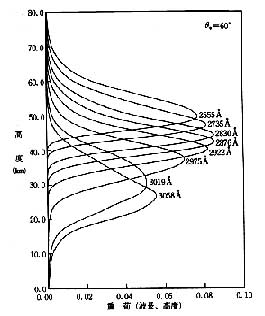

地球の大気中、上層約25㎞付近に密度のピークを

もち、成層圏を中心に層を形成してオゾン分子が

存在している(図1)。酸素分子O2が太陽の紫外線

によって解離してO原子ができ、O2と結合してO3

(オゾン)分子が生成される。オゾンは地球大気の

微小成分の一つであり、密度はピークの高度でも約

5×10^-12/㎝^3(地上の大気密度は約2.5×10^19/㎝^3)

と少ない。しかしO3分子の紫外線の吸収断面積は著

しく大きい。例えば最も吸収の強いハートレー帯の

中心(波長~0.25μm)での透過率は実にexp(-100)

となり、光は完全に遮断されてしまう。した

がって、地球上の生物に有害な太陽紫外線を遮断し

て生物を保護するという、大きな役割を果たしてい

ることになる。ただ、吸収の大きい約0.3μm以下の

波長の太陽紫外線は地表に到達しないが、0.3μm以

上の波長の光は地表に到達する。紫外線は大気汚染

物質と反応しやすいだけでなく、生物の細胞とも反応

しやすい性質をもっており、光化学スモッグやガン

の原因となる。そこで、オゾンの増減によって地表に

到達する太陽紫外線の量が変化するので、もし人工

的な原因によるオゾンの減少(例えばフロンガスに

よるオゾン層の破壊)が起これば大変なことであり、

米国を中心にオゾン層の観測は世界的に重要視され

ている。この外、紫外線の吸収によって地球大気は

暖められるので、地球全体の熱収支にとってもオゾ

ン層は非常に重要であることを忘れてはならない。

図1 オゾン分子の垂直分布の例

一昨年ごろ、南極周辺でオゾンの量が著しく減少

している現象(“オゾンホール”と呼ばれている)

が地上観測データから判明し、Nimbus衛星データ

でもこれが確認され、再びセンセーションを巻き起

している。南極では、早春(9~10月)にオゾンの

全量が約40%くらい減少すること、更に1979年から

1985年までに南極周辺の早春でのオゾンの量が20~

40%減少してきていることが発見されたのである

(詳細は1986年Nature 8月号を参照)。この原因が

人工的なものか、自然発生的なものかで議論を呼ん

でおり、今後ますます観測が盛んになることが予測

される。

Inversion(逆変換)

受動的なリモートセンシングでいかにして距離の

分解が可能かを次に述べる。オゾン層の場合にはそ

の垂直分布を求めることに相当するので、例として

取りあげて、一般的なInversionの原理について

説明する。

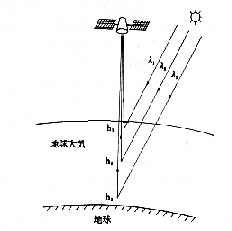

図2には、太陽の紫外線が地球大気で散乱(反

射)されて宇宙空間に放射される様子が示されてい

る。この光を衛星上で検出してオゾンの垂直分布を

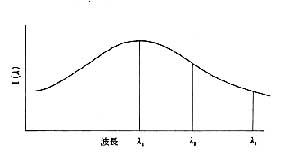

求める。オゾン分子の吸収帯の波長域の光に注目

し、簡単にするために三つの波長を考える(図3)。

吸収の大きい波長(λ1)の光はオゾン分子に多く

吸収されるので地球大気の中へ深く入ることができ

ず、上層で反射される。吸収のより小さい波長

(λ2)はもっと下で反射され、また、吸収の最も小

さい波長(λ3)の光はオゾン分子に余り吸収され

ることなく大気中深く入って下層大気から反射され

る。したがって、λ1は上層、λ2は中層、λ3は下

層の情報を含んでいることになり、波長λ1、λ2、

λ3での光の強度を求める(分光観測を行う)こと

によって高度h1、h2、h3、でのオゾンの密度n(h1)、

n(h2)、n(h3)を求めることができる。実際には

もっと多くの波長を用いる。

図2 太陽紫外線が地球大気により反射される様子

図3 オゾン分子の吸収スペクトルと波長選択の概念

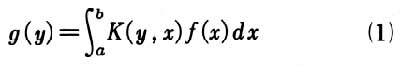

いま高度工におけるオゾンの密度をf(x)とし、波

長yでの太陽紫外線の反射光強度をg(y)とすると、

と積分方程式で表すことができる。Kは核であり、

Inversionを行う場合の重荷関数になる。オゾン密

度推定のInversionに限らず、一般の場合も(1)式

のように表される。(1)式はFredholmの第1種の積

分方程式である。特別の場合には

とLaplace変換の型になる。良く知られたFourier

変換の型は

であり、解は安定であるのに対して、(1)、(2)の場合、

解は不安定となるので種々の解法(アルゴリズム)

が提案されている(筆者がオゾン垂直分布を求める

ために過去に提案した方法もその一つである。)。g

=Afを解いてf=A^-1 gとして解を求めるが、gは

観測値であるゆえ誤差を含んでいるので、解を安定

にするため種々の技法が用いられる。

米国のNimbus衛星で用いられている波長と、重

荷関数の例を図4に示した。吸収の大きい短波長で

は上層に、吸収の小さい長波長では下層に各々重み

があり、重みのある領域のオゾンの分布を決定でき

るので、結果として垂直分布が求められるという原

理である。ここではオゾン層の垂直分布を推定する

方法を例として述べたが、Inversionはこの外、赤外

の15μm帯の波長(CO2の吸収帯)を用いた気温や水

蒸気量の垂直分布の推定等数多く用いられている。

図4 Nimbus衛星で用いられている

波長での重荷関数の例

オゾン層の観測法

宇宙からのオゾン層の垂直分布の観測法としては

上述のような太陽紫外線の地球大気からの反射(B

UV:Backscattered Ultra-Violet)を利用する

ものが最も精度も良く、高度25~55㎞の領域のオゾ

ン分布が求められるので衛星観測として実用化され

ている。赤外波長9.6μmのオゾンの吸収帯で地球大

気の熱放射を測定して、求める方法もある。1980年

代になって、米国のSAGE衛星ではSolar Occultation

法により、0.6μmのオゾン分子の吸収帯

で太陽光の吸収を測定してオゾンの分布が求められ

るようになった。垂直の距離分解能はBUV法よ

り良いが、太陽が水平に近い時しかデータが取れな

いのが欠点である。

地上からの観測法としてはUmkehl法(太陽の紫

外線の吸収量を太陽仰角を変えて測定することに

よって分布が推定できる。)があるが、精度はあまり

良くない。ミリ波領域で、110GHz帯でのオゾン分子

の吸収や101GHz帯での放出(いずれも回転エネルギ

ーバンド)強度を分光測定し、Inversionによりオ

ゾン層の垂直分布を求める方法もある。80㎞程度の

高高度までの分布の推定が可能という長所をもって

いるが、高精度は期待できない。一方、能動的な方

法としてレーザ・レーダを用いる方法がある。エキ

シマレーザや色素レーザを用いて紫外の波長で下部

成層圏や対流圏のオゾン分布が求められている。将

来は衛星観測に発展する可能性もある。

おわりに

受動的なリモートセンシングでもInversionの

技術によって距離の分解ができることを、オゾン分

子の垂直分布の測定を例としてあげながら述べてき

た。この手法が普及したのは、計算機の発展による

ところが大きい。マイクロ波レーダやレーザ・レー

ダの技術が発展し、今後衛星観測への利用も実用化

へと発展していくものと思われる。こうした能動的

な方法は、距離分解能も良く優れた長所をもってお

り、宇宙での利用価値が高まるであろう。しかし、

受動的なリモートセンシングの方法も、依然として

利用価値が衰えないように思われる。それは、装置

が簡単でコンパクトであること、及び静止軌道衛星

から地球の定常観測(能動的な方法ではほとんど不

可能)にも利用できるからである。

(電波応用部 光計測研究室長)

南極大陸紀行

浦塚 清峰

はじめに

第27次南極観測隊に当所としてははじめて、雪氷

・地学部門で越冬した。主な仕事は、電波によるり

モートセンシングの立場から、海氷計測センサとし

てのステップ周波数レーダ開発と大陸氷の氷厚を測

るアイスレーダ観測である。氷厚観測のため、約

1170㎞の南極大陸旅行にも参加した。当所出身の隊

員による南極内陸部への長期旅行ははじめてである。

雪氷部門観測と当所の役割

南極大陸はその面積の95%、約1400万㎞^2が雪と

氷に覆われており、このため『白い大陸』とも呼ば

れている。この氷の厚さは平均で2000m、厚いとこ

ろでは4000mにも達する。もとは降雪が堆積してで

きたもので、氷の下の地形の高いところから海岸に

向かってゆっくりとながれて、ゆくゆくは氷山とな

り海に浮かぶ。したがって、氷の成分を調べること

により古気候や地球大気の大循環、気候変動を知る

手がかりとなる。さらに、大陸周辺には海氷があり、

夏季でも35万㎞^2、冬季には2000万㎞^2にも達する。

雪氷部門の研究テーマは、氷の流れ、内部構造、古

気候の推定などであるが、氷の厚さひいては氷の下

の基盤地形や内部構造を知る手だてとして、電波セ

ンサは有力である。当所からは、電波による雪氷の

リモートセンシングという分野で、国立極地研究所

と共同研究を昭和60年度から行っている。第27次隊

では航空機搭載のアイスレーダ観測、及びステップ

周波数レーダによる海氷計測の実験を行った。アイ

スレーダ観測は、雪上車搭載のものが第10次隊よ

り、航空機搭載のものが20次隊より実施されてきて

いるが、いずれも観測点が点在しているか昭和基地

周辺に限られていた。第27次隊では、航空機支援に

よる地上隊を、雪氷観測の旅行隊8名とは別に組織

し、観測領域を飛躍的に広げた。航空機支援隊は4

名で、筆者もアイスレーダ観測のため参加した。

昭和基地出発-'86年10月12日

10月12日、みずほ基地に向けて出発した。前々日

に大量の降雪を伴うブリザードに見舞われ2日遅れ

ての出発となった。また、この日は、みずほ基地が

10年間の有人越冬観測を休止して無人となった日で

もある。出発早々、軟雪とゆるんだ海氷(シャー

ベットアイス)につかまる。大陸の玄関口である

「とっつき岬」は、急勾配で軟雪のためソリが引け

ない。7台のソリを2台ずつピストン輸送して、

やっと内陸ルートの起点S16に到着した。結局、

この日はここでキャンプイン、この先の燃料を心配

しながらも、出発の祝杯を交わした。翌朝、6時に

起きて8時過ぎにスタート、軟雪で雪上車1台では

ソリ7台は引けないため、S16(Sルート16番目

の地点)に保管している雪上車も加え、合計3台を

使って進んだ。内陸での旅行は、磁方位と距離の記

されたルート方位表を手懸かりに、約1㎞おきに立

てられたルート旗を探しながら進む。以前に通った

車のシュプールも手がかりになる。S16からみずほ

基地までのルートは、10日ほど前に別のパーティが

通ったはずであったが、これも大雪のため、旗竿近

くのドラムカンも3分の2まで埋まっている有様で

ある。そのうち地吹雪がひどくなってきて視程が悪

化。結局、夜9時過ぎまで走り50㎞くらい進んだ。

これから夕食である。食事は、4人のメンバーが1

日交代で作る。材料は、1食4人分のパックに入っ

ている。これは、昭和基地で、調理担当隊員の手を

わずらわして作ったものである。ホロのかぶったソ

リ内で調理し、そこが食堂となる。夕食ができるま

でに、半波長ダイポールを張って昭和基地と交信す

る4MHzでコールして、だめなときは3MHzに切り

換える。現状報告をしたあと私用電報のやり取りを

するが、内陸に出ていれば日本からの電報がコン

ディション次第で、1週間ほど遅れることは、めず

らしい事ではない。夕食はなんといっても楽しいひ

とときである。解凍し過ぎて熱くなったビールを外

で冷やして乾杯しながらの食事は、味付けがどんな

に未熟であってもうまいものである。12時過ぎ、各

自雪上車の寝袋に戻ったあと、翌朝のための水作り

(雪を解かして保温箱に入れる。朝は火を起こすの

が大変だからできるだけ手間を少なくしておく。)、

火の始末をして食事当番が眠りにつく。こんな調子

で進みながら、みずほ基地までのルートの途中で、

昭和基地に向うパーティと交流し、S16からの雪上

車を引き渡した。みずほ基地に到着したのは、出発

してから5日後の10月17日、気温-39.6℃で最後の

オーロラの光った夜だった。

みずほ、やまとからあすかへ

みずほ基地で燃料補給、車両整備を終え20日、や

まと山脈南部の航空拠点に向け出発した。やまと山

脈までのルートは、サッスツルギが延々と続く。

サッスツルギというのは、風によって形作られた雪面

の凸凹で、大きなものになると2~3mにも達する

ものがあり、また抽象的な彫刻のようなものもあ

る。この時期の雪面は非常に固く、蹴とばすと金属

的な音がする。無理して走ると車体を壊しかねない

ので、ゆっくりと進みながら、28日にやまと航空拠

点に到着した。着くやいなや滑走路を設定し、航空

機管制に用いるVHF方探のアンテナを立て、テン

トを張り終え、航空機の到着を待つばかりとなった。

翌朝昭和基地をピラタス、セスナの両機が飛び立ち

約2時間後、無事到着した。遅い昼食をとってすぐ

アイスレーダ観測を行った。拠点帰投は22時を過ぎ

ていたが、もうすでに日は23時近くならないと沈ま

なかった。その後天候が悪化し、残り3フライトの

観測を終えて飛行機を昭和基地に帰すまで、18日間

停滞した。基地から持ってきた小説も読み尽し、ふ

りかけの成分表まで目をとおすこともあった。その

間気温は次第に上昇し、最高-17℃くらいになり

『暖かく』感じられるほどになった。

みずほ基地にて(気温-39.6℃)

11月17日、こんどは、あすか観測拠点に向けて出

発した。昭和基地-みずほ基地間が約290㎞、みず

ほ基地-やまと拠点間が約360㎞、そしてやまと拠

点からあすか拠点までが約520㎞の道のりであり、あ

と半分という意識で出発した。やまと山脈を離れて

すぐ、氷が大きくえぐれた形(スクープ地形)のわき

を通る。ここには、クレバスが多数あり要注意だ。

車から降りるときも、足元がしっかりしていること

を確認するまでは、手すりから手を離さない。2日

ほど行くと、ベルジカ山脈とスフィンクスと呼ばれ

るヌナターク(山)が見えはじめ、さらにそれを越

えると、あすか拠点のあるセールロンダーネ山地

が頭を見せ始めた。このころになると天気もよく、

太陽もほとんど沈まなくなり、気温も高くなった。

車内では暑くて、ほとんど裸同然で運転していた。

セールロンダーネ山地に近づくと、標高差約

1000mの急な坂で、しかも裸氷帯を下らなければな

らない。連結した7台のソリの前後に雪上車をつな

ぎ(南極の用語で『列車』と呼ぶ)、前後が同一速

度になるように配慮しゆっくり下った。11月28日、

ついに、あすか拠点に着いた。ほぼ1年前に建て

た発電棟は、もう半分くらい雪に埋まっていた。

ここで再び飛行機を呼び、13フライトの観測を行

い、そして、やってきたしらせ乗組員と第28次観測

隊を迎えた。

内陸旅行、極地での観測飛行110時間と貴重な経

験をさせていただきました。この機会を与えて下さ

り、応援して下さいました所内外の関係各位に厚く

お礼申しあげます。

(電波応用部 電波計測研究室 技官)

南極越冬記

電磁圏伝搬研究室 菊池 崇

電磁圏伝搬研究室 鈴本 晃

電波計測研究室 浦塚 清峰

昭和基地の生活は設備、食事などの点で国内とあ まり変わりなく快適であった。電気、機械、車両、 調理、医療の専門家がいた、大きな事故もなく越冬 は順調であった。国内と異なる点はすべてを30名足 らず(みずほ基地では4~8名)の人間が行うこと である。観測の仕事以外に、建物建設、維持管理、 清掃、観測支援その他諸々の仕事がある。国内では まず操作することのない雪上車、ダンプカー、大型 トラック、ブルドーザなどを素人が運転するのだか ら危険極まりないように見えるが、実際は慎重に行 うために人身事故は皆無であった。月に一度火災訓 練を行ったが、日ごろ運動不足の体にむち打って消 火器を担いで走るのは大変であった。長い越冬生活 を円滑にするために各種レクリェーションが行われ た。ソフトボール、卓球、マージャン、ビリヤー ド、ソーメン流し、釣り、誕生会など。なかでも冬 至に行われるミッドウインタ祭は最大のもので、洋 食のフルコース、カラオケ、映画、運動会、演芸 会、模擬店と全隊員一丸となって観測以上の力の入 れようであった。最後に支援や助言を頂いた各方面 の方々に謝意を表します。

基地発足30周年記念

実時間合成原子時による日本標準時の発生

相田 政則

はじめに

郵政省設置法は、郵政省の所掌業務の一つとして

『周波数標準値を定め、標準電波を発射し、標準時

を通報すること』と定めている。これに基づき電波

研究所ではセシウム原子時計によって周波数及び時

間の標準を決定し、これを積算して標準時を発生・

維持するとともに、標準電波で直接もしくは、放送

・電話等を介して利用者に供給している。

これら周波数・時刻の標準は1967年の国際度量衡

総会(CGPM)で定義された『秒』、すなわち

『秒はセシウム133原子の基底状態の二つの超微細準

位の間の遷移に対応する放射の9,192,631,770周

期の継続時間である』に従っている。

また、原子時の中で世界的に最も一様でかつ確度

の高い時系は、当所を含む世界各国の二十数機関で

保有する百数十台の商用セシウム原子時計の相互比

較データと、確かさを評価できる大形の一次標準器

による較正を用いて、国際度量衡局(BIPM)が

決定している国際原子時(TAI)である。

一方、私たちが日常使っている時刻は、周波数と

時間間隔はTAIと同様であるが、1秒ステップ調

整を行い、地球自転に近似させた時系で、協定世界

時(UTC)と呼ばれるものである。

協定世界時 UTC(RRL)の発生

これまで、当所で定める日本標準時のもとになる

“協定世界時UTC(RRL)”は、保有するセシウ

ム原子時計の中から周波数の絶対値がTAIに近

く、かつ安定度の良い時計を選んで発生する主時計

方式と呼ばれる方法によっていた。

また、周波数・時刻の確度と安定度をより高める

ため、複数のセシウム原子時計の相互比較データか

ら決定される平均原子時のアルゴリズムについても

研究が進められ、当所独自の荷重平均による方法が

開発された。これによって、1978年から1か月ごと

に“平均原子時TA(RRL)”を決定し、公表を始

めた。現在までのTAIとTA(RRL)との比較

では、周波数・安定度ともに良好な結果が得られて

いる。

一方、セシウム原子時計の台数が増えるにつれ、

主時計方式は、1台のセシウム原子時計の動きがそ

のままUTC(RRL)の変動となるばかりでな

く、他の時計の特性が生かされない等の欠点が目立

つようになった。このため、当所では平均原子時と

同様なアルゴリズムによって得られた時刻を計算上

の値としてのみでなく、実在する信号として発生す

る方法を開発した。この方法によって発生された時

刻を“実時間合成原子時(Real Time Atomic-time

:RTA)”と呼ぶことにした。試験運用の結果か

ら、計算上の時刻に対してRTAを±10ns以内に制

御できること、RTAの安定度は、TAIを基準に

して平均化区間10日で2.3×10^-14となり主時計方式

に比べ約2倍改善されること等が明らかになった。

以上の成果を踏まえ、RTA方式は、ハード・ソ

フトウェアの整備、試験運用を経て、1987年7月1

日から従来の主時計方式に代わる新しいUTC(R

RL)発生システムとして順調に稼働している。

協定世界時 UTC(RRL)の運用

今後は、RTAシステムの特徴を生かし、UTC

(RRL)をTAIに対して時刻で±1.0μs以内、周

波数偏差で±1.0×10^-13以内とすることを目標とし、

より一様性に優れた時刻・周波数の設定・維持・供

給を行う予定である。

さらに今後、セシウム原子時計群の安定的な運用

はもとより、一次標準器による較正によって、確度

を高めることが重要であり、このための着実な開発

・整備が望まれる。

(標準測定部 周波数標準課 技官)

外 国 出 張

ETS-Ⅴに関する周波数調整会議

今年8月に打ち上げ予定のETS-Ⅴは、インマル サット及びソビエト等の衛星(予定を含む)と使用周波 数帯が重複している。そのためインマルサット条約、イ ンテルサット条約及び国際電気通信条約に基づく調整を 非公式会議や文書により行っていた。衛星の打ち上げを 間近に控えた昭和62年4月4日から12日にかけてはイン マルサット、ESA、フランス主官庁との調整のためロン ドン、パリに(周波数課飯田補佐に同行)、また、5月17 日から25日にかけてはソビエト主官庁との調整のためモ スクワに(電気通信局箱石調査官に同行)出張した。イ ンマルサット系の衛星との調整については互いに運用計 画上の調整を行うことで合意がとれ、また、インテルサッ トに対しても、移動体衛星通信用の周波数については実 質的に調整が完了した。主にボルナ衛星に関するソビエ トとの調整では、一部を除き調整が取れず互いの主張を 併記した議事録を作成したのみで、今後に問題を残した。

(宇宙通信部 移動体通信研究室長 小坂克彦)

ICC'81に参加して

昭和62年6月7日から10日にかけて米国ワシントン州 シアトルにて開催されたICC'87(International Conference on Communications)に出席し、EMSS実 験に使うメッセージ通信用携帯地球局についての講演を 行った。この会議は、IEEEコミュニケーションソサ エティが主催して毎年開催されるもので、通信関係では 最も良く知られた国際会議であり、当所からも毎回参加 している。

日本人の参加が多く、特にNTTからは当事者に聞い ても何人来ているかわからない程(多分20~30人くら い)で、メーカーの人も聴講だけの気楽な立場の人が多 数いた。それに対し、当所からの参加は1人だけで、他 の人から驚かれる程に少ないようである。この種の会議 は、各機関がどの様な研究をやっているかを広く紹介す るのと、関連研究者同志が顔を合わせて知り合う意義が 強いので、当所からも、もっと多数の人が何回も行ける ようにすることが必要だと強く感じた。

(鹿島支所 第二宇宙通信研究室 主任研究官 長谷良裕)

画像符号化シンポジウム(PCS87)

6月9日から3日間、スウェーデンの首都ストックホ ルムにおいて、画像の符号化に関連する唯一の国際会議 として発展してきた画像符号化シンポジウム(PCS87) が開催された。北欧のベニスと呼ばれるストックホルム の6月は、1日のうち夜が3時間ほどしかなく、人々が 1年中で最も活気あふれる時期である。シンポジウムは 王立工科大学に世界各国から二百余名を集めて開かれ、 テレビ会議等を目標においた64kbpsの動画符号化システ ムと、画像を分析した後符号化するセグメンテーション と呼ばれる分野の発表が活発に行われていた。当研究室 の「輪郭線抽出符号化方式(BAC)」もセグメンテーシ ョンのセッションで発表し、網膜モデルを用いた手法と 符号化効率において高い関心を集めた。国内では関連し た研究を行っている機関がなくほとんどできなかった情 報交換も行うことができ、大変実りが多かった。

(通信技術部 信号処理研究室 技官 町澤朗彦)

欧州におけるディジタル陸上移動通信の動向

昭和62年6月7日から19日の約2週間、世界で最も積 極的に取り組んでいる次世代用ディジタル欧州自動車電 話を中心に、その開発動向を調査する目的で、スウェー デン、西独、仏国、英国の4か国6機関を訪問する機会 を得た。

特に強い印象は、各国の独自性が強い欧州が、初めて 統一規格をもつ新自動車電話方式を制定し、欧州の単一 ネットワークを構築するために官民が協力して研究・開 発に努力している点である。しかも、音声ばかりでなく データ、ファックス、コンピュータアクセス等の結果の 需要を予測して、900MHz帯で約300kHz間隔の狭帯域T RMA方式を採用し、適応等価、誤り訂正等に最新技法 を取り入れ、パケット伝送で行うことをねらっている。 基本的仕様は終了し、4年後には商用化を開始する計画 で着々と進行中である。

我が国も官民の力を合わせ、1~3GHzの新陸上移動 通信方式の一層の推進が重要であることを痛感した次第 である。

(総合通信部長 角川靖夫)

1981IEEEアンテナ伝搬国際

シンポジウム(AP-S)に出席して

標記シンポジウムが昭和62年6月15日から19日まで、 米国バージニア州ブラックスバーグ市のバージニア工科 大学で開催された。一般講演は11会場並列で運営され、 論文数はURSIとのジョイントセッションを含めると 約370件であった。筆者は「近傍界走査技術」のセッ ションで平面近傍界走査を用いた反射鏡の面精度測定に ついて発表を行った。反射鏡面の測定に関する報告は筆 者を含めて3件あり、特にJPLのRahmat-Samiiが 中心となって実用化に力を入れているようであった。彼 と意見の交換ができたことは大変有意義であった。

また、一般講演における準ミリ波帯の衛星搭載用フェ ーズドアレーの概念、光ビーム形成回路等の光技術の導 入に関するセッション特別講演におけるアレーアンテナ のインテリジェント化に関する概念等の発表を聞き、今 後は、より高い周波数を用いた小型・多機能フェーズド アレーが重要な研究課題になると感じた。

(通信技術部 通信装置研究室 研究官 中條 渉)

ヨーロッパにおける宇宙開発の動向

昭和62年6月7日から1か月間、欧州宇宙技術センタ ー(ESTEC)、欧州宇宙運用センター(ESOC)、 フランス・ツールーズ宇宙センター(CNES)、フラ ンス国立通信/科学研究センター、スウェーデン宇宙公 社、ラザフォード・アップルトン研究所、ブラッドフォ ード大学、ブレーメン大学及びその関連機関を訪問し た。主要な点は次のとおりである。

a. 宇宙光通信技術分野においては、将来の衛星間通信 の主力として、技術開発を積極的に進めており、ESA、 CNES、MATRA社が中心になっている。

b. 現在の気象、大気、陸域、海域を含むリモートセン シングの研究は科学・応用分野ともにESAが主導権 を握って精力的に進めている。

c. 地味な研究であるが、より精密で複雑な衛星の軌道 及び姿勢決定のフライト・ダイナミックスの研究、宇 宙監視の調査研究が行われている。

(電波応用部長 宮崎 茂)

短 信

研究成果の管理について五研会開催

62年前期の五研会(電波研究所、通産省電子技術総合 研究所、日本電信電話株式会社研究開発本部、日本放送 協会放送技術研究所、国際電信電話株式会社研究所) が、6月11日、幹事機関である日本放送協会の放送セン ター会議室において開催された。

会議には、五研究機関の所長、本部長等構成メンバー 15名が出席した。

今回の会議は、「研究管理及び技術ノウハウ等の取り 扱い」を議題として、研究成果の評価及び共同研究の成 果と活用、特許のあっせん、学会発表等に対する方策と 対処について、どのように研究業務の内容を広く社会に 還元を図っているか、それぞれの研究機関の現状並び に施策、方針について、意見の交換を行った。

また会議終了後には、参加者全員が同センターの施設 見学を行った。