| 未来通信時代が求めるもの |

| 来るべきボーダレス社会、ユビキタス社会に適応した情報通信技術が発達する中で、プラスチック製の通信用デバイスの研究開発が活発化しています。光通信が家庭内へも届き、また、電化製品や携帯用電子機器の光利用技術の開発を背景とし、プラスチックはフレキシブルなデバイス材料として、安価、かつ大量生産への対応が可能な新材料として期待が高まっています。近年のプラスチック利用技術は、単に光を導くための利用だけでなく、より高精度な微細構造を持ち、また高機能な光・電子特性を持ったデバイス開発へと進展しています。携帯性に富み、どこででも必要な情報を取得したいというニーズでは、軽量かつ薄型、フレキシブルで高機能、低消費電力といったデバイスの機能条件が求められます。さらに、よりシームレスに人が情報通信サービスを受けられるデバイス技術では、人への低負荷、環境性、超省エネルギーへの課題にも取り組んでいく必要があります。こうした要求に応えることができるのが分子デバイス技術と考えています。本稿では、NICTが進めている高機能光材料技術と光デバイスを目指したテクノロジーについて紹介します。

|

| ナノ世界の技術が未来を拓く |

|

| 図1:高分子素子の作製装置。簡便な装置設備で100ナノメートルスケールの高精度な高分子素子の作製が可能。 |

プラスチックは時代とともに先端材料として生まれ変わり、軽さ、強さ、しなやかさを兼ね備え、さらに斬新なデザインによって様々な身の回りの製品へも普及し、まさにユビキタスな材料として浸透し始めています。「プラスチック」=「高分子」です。高性能な高分子の研究開発は、光る、電気を通す、記憶するといった、今までにはない新材料へと生まれ変わることを可能としてきました。このような高分子の特性を利用した応用として、フレキシブルディスプレイ、ホログラフィックメモリ、分子トランジスタなどの開発を挙げることができます。そして、これらの新しい特性は、情報通信技術においてモバイル用素子への応用、大容量のメモリ技術、低エネルギーで動作する情報処理などの領域で大いに期待されています。素子の特性を支配しているのが分子個々の光・電子機能であり、基礎的な分子材料の開発と光・電子機能を応用した素子技術は研究開発段階において、極めて重要な位置づけとなります。

NICTの基礎研究では、情報通信分野で役に立つ高分子デバイスの応用を目指し、分子構造の詳細まで踏み込んだ研究を進め、「デンドリマー」と呼ばれる高性能材料を生み出しました。本稿の今月のキーワードの図にも示したように、開発したデンドリマーは分子構造の中心部分に発光性の機能性分子が結合されています。直径が数ナノメートルスケールのデンドリマーの中にこの分子を囲い込むことによって、100%近い発光効率を達成することが可能となります。また、分子の機能性は多様で可視から近赤外域の光を制御することも可能です。 |

| 汎用的なヒューマンセンシングへ |

|

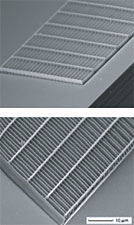

| 図2:作製した高分子レーザーの写真(下は拡大写真)。プラスチック基板などへの作製も可能であることから、センサー技術など広い応用が期待される。 |

このような高性能な光特性を持った新材料を生み出すことによって、情報通信分野への応用も拡がってきました。つまり、プラスチックを素材とした部品から、光を発生させる、変換する、信号処理することさえも可能となります。デンドリマーは、光デバイスを作製する上で重要な精密加工性にも大変優れています。しかも、非常に簡単な方法で高精度なデバイス構造を作ることができます。本研究開発では光(レーザー)照射を使った高分子の微細構造の作製技術の開発も同時に進めています。図1は、光学顕微鏡を利用したデバイス作製装置を示しており、簡便な実験設備にもかかわらず分子の光機能性を利用することによってデバイス構造の高精度化を達成しています。現在、100ナノメートルレベルの高分子細線で精密構造を持った素子の試作が可能です。この技術は、半導体のリソグラフィーで行われるクリンルーム内の多数の行程を必要とせず、簡便、かつ高精度な方法として広い応用範囲を持っていると言えます。

例えば、光回折格子などの代表的な光素子では、数100ナノメートルの高精度な周期構造が要求されますが、高分子を使ったフレキシブル素子への応用としても十分な加工精度を達成しています。図2は、デンドリマーを使って作製したプラスチックレーザー素子です。高分子細線を高密度に集積することで、デバイス特性を調整し可視から近赤外域の波長領域の光の発生・伝搬制御が可能な設計がなされています。また、分子の高機能センシング特性と高精度な素子構造技術を利用して、ヒューマンセンシングへの発展も踏まえた新しいセンサー応用の議論も開始しています。 |

| 暮らしに近づく分子利用デバイス技術 |

これまで言及したように分子と高性能な特性を利用したデバイス技術は、高い機能性、低コスト、超低消費電力と言ったユビキタス社会における技術的ニーズへの対応が可能であることの一端を紹介しました。今後は、人が情報通信サービスをより身近に受け取るためのソフトデバイス技術への貢献に加えて、情報通信の将来にわたる環境・省エネルギー問題に関する課題へも切り込み、分子利用デバイス技術の発展を目指します。

|

研究者:横山 士吉(よこやま しよし)

未来ICT研究センター ナノICTグループ グループリーダー

大学院終了後、1995年CRL(現NICT)採用、現在に至る。分子材料の非線形光学特性、発光素子、デバイス技術の研究に従事。2年前から水泳を始めたところ。年間150kmが目標。博士(工学) |

|

暮らしと技術

Q:プラスチック製の通信用デバイスの研究開発により電子機器等は今後どのような発展が考えられますか?

A:電気を流すプラスチックが発明され、金属電子材料に置き代わった電池、コンデンサー、帯電防止フィルムなどの開発が進められています。分子の鮮明な発光性を利用した表示素子や、柔軟性に富んだフレキシブル基板への集積が可能なトランジスタの開発も進められており、軽くて、持ち運びや

すく、かつ低消費電力といった特徴を持っているため、モバイル製品やユビキタスセンサへの応用が期待されています。また、プラスチック素子は加熱による鋳型形成やインクジェットプリント方式による大量生産が可能ということから、コスト面や環境面での利点も多いとされています。現在、高性能なプラスチック素子は私たちの身の回りの部品から、目に見えない細かい部品まで開発が進められています。

|

|

今月のキーワード【デンドリマー(dendrimer)】

| デンドリマーは、中心から放射状に規則的に分岐した構造を持つ巨大分子で、木の枝や珊瑚礁に似た形をもち、ギリシャ語で木の意味を持つ「dendron(デンドロン)」から命名されました。デンドリマーは、一般的な鎖状の高分子と異なり、次々と規則的に枝分かれを繰り返しながら放射状に広がり、樹木のような球形構造をとります。この特徴を利用して、デンドリマーはバイオや製薬の分野でも注目されています。この枝分かれの具合は、数学でいうフラクタル図形などと同じように「世代1」「世代2」といったように表され、世代ごとに合成が可能で構造の制御に関して非常に自由度が高いのも特徴の1つです。NICTが開発したデンドリマー(図)は、「光る」高分子としてプラスチック製の光源やレーザーなど先端技術への応用が可能となるばかりでなく、ナノテクノロジーを応用した光デバイス作製技術でも微細加工性に優れていることが明らかになりました。

|

デンドリマーの分子構造を示している。デンドリマーは直径が数ナノメートルの球状分子であり、中心部分には発光性の色素が1つ結合している。100%近い発光効率を示す。 |

|