| 人生の3分の1は睡眠 |

| 私たちは毎晩6〜8時間程度の睡眠をとります。よく言われるように、「人生の3分の1近くは睡眠」なのです。それでは睡眠は、「単なる休息の過程」にすぎないのでしょうか? どうもそうではない、睡眠中には睡眠前の覚醒時の行動と密接に関連した、ある脳活動が営まれているということが、近年の脳神経科学で明らかにされつつあります。それは、私たちが日中に記憶・学習した情報を、脳が睡眠中に自発的に再処理することにより、長期記憶として定着させる活動です。しかし、睡眠中の記憶・学習情報の再処理に関する研究は、ラットを用いた研究がほとんどで、ラットに比べて大脳皮質が非常に発達しているヒトでの研究は非常に少ないのが現状です。 |

| 脳波と機能的磁気共鳴画像の同時計測システムの開発 |

|

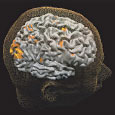

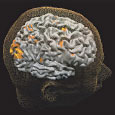

図1:fMRIによる計測例。ヒトの脳を右側から見て、黄色〜赤で着色された領域が眼球運動に伴って活動した脳部位。 |

NICTは、ヒトの脳が有する高度な情報処理機能を情報通信技術に活かすことを目的に、1993年に磁気共鳴画像装置(Magnetic

Resonance Imaging: MRI)を導入し、機能的磁気共鳴画像(functional Magnetic Resonance

Imaging: fMRI)によるヒトの脳機能の非侵襲的計測に関する研究を行ってきました。 fMRIは、1990年に小川誠二博士(現:小川脳機能研究所)により、その原理が発見され、血流の変化からヒトの脳の活動部位を非侵襲的に正確に計測する事ができる計測法です(図1)。

|

図2:ヒトの一晩の睡眠経過。

ヒトの睡眠は大きくレム睡眠(Rapid Eye Movement Sleep: REM Sleep)とノンレム睡眠(Non

Rapid Eye Movement Sleep: NREM Sleep)に分けられ、さらにノンレム睡眠は、睡眠の深さに応じて段階1、

2、 3、 4に分けられている。深いノンレム睡眠は睡眠前半に出現し、緑色で示したレム睡眠は睡眠後半に多く出現する。 |

しかしながらfMRIでは、被験者が興奮しているのか、リラックスしているのか、眠っているのかを直接知ることはできません。fMRIとは逆に、頭部に電極を装着してヒトの脳の神経活動を記録する脳波は、種々の制約から脳内の正確な活動部位を知ることは困難ですが、被験者が覚醒しているのか、眠っているのか、眠っているとしたらどの程度深い眠りなのかを容易に知ることができます(図2)。

したがって睡眠中の脳活動をfMRIで計測するためには、どうしても脳波を同時に計測する必要があります。通常の環境であれば脳波の計測は容易です。

しかしfMRIの撮像では、超伝導マグネットが発生する地磁気の数万倍という強い静磁場の中で局所的に磁場を傾斜させ、さらに磁場の傾斜を急速に反転させるとともに、数十〜百数十MHzの電磁波を被験者の頭部に照射します(図3)。

|

| 図3:MRI装置の構造を表した模式図とNICTのMRI装置の写真 |

|

| 図4:MRI装置の中の被験者から記録した脳波と心電図 |

これらの磁場の変動や強い静磁場・電磁波の影響で、脳波(数十マイクロボルト)には脳波の数十倍に達するノイズが混入してしまい(図4)、

脳波とfMRIを同時に計測することは非常に困難でした。

NICT未来ICT研究センター・CREST脳機能イメージングチームでは、2002年より脳波とfMRIの同時計測システムの開発に着手し、ハードウェア及びソフトウェアの改良を重ねて、

fMRIの撮像に伴う脳波上の ノイズを除去し、安定した脳波記録ができるようになりました。 さらに脳波とfMRIの同時計測に加えて、被験者の目の動きや身体の動きを赤外線カメラによって

記録するシステムが完成しています(図5)。

現在、このシステムを用いてヒトの睡眠中の記憶・学習情報の再処理に関連する脳活動を調べています。 |

|

| 図5:ノイズを除去した脳波・眼球運動・オトガイ筋(あごの筋肉)の筋電図(上)とMRI装置の中で眠っている被験者のビデオ画像(下)。眼球運動の振れは、レム睡眠中の眼の動きを示している。 |

|

| 夢は脳が作り出す究極のバーチャルリアリティ |

「睡眠中の脳活動が覚醒時の記憶・学習と関連しているにしても、通信の研究機関でなぜ睡眠の研究?」と思われるかもしれません。ヒトの睡眠は、睡眠中に眼が動くレム睡眠と眼が動かないノンレム睡眠に大別されます(図2)。そしてレム睡眠中は、頻繁に夢を見ます。レム睡眠の時間は年齢によって異なりますが、成人では睡眠全体の約4分の1から5分の1がレム睡眠です。人生全体の3分の1が睡眠だとすれば、私たちは人生の約12分の1から15分の1を費やして「夢を見ている」ということになります。でも、夢を見ている時には眼からの視覚情報はありません。すなわち夢というのは、われわれの脳自体が自発的に作り出す究極のバーチャルリアリティにほかなりません。外部からまったく刺激を与えなくても、超大型の画面と高価なサラウンドスピーカーシステムを備えたバーチャルリアリティ実験室も及ばない、「現実と区別がつかない仮想現実」を脳自体が作り出しているのです。しかも現在の通信で用いられている言語・画像・音声情報は、光と音の物理的なエネルギーを眼と耳という感覚器官を通してしか得ることができません。しかし、脳は視聴覚を含むすべての感覚、そして感情までも夢の中で作り出しています。もっとかみ砕いて言えば、われわれは毎夜、映画「マトリックス」のキアヌ・リーヴスを演じているわけです。われわれが開発した脳波-fMRI同時計測システムは、そのメカニズムに迫ることができます。ちょっと「夢のある研究」だと思いませんか?

NICTはこうした脳科学からのアプローチも含め、未来の情報通信技術を支える研究開発を進めていきます。 |

|

研究者:宮内 哲(みやうち さとる)

第一研究部門

未来ICT研究センター推進室

CREST脳機能イメージングチーム

大学院修了後、米国ブラウン大学、自然科学研究機構生理学研究所を経て、1993年通信総合研究所(現NICT)に入所。主にfMRI・脳磁波・脳波などの非侵襲的脳機能計測に関する研究開発に従事。医学博士。 |

|

暮らしと技術

Q:脳活動のメカニズムを解明する本研究は医療分野への応用も可能でしょうか?

A:可能です。これまでの非侵襲脳機能計測では、被験者に視覚刺激などを見せて、予め指示された反応(タスク)をする際の脳活動を計測していました。ところが認知症などの障害があると、往々にしてタスクそのものができなくなってしまいます。これでは、タスクができないためにタスクに関連した脳領域が活動しないのか、それともその脳領域に障害があるのかがわかりません。脳波とfMRIの同時計測では、脳波や眼球運動など、自発的な活動に伴う活動領域をfMRIで調べる事ができます。将来的には、MRI装置の中で一眠りするだけで、さまざまな脳疾患の診断や予後の判定に役立てる事ができると考えています。 |

|

今月のキーワード[fMRI(functional

Magnetic Resonance Imaging)]

| fMRIの"f"は"functional"(機能的)、"MRI"は"Magnetic

Resonance Imaging"(磁気共鳴画像)を表し、磁気共鳴を利用した生体内(特に脳)の神経活動を視覚化する方法です。MRIが脳の構造画像を撮影するのに対し、血流の変化に伴う血液の磁性の変化から脳の神経活動を高い空間分解能で映し出すことができるので、機能的磁気共鳴画像と呼ばれています。被験者がある課題を行っている時に連続的に計測を行うことにより、被験者に痛みを与えることなく、脳の活動部位を調べることが可能で、認知神経科学には理想的な手段と考えられています。 |

|