| はじめに | ||

| 近年、カーナビや携帯電話に組み込まれている全地球航法衛星システム(Global Navigation

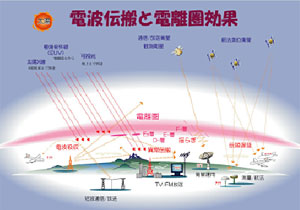

Satellite System :GNSS。特に米国のシステムはGlobal Positioning System :GPSとしてなじみ深い。)に見られる電波利用は、今後ますます拡大することが予想されます。例えば、精度の高いGNSSを航空機の航行や離発着時に利用すれば、より効率的で柔軟な空路設定が可能になり、便数の増加や飛行時間短縮、燃料節約等が見込まれます。また同様に精度の高いGNSSを測量に利用すれば、山間地など見通しのきかない場所でも高性能な電子測量や、加速度だけでなく実際の位置のズレまで測定できるGPS地震計などの実現が見込まれます。 また、欧米ではDRM(Digital Radio Mondiale:主に短波によるデジタルラジオ方式)をはじめとするテジタル短波の放送・通信への利用が注目されています。これは放送においては、デジタル化によって地球の裏側の受信局に対してもFM放送並みの高品位オーディオ及びデジタルコンテンツ放送が可能になり、また通信においては基地局なしに世界規模での通信が可能となることから、低コストで災害・テロ等に強いシステム構築が可能になると期待されているためです。デジタル短波放送は既に欧米の各国で普及し、限りある周波数資源の有効活用に大きく寄与しています。 (http://www.drm.org/) |

||

| 電離圏の影響 | ||

“擾乱を防ぐこと”は我々には不可能ですが、「擾乱を観測」して「予測」し、警報を出すことで測位情報の安全な利用を図ることができます。 NICTの電波伝搬障害研究プロジェクトでは、上記のような理由から、電離圏の観測と擾乱予測の精度向上に取り組んでいます。 |

||

| 電離圏擾乱はどこから来る? | ||

| 電波利用にあたり強い影響を及ぼす電離圏擾乱として、プラズマバブルや赤道異常の日日変化、電離圏あらしなどが挙げられます。プラズマバブルとは、電離圏中でプラズマの穴(プラズマ密度の低い領域)が生じる現象です。その内部では、周りに比べてプラズマ密度が百分の一以下にもなることが人工衛星によって観測されています。この中を衛星からの電波が通過すると、計算上の想定よりも早く電波が進んでしまい測位誤差の原因になります。この現象は夕方の赤道付近で発生し、地球の磁力線に沿って南北方向に瞬く間に成長するとともに東へ移動していきます。このことから、日本に影響を及ぼすプラズマバブルの故郷は東南アジア近辺であると言えます。また、赤道異常とは磁気緯度(磁石の向く方向を北極・南極としたときの緯度)の南北20度付近を中心とする電子密度の高い領域を言いますが、日によってその位置や規模が非常に大きく変動することが知られています。 これらの現象をできるだけ早く察知するためには、国内の電離圏観測はもとより、その源である東南アジア域の電離圏を見張っておく必要があります。 |

||

| 東南アジアの電離圏観測網 | ||

2005年度までの第1期中期計画では、タイのチェンマイ・チュンポン、インドネシアのコトタバン、ベトナムのバクリウにイオノゾンデ(電離層観測装置)を設置し観測を行ってきました。これに加えて現在は、ベトナム・フーツイにイオノゾンデの設置を計画しています。また、GPSシンチレーションモニタをフーツイ及び中国ハイナン島に、磁力計をプーケットに設置する計画を進めています。 これらの観測網は、同じ緯度・経度に複数の観測所が位置すること、あるいは磁気赤道を挟んで対称の位置にあることが特徴です。これにより、生まれた擾乱現象がどの程度の速さでどのように移動していくのかを詳細に調べることができ、我が国へ到達する時間や規模を正確に推定できるようになります。また、プーケットに設置する磁力計から、赤道上空を流れる電流を求めることにより、現象発生の背景情報を得ることができます。これらの観測を通じて現在未解明の発生原因を突き止め、将来更に正確な予報ができると考えています。 得られた情報は分析を行った後に、できるだけ早くその情報を必要とするユーザーへ提供することが重要です。そのため東南アジア域は通信ネットワーク環境があまり良くないところもありますが、JGN2(研究開発テストベッドネットワーク)やTEIN2(欧州アジア学術ネットワーク)といった地上通信ネットワーク、今後打ち上げ予定のWINDS等衛星回線を用いたデータ転送を検討していく予定です。また、インターネットを利用した概況情報提供とともに、リアルタイムの情報取得を要するユーザーについては、システム間インターフェースを考慮した自動配信等の検討も進めたいと考えています。 |

||

| おわりに | ||

| 現在、電離圏擾乱発生の有無は、観測データから人間がその都度判断しています。将来はデータの自動読み取りや知識処理技術を用いた自動判定の精度を上げていくことで、より高精度で高頻度の情報提供が可能になるものと考えています。 私たちの生活になくてはならない太陽の活動が、私たちの生活に影響を及ぼす電離圏擾乱に強く関係していることから、今後もこの電離圏擾乱を的確に予測し、お知らせしていきたいと思っています。 |

||

|

||

| 暮らしと技術 Q:電離圏と電離層は違うのですか? A:電離圏はもともとは短波を反射するいくつかの層として知られるようになったことから電離層と呼ばれてきました。しかしその後の研究でその中にも様々な構造や現象があることが分かり、地上近くの対流圏や成層圏と同じ呼び名の方が特徴を正確に表していることから、最近は電離圏という呼び名の方が一般的になってきました。 |

||

今月のキーワード[電離圏(Ionosphere)]

|

|

|