2011年7月、日本の地上波放送はディジタル放送に完全移行を終え、次の段階として、一部のテレビ番組ではサイドバイサイド方式による立体視放送も試験的に始まっています。電子シャッター方式などの専用眼鏡を利用した立体視テレビがすでに市販されており、日本の一般家庭での映像視聴環境は今後、4Kや8K等のさらに高精細な方向へ、そして立体視視聴の方向へ進んで行くことでしょう。

この記事では、次世代の立体視技術の1つである「ホログラフィ」に注目します。

ホログラフィは1947年にハンガリーの物理学者ガーボル・デーネシュ氏(1900年-1979年)によって発明され、電子顕微鏡を改良する研究をする過程での思わぬ結果から生まれたものです。身近な例としては、ユーロ紙幣等で見ることができます。

この技術を映像に拡張し、電子ホログラフィとして研究を行う大井主任研究員にお話を伺いました。

超臨場感映像の世界

― 「ホログラフィ」とはどのような技術ですか。

大井 ホログラムという言葉を聞いたことがあると思います。例えば、SF映画の「スターウォーズ」や「トータルリコール」など、近未来の世界を表現する時に空中に立体で人物などを表示するシーンが出てきます。ホログラムは、こうした映画等に出てくるような3次元空間情報を記録したデータや媒体のことをいいます。

ホログラフィとは、この3次元情報を記録した媒体であるホログラムの製造技術のことです。ホログラフィでは、ホログラムを実写する撮影技術、変換技術、記録技術、および再生技術まで一貫した全体のシステムとして考えています。実写映像を電子的手法によりホログラム化し、伝送、変換、記録、再生までの全領域について研究しており、この技術について「電子ホログラフィ」と定義しました。

つまり、これまで静止画としてのホログラフィの技術を動画に、しかも電子的手法によって実現するものです。電子ホログラフィは動画の再現を目的として、その撮影から表示までの全てを電子的な手段により実現しようとするもので、この行程全体をさして「電子ホログラフィ」とよんでいます。

私たちは究極の3次元映像によるコミュニケーションの実現を目指しています。

通常の3Dテレビとホログラフィの違い

― 市販されている3Dテレビの立体視とホログラムとはどの様に違うのですか。

大井 一般家庭にも3Dテレビが普及し始めていますね。家電量販店では多数の3Dテレビが販売されています。こうした3Dテレビに関する話題をよく耳にするようになりました。

市販の3Dテレビでは、左目用、右目用の少しだけ異なる左右2つの視点、つまり視差を与えた状態で被写体を同時に撮影しておき、その2つの映像素材を人の左右両眼にそれぞれ個別に見せることで、人間の脳内で立体像を知覚させています。つまり、人間の脳が持つ特性を利用した原理になっています。この方式は二眼立体方式と呼ばれており、映画のように画面の正面から、じっと動かずに映像を見る場合にはとても優れた方式で映画館等でも既に実用化されていますが、片目をつぶって見てみると立体的に見ることはできないという欠点があります。

また、画面に対して左側から見ている観客と、右側から見ている観客とでは、物の見え方が本来は異なるはずです。しかし、もともとの情報が左右という2視点分しかないため、どの席に座って見たとしても、真正面から画面を見ているときの立体映像しか見ることはできません。こうしたことから、二眼立体方式では人間の視覚特性を利用することで、『立体として見せている』テレビということができます。

立体視を実現する方式はいくつかあります。現在二眼方式と多眼方式は実用段階にあり、さらに光線再生、ホログラフィがありますが、この2つはまだ実験室レベルにあるのが現状です。

多眼方式は、レンチキュラーレンズなどを用いることで、頭の位置が変化した場合にそれに応じた映像を見せることができるもので、NICTが開発した200インチ裸眼立体視ディスプレイも多眼方式による動作です。

人間が物体を見るとき、物体から反射してくる光を見ています。それとまったく同じ光の状態をホログラフィで再生することにより、実際には存在しない物体があたかもそこにあるかのように見ることができます。表1は少し専門的ですが、通常の3Dテレビの原理である二眼立体方式では両眼視差の記録のみによる立体視再生のため、人間の脳の中で擬似的に立体視させており、人間の視覚機能に頼った方式といえます。しかし、ホログラフィでは4つ全ての要素を記録再生するため人間の目にとっては物を見ているときと同じ状態となり、ホログラフィは、人間の視覚機能に頼らない理想的な立体表示法といえるのです。

よって、ホログラフィが究極の立体視表現といえ、現実の被写体空間の光の場を振幅と位相も含めて完全に再現できる唯一の方法といえるでしょう。例えば、一眼レフなどの通常のカメラでホログラフィ像を撮影すれば、現実空間と同様な正確なピント合わせも可能です。

| 両眼視差(輻輳) | 運動視差 | ピント調節(浅い) | ピント調節(深い) | |

|---|---|---|---|---|

| 二眼立体 | ○ | |||

| 多眼立体 | ○ | ○ | ||

| 光線再生型立体 | ○ | ○ | ○ | |

| ホログラフィ | ○ | ○ | ○ | ○ |

電子ホログラフィの3次元表示の原理

― では、電子ホログラフィの基本原理について教えてください。

大井 まず2次元のテレビから考えてみましょう。通常のカラーテレビは被写体に反射した光の強さ(輝度)と色(波長)の情報を記録して、再生することができます。これに対して、ホログラフィでは、図1のようにこれら情報に加えてさらに、ホログラム面を通過する光の向き、つまり光の位相についても記録することで、立体映像を表示します。ホログラムを通った光は、位相が変調されるため進行方向が変化し、ホログラム面から離れた位置に集まることで光の点を発生させます。ホログラフィでは光変調素子により、このような点を多数作り出すことで、何もない空間中に3次元の像を形作ります。

図1●ホログラムの記録と再生

ホログラム面を通る光の向きを制御するために、ホログラフィでは光の回折という現象を利用します。では、少し実験をしてみましょう。これはいわゆるレーザー光です。レーザーはまっすぐに進む光だということはご存知かと思います(写真1)。このレーザーの前にこの板を挟み込むと、レーザーがこのように進行方向が変わってしまいました(写真2、写真3)。この板は回折格子というもので、光の波長程度に細かい格子パターン(干渉縞)を光が通過すると、光の一部は進行方向を変えられます。縞が粗いと少なく曲げられ、縞が細かいほど、より大きく曲げられます。ホログラム全体に渡ってこのような粗い縞や、細かい縞を予め書きこむことで、何もない空中に立体像を表示できます。このような縞は図1に示すように、光学的に作ることもでき、またコンピュータ内で光の伝搬をシミュレートして、計算によって作り出すこともできます。NICTでは、実写のホログラムの生成を行っており、様々な立体映像の撮影手法でとられた3次元情報をコンピュータ計算でホログラム化し、それをNICTで作成したホログラム表示装置に入力して3次元像を再現するという、システム全体としての研究を行っているのですが、ホログラフィではこの光の干渉と回折を利用して記録から再生まで行っているといえます。

写真1●ふだん光はまっすぐ進むが… 写真1●ふだん光はまっすぐ進むが… |

写真2●格子パターンを通過した光の干渉 写真2●格子パターンを通過した光の干渉 |

写真3●回折格子を通すと光の方向が変えられる 写真3●回折格子を通すと光の方向が変えられる |

回折/干渉を使ってシャープな結像を得る

― 光の回折と干渉の特性を利用してホログラムを再生しているということなのですね。

大井 はい、私たちの日常生活では光を光線として考えますが、光には波としての性質があることをご存知かと思います。光の波のそのある1点の状態は振幅と位相を持つ複素数で表現できます。ある法則に従って位相を操作した光をたくさん用意して相互に干渉させると、光の進行方向を自由に変えることができます。

二眼立体とホログラフィの中間にある技術として、光線再生式(インテグラル・フォトグラフィ等)という技術がありますが、そこでは非常に多数のレンズを使うことで光を曲げています。この場合、どうしてもレンズ直径程度のボケ感が生じることや、レンズ板から離れた位置での結像特性が悪化する問題があります。ホログラムでは回折/干渉を使って光を曲げるため、デメリットとしては光の波長程度の微小な画素を持つ特別な表示素子が必要な上、干渉性の高いレーザー光が必要になることが挙げられますが、ホログラム面から離れた位置でもシャープな結像が得られます。

電子ホログラフィ研究の難しさ

― 電子ホログラフィ研究の中で特に難しい課題はどの部分になりますか。

大井 研究を行う上で最も困難なことは、扱うデータ量が大きいことです。例えば、2010年9月に報道発表した電子ホログラフィの表示装置では、世界初の技術として視域角15度で対角4cmサイズのカラー動画表示を実現しています。その中で使用した光変調素子は3300万画素のものがRGB各色分として合計3枚で構成されており、カラー動画表示を実現するために素子の周辺に必要な駆動装置やメモリはもちろんですが、それ以上にホログラム生成や処理の段階でも常にデータ量に悩まされます。

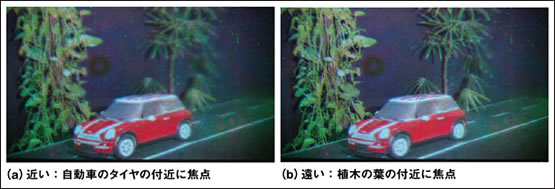

例えば、3300万画素の位相と振幅の状態を、被写体の全ての点から1点1点計算して足し込む処理によってホログラムは生成されます。3300万画素とは、家庭用のフルハイビジョンテレビの16倍です。ここにある実験機では、そのRGBの各チャンネルにそれぞれハイビジョンの16倍の信号を使用しており、常にシステム全体としてその帯域幅を必要とするということからも、そのデータ量の多さを理解してもらえるのではないかと思います。また、その計算にも時間がかかります。写真8はNICTで開発した新しい計算手法を用いて、実写撮影で得た距離画像と呼ぶデータから生成したホログラム像の写真です。1秒のシーンを計算するのに研究室で最も高速なコンピュータ(Intel XEONプロセッサによるマルチCPU駆動、ワークステーション、又は写真6のPCクラスター)を使っても約2週間かかります。

また、NICTでは撮影、記録、再生、表示まで全てを含めて、電子ホログラフィをシステムとして研究しているため、レーザーや光波伝搬などの物理学や電子工学の知識に加え、光学素子やカメラなどの広範囲の知識と経験が必要となることも難しさの1つです。国内の大学などでも、『電子ホログラフィの撮影』や、『計算の高速化』といった、電子ホログラフィ技術の一部を研究対象としている所はありますが、システム全体として研究しているのはNICTが唯一と思われます。

写真4●5円玉がセットされている様子(撮影) 写真4●5円玉がセットされている様子(撮影) |

写真5●実写ホログラフィで浮かび上がった5円玉 写真5●実写ホログラフィで浮かび上がった5円玉 |

写真6●演算用のPCクラスター 写真6●演算用のPCクラスター |

写真7●ホログラフィの入力に使う距離カメラ 写真7●ホログラフィの入力に使う距離カメラ |

写真8●電子ホログラフィ再生装置で再生した実写ホログラム像

再生像(a), (b)はともに1枚の電子ホログラフィから再構成された立体像を再度カメラで撮影して得た画像。輝度、カラーに加えて、距離も正確に再現。

実験室レベルの巨大な表示技術の実用化

― 電子ホログラフィの今後の展望について教えてください。

大井 まず、現状では表示装置が大きいため、サイズをコンパクトにすることが目標に挙げられます。装置が大きい理由の1つとしてホログラムから原理的に発生する妨害光、つまりノイズを除去するために光学的なフィルタ処理を行っている部分が大きいことが挙げられます。また、膨大なデータを伝送するための電気配線やインタフェースが大きいことも原因で、現状のSDI方式よりも帯域幅のある高速な伝送方式の開発や、効率的にデータ圧縮するための新たなコーデックの開発も行わなくてはなりません。これらは、今よりも性能の良い変調素子が開発され、技術が進歩するに従ってコンパクトなものになる見込みは十分にあります。現状、本当に必要なホログラム自体の大きさは20cm角程度です。

今回の電子ホログラフィの成果は、直ちに実用化されるというものではなく、研究開発の初期段階であり、まだまだ研究が必要です。いわゆるテレビがモノクロからカラーへかわり、カラーからハイビジョンへと進歩してきたように、その先の立体映像への進化も必ずやってくると思います。現在知られている立体表示の方法の中で究極といえる電子ホログラフィによって社会生活がより豊かなものになると信じています。

再生可能な像の表示サイズを大きくすること、そして回りこんで見ることができる程度の視域角の拡大、そして画質の改善が進み実用化段階に入れば、先進医療分野への応用や、一般社会でのより高度なコミュニケーションが生まれ、より豊かな社会生活に貢献していくことができるものと自負しています。

― 本日はありがとうございました。

(取材 株式会社フルフィル 田中 誠士)

| 大井 隆太朗(おおい りゅうたろう) ユニバーサルコミュニケーション研究所 超臨場感映像研究室 主任研究員 大学院修了後、2004年NHK放送技術研究所滞在研究員を経て、2006年、NICTに入所。電子ホログラフィ、光波伝搬解析、イメージセンサなどに関する研究に従事。博士(科学)。 |