研究開発における国際連携の重要性

NICTでは、現在のネットワークにおける様々な問題を解決し、将来にわたって安心・安全なICTサービスを提供できるネットワークインフラの実現を目指して、新世代ネットワークの研究開発を推進しています。新世代ネットワークは、現在のネットワークを上回る規模で、世界中の人やモノ・情報を接続し、人々の暮らしをより豊かなものにする次世代ネットワークとしてその実現が期待されています。

皆さんの周りには、携帯電話やスマートフォン、PCといった様々なネットワーク機器があると思います。これらの機器には、世界中の誰もが自由に互いの研究開発成果を利活用することで、巨大かつ複雑なシステムを開発する、オープンイノベーションスタイルの研究開発成果が組み込まれています。ネットワークの構築技術の多くは1つの組織、1つの国だけでは研究開発できないほど複雑化しています。また、ネットワークはそれ自体が、グローバルに利用されるものです。そのため、グローバルな要求条件に沿った技術の研究開発を、多くの国々、多くの組織と連携して進めていくことが極めて重要となります。

国際共同研究の推進のための国際会議

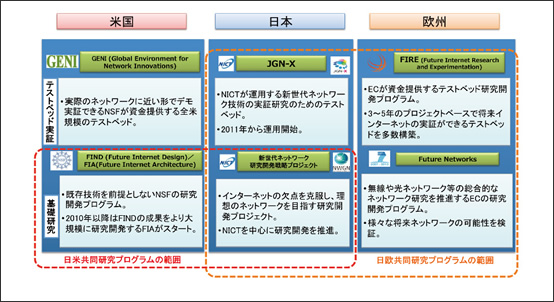

それでは、国際共同研究を推進するにはどのようにすればよいでしょうか?米国と欧州の新世代ネットワークの研究開発の現状を図1に示します。米国は米国科学財団(NSF: National Science Foundation)が主に大学向けに研究資金を提供し、欧州では欧州委員会(EC: European Commission)が民間企業や大学に研究資金を提供して研究開発を推進しています。NICTでは、新世代ネットワークの研究開発を始めた2007年頃より、NSFやECと連携して、国際共同研究を推進するための国際会議を定期的に開催してきました。これら国際会議は、日米あるいは日欧で実施可能な具体的な共同研究の提案を行うことを目的としており、様々な研究機関からの研究発表の後に研究者同士の議論の場を設け、最後に共同研究提案書を発表してもらう、国際共同研究のための“集団お見合い”のような会議です。

図1 次世代ネットワークに関する日米欧の研究開発の現状(図をクリックすると大きな図を表示します。)

国際共同ファンディングによる国際共同研究の推進

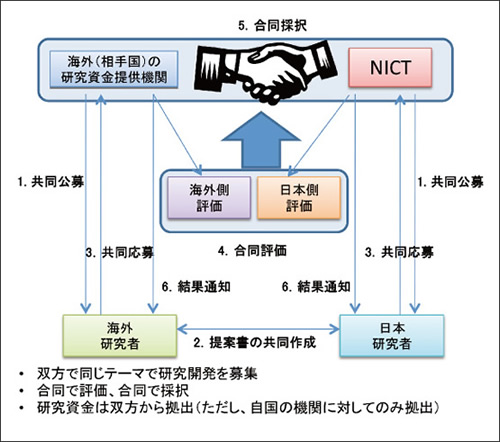

NICTでは、新世代ネットワークの国際共同研究を推進するため、NSF及びECと連携して、日米間・日欧間の国際共同研究公募を実施しています。これは上記の国際会議における共同研究提案書等を参考に、日本と米国あるいは欧州の双方で戦略的な共同研究分野を決定し、共同で公募を実施するものです(図2)。応募する日本の研究機関は、相手国の研究機関と共同で提案書を作成し、日本側はNICTに、相手国側は、米国であればNSFに、欧州であればECに提案書を提出します。その後、NICTとNSFあるいはEC間で合同評価を行い、採択案件を決定します。国際共同公募による共同研究は、1. 双方が持つ研究開発の強みが生かせる、2. 相手国の資金(日本とほぼ同額が前提)と合わせた規模の研究開発が可能、3. 研究成果の国際標準化がしやすいなど様々なメリットがあります。

図2 共同公募による研究開発

NICTと米国NSFとの連携

NICTとNSFは、“インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話”等を通じて、双方で新世代ネットワークに関する国際共同研究を推進することで合意しています。

2010年に日米共同研究プログラム第1弾として、新世代ネットワークのアーキテクチャに関する、米国の大学とNICT及び日本の大学を中心とする日本の研究機関との間の7件の共同研究プロジェクトが採択されました。2012年の秋に開催された第3回日米ワークショップ(図3)では、日米双方の研究者が、今後、国際共同研究すべき分野について議論しました。2013年5月、NICTとNSFは、その結果を参考に超大規模情報ネットワーク基盤技術に関する研究開発を共同で募集することに合意し、覚書(MoU)を締結しました[1]。日米共同研究プログラム第2弾は、2013年夏に募集が開始され[2]、2014年2月にNICTが自ら行う3件の研究プロジェクトを含む、計7件の研究プロジェクトが採択されました[3]。

図3 第3回日米ワークショップ参加者

NICTとECとの連携

NICTとECは、日EU・ICT政策対話を通じて、双方で国際共同研究を推進することに合意しています。2010年秋に開催された第3回日欧シンポジウム(図4)で提案された20件以上の共同研究提案を参考に、NICTとECで議論を行い、2012年度に第1弾として3課題について公募を行い[4]、2013年4月から国際共同研究が進められています[5]。さらに、日欧共同公募第2弾として2014年1月から4月までの期間で下記の2つの研究開発課題の公募を行っています[6]。

- 大規模スマートICTサービス実証基盤を用いたアプリケーション実証

- 高い密度で集中するユーザに対応可能なアクセスネットワークの開発

この第2弾の公募については、今夏に日欧合同で評価を行い、研究開発は今秋からスタートする予定です。

図4 第3回日欧シンポジウム会場の様子

今後の国際共同研究

新世代ネットワークの研究開発は、今後、技術の実証・普及を中心とした第3フェーズに入ります。このフェーズでは国際標準化や市場投入等の国際間連携がますます重要になります。今後は、研究開発だけでなく、研究開発成果の海外への普及・展開を視野に入れた実証を中心とした国際連携も検討していく予定です。

- [1] https://www.nict.go.jp/press/2013/05/30-1.html

- [2] https://www.nict.go.jp/collabo/commission/20130710kobo.html

- [3] https://www.nict.go.jp/press/2014/02/04-1.html

- [4] https://www.nict.go.jp/press/2012/10/02-1.html

- [5] https://www.nict.go.jp/press/2013/06/03-1.html

- [6] https://www.nict.go.jp/collabo/commission/20140107kobo.html

|

西永 望(にしなが のぞむ) ネットワーク研究本部 ネットワークシステム総合研究室 室長 大学院修了後、名古屋大学特別研究員、助手を経て、1999年、郵政省通信総合研究所(現NICT)に入所。新世代ネットワークに関する研究開発に従事。博士(工学)。 |

![]() 1403号_5-6p(印刷用、854KB、A4 2ページ)

1403号_5-6p(印刷用、854KB、A4 2ページ)