開発にあたって重視された点や、絶対に外せないポイントはどのようなところでしたか。

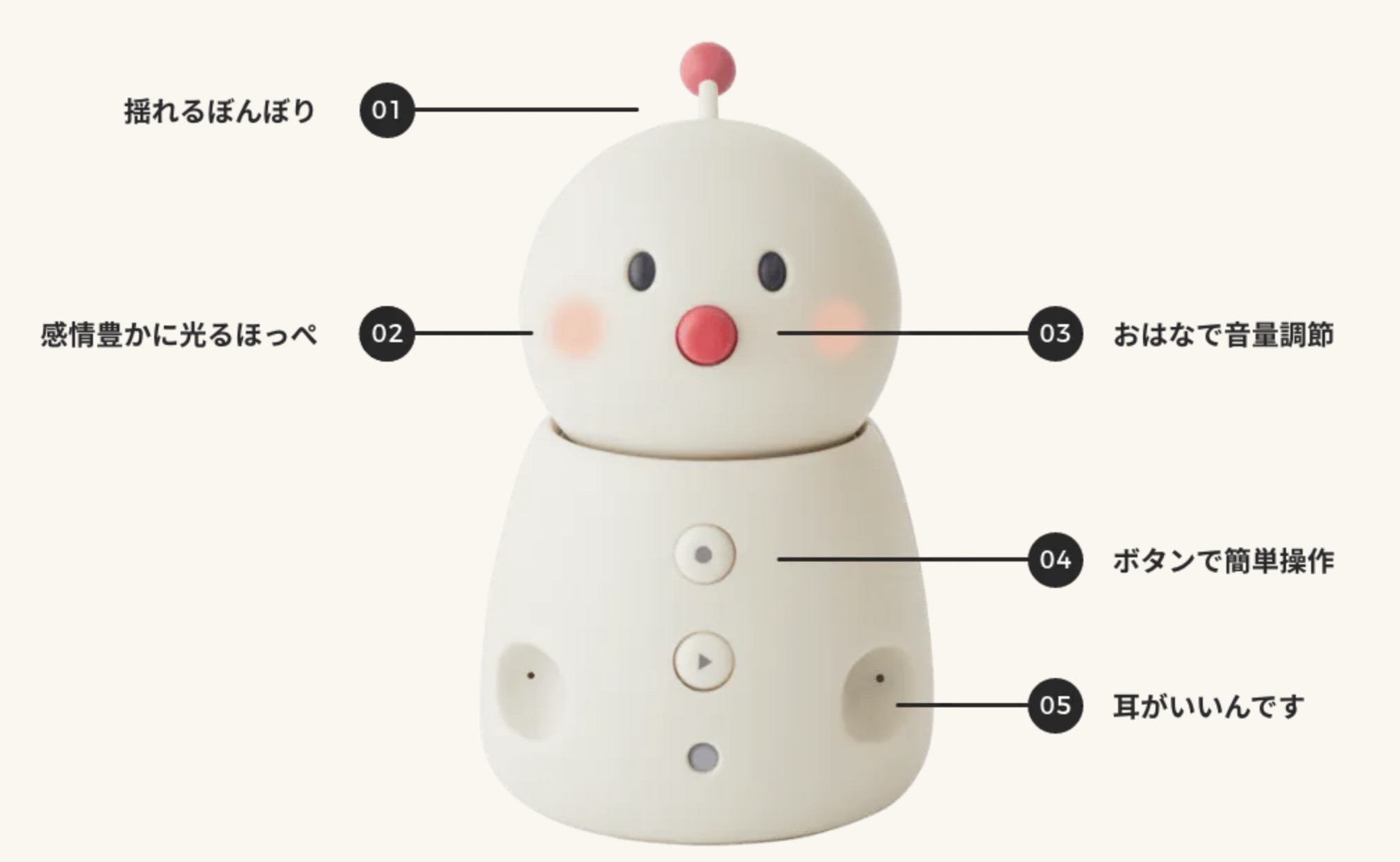

多賀谷:まず重視したのはデザインです。多くの人に受け入れられるデザインであること、そしてあまりチープだと飽きられてしまうため、飽きのこないデザインにすることを意識しました。また、性別や年齢層を限定せず、幅広いターゲット層に受け入れられる癖のないデザインにすることも外せない点でした。さらにインテリアとしても成立しつつ、可愛らしさを兼ね備えること、そして高齢者の方にも使いやすいことを設計段階から考慮しました。本体のサイズ感や持ちやすさ、重さ、ボタンの押し具合にもこだわり、試作段階からも高齢者の方に体験いただき、その声を反映させて現在の「BOCCO emo」が誕生しています。

人間は動くものに目を惹かれるため、世の中にあるIoT機器は基本的に光る製品が多いのですが、光るものを家の中に置くとリラックスできないと考えました。近年、人々はスマホやパソコン、テレビなど、日常的に光るものに囲まれています。寝る前でもスマホを使うことが多い現代において、くつろぎを重視するためにはデバイスは光らない方が良いと考えました。その代わりとして、頭のぼんぼりやほっぺだけを光らせることで、気づきを与える工夫をしました。これは開発初期からのアイデアです。

苦労した点を教えてください。

多賀谷:くつろげるものでありながら、おもちゃ寄りにならず、機能はしっかり搭載して見守れるデザインにする点に苦労しました。くつろぎを重視しすぎると、どうしてもおもちゃのような印象になってしまいます。そのようなデザインだとリビングに置きにくくなりますし、高齢者の方は人生経験が豊富でプライドもあるため、「おもちゃを渡された」と思われるかもしれません。

ですので、インテリアとして成立しながらくつろぎを与えつつ、光によるアナウンスを極力減らし、気づきを与えられる見守り機能を備える。このような条件に合ったデザインを考えるのが非常に苦労した点です。

一般的に、IoTデバイスとして見守るのであればカメラ搭載も考えられます。現在ではカメラ付きの見守りロボットは受け入れられつつありますが、開発当初はまだ世間に見守りロボットが少ない時期でした。今でも高齢者の中には、プライベート空間にカメラがあることに抵抗を感じる方もいると思います。カメラがあると、監視されていると感じる方も少なくないからです。

こうした点を考慮し、どのような完成形にするかを検討することが非常に大変であり、同時にケアしたかった部分でもあります。使う人の気持ちに立って考えることは、開発者にとって非常に外せない点だと思っているからです。

今後、弊社がロボットを世に送り出す際にも、人とのコミュニケーションを損なうような製品は作りたくないと考えています。最近では生成AIを活用すると、人と話すのと遜色ない高度な会話ができる場面が増えつつあります。「人の代わりになるのであればAIでも良いのでは?」という発想もあるかもしれません。しかしユカイ工学ではAIを使いつつ、人と人をつなぐ「対話ができる媒体としてのロボット作り」を意識して設計するよう心がけています。