| どうしてNICTに医療用装置? | ||||||||

| 未来ICT研究センター(神戸市)は、NICTの一翼を担う基礎研究の拠点として、バイオ、脳、ナノテクノロジー、超伝導や量子・レーザーなど様々な研究が行われています(写真1)。そこでは、人間の生理的な情報に焦点を当てた研究も進められています。今回は、“どうしてNICTに医療用大型装置があるの?”という素朴な疑問を出発点に、人間の脳活動を探る最先端の計測装置を使った脳情報の「可視化」や、脳情報の利用技術研究に取り組んでいるバイオICTグループを訪れました。 | ||||||||

| 人に優しい「脳」計測装置の研究 | ||||||||

|

||||||||

| 次世代を担うfMRIの開発 | ||||||||

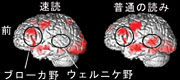

このMRI装置は、血液内の酸化ヘモグロビンと脱酸化ヘモグロビンの磁性の違いによって生じるBOLD(Blood Oxygen Level Dependent)効果を利用することにより、 脳内の局所的な血流量の変化を求めることができます。 これにより脳活動を非侵襲的に測定することができます (これを「fMRI」と呼びます)。 3.0テスラ高磁場MRI装置は今までの1.0/1.5テスラMRI装置よりも信号とノイズとの分離度が良く、視覚野などの感覚野を高精度に測定することが可能です (写真3)。しかし、その反面、生体組織、体液、空気などの磁化率が異なる部位の測定においては注意が必要となり、高磁場下では眼窩や鼻腔の近くの前頭葉の一部特定部位などで生体組織等の磁化の違いから脳活動の測定が困難になります。バイオICTグループの研究者たちは、 こうした効果・影響を排除する工夫を考え、高磁場MRI装置を用いた前頭葉脳活動の測定法を開発すると同時に、 この測定法を利用して感情・思考に関連した脳活動を測定し(写真4)、 それを情報化してコミュニケーション技術に適用するための基礎的な研究を行っています。 しかし、こうしたBOLD効果を利用した方式にも限界があるそうです。 血流を変化させる代謝反応は神経細胞(マイクロメートルオーダー)よりも大きな領域(ミリメートルオーダー)で起きるため、 実際の脳活動が起こってから血流量が変化するまでに時間差が生じてしまい、時間精度の高いマッピングが難しいことや、 血管内血液のヘモグロビンによる信号変化があたかも血管部分も活動しているように見えてしまうことなどだそうです。そこで、新しい研究課題に挙げられているのが、拡散強調 fMRIなどのPOST-BOLD-fMRIへの取り組みです。こうした基礎研究を行う例は少なく、医療分野への成果還元が各方面から期待されています。

|

||||||||

| 正確な脳内情報の計測を目指して | ||||||||

| こうしたfMRIの研究開発とともに、MEG(脳磁計)、NIRS(近赤外光分光装置)の研究も行われています。紙面の制約から詳細は割愛しますが、これら三つの装置はそれぞれ特徴があり、それぞれが最も得意とする計測を行うことで、正確な脳内情報の分析が可能になります。 | ||||||||

| 情報通信の未来へ向けて | ||||||||

| 未来ICT研究センターの研究開発は、バイオICTグループが目指す脳情報計測機器の進化のほかにも、同センター内の多様な研究グループと連携を図りながら、特定領域にとどまらない基礎研究開発が進められています。今回取材したバイオICTグループが情報通信の新概念につながると期待される脳内情報に取り組むのをはじめ、多角的なアプローチと研究を行う未来ICT研究センターは、情報通信の未来に寄与する重要な研究拠点施設といえるでしょう。 | ||||||||

| <用語> *1 fMRI:「f」はfunctional(機能的な)の略、MRI(Magnetic Resonance Imagingの頭文字)は主に水素原子の核磁気共鳴現象(Nuclear Magnetic Resonance: NMR)を応用して人体の断面を画像化する手法のことで、「機能的MRI」を意味するもの。 *2 MEG:脳磁計(Magnetoencephalography)のことで、脳の電気活動により発生する極めて微弱な磁場信号を、超伝導量子干渉素子と呼ばれる非常に高感度な磁気センサーによって計測するもの。 *3 NIRS:NIRS(Near InfraRed Spectroscopy)は近赤外光分光による非侵襲・低拘束な脳機能計測装置で、脳を透過した光量により脳内のヘモグロビン量の変化を計測するもの。 |

|

|