発想の原点は『スター・ウォーズ』

―担当されている立体音響の研究について教えていただけますか。

―担当されている立体音響の研究について教えていただけますか。

勝本 立体音響と聞くと5.1chサラウンドなどを想像すると思いますが、私たちのグループでは、従来とは全く異なる音響環境を提供する、次々世代くらいの空間再生型、立体テレビに対応した音響技術の研究をしており、私は理論から作り込みまでを担当しています。

―これまでの音響技術とどういった点が異なるのでしょうか。

勝本 従来の音響技術は、聞く人の周囲に音を提供し、その環境の中に入ってもらう、あるいは没入してもらうという形のものです。それがモノラルからステレオになり、5.1chになってきたのですが、私たちは、演奏者なり音源が目の前にあって、そこから音が出ているというシステムの実現を目指しています。例えばSF映画の『スター・ウォーズ』でR2D2というロボットがメッセージを再生すると、レイア姫の姿が目の前の空間に浮かび上がって「ヘルプミー」と言います。私たちはそういった空間再生型のテレビを作ろうとしているわけですが、物体が浮かび上がってくるのなら、そこで本当にしゃべっているようにしなければ意味がない。この研究はそうしたところから来ているわけです。

―何もない空間から音が聞こえてくるというシステムは、どのような原理に基づいているのですか。

勝本 ホログラフィで空間に像を提示する技術はやや先行していますが、音の場合には理論的にある程度分かっているものの、実際のデバイスの開発は始まったばかりです。ステレオソニックという、2つのスピーカを使って音のエネルギーを1点に集中させる方法がありますが、聞く場所がずれてしまうと効果が得られない。その欠点を改良した波面合成法というホイヘンスの原理を応用した方法で、スピーカウォールを立てて音を出すと距離感が表現できることが分かってきました。理論的には、その2つを組み合わせると音像と距離感が表現できることは分かっていますが、そのためには何百個ものスピーカを使わなければならないという問題があります。

仮説と実証を繰り返し、研究を進める

―研究を進める上で難しい点はどこですか。

―研究を進める上で難しい点はどこですか。

勝本 2点あります。1つは、現時点でまだ決定的な理論がないということ、もう1つは、私たちが立てた仮説を実証しようとした時に、スピーカそのものがない、したがってスピーカを作るところから始めなければいけないということです。

―理論を作りながら実証していくということですね。

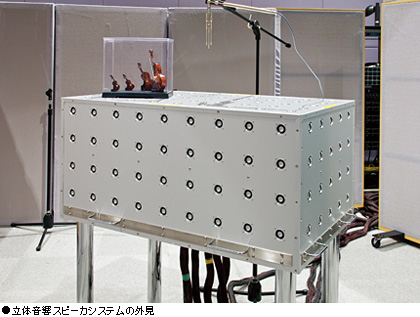

勝本 そうです。やらなければいけないことはたくさんあります。解決していない部分も多いのですが、私たちの理論を使えば解決できるはずだということがわかってきました。NICTとしては、みなさんに使ってもらえるものを研究していかなければなりませんから、実用化も見すえて、少しずつ物を作って公開していかなければならないと思っています。全方位へ聞かせる音空間を作ることはできています。例えば、今回作った装置で、球形のスピーカはバイオリン等の演奏音そのものの音響を表現し、箱形のスピーカは中から四重奏の4名の位置がちゃんと聞こえてきます。あとは音の再現性や品質を追っていかなければいけません。

―こうしたシステムの研究は海外でも行われていますか。

勝本 いいえ、異なる放射指向性の立体音響の本格的な研究をしているのはNICTだけだと思います。

応用範囲が広い立体音響技術

―システムが実現すると、私たちも家庭で使えますか。

勝本 まず一般家庭で使われていくと思います。人間が立体と感じるのは1〜2mの範囲なので、当然ホログラフィテレビも立体音響も、手で持つか手の届く範囲に置くことになります。さらに携帯電話とかゲーム機といったパーソナルユースという形で発展していくと考えています。

―それ以外にも使い道が出てくる気がしますね。

勝本 そうですね。例えば騒音問題です。私たちは音が発生する仕組みそのものについて研究していますから、音の出ない構造も考えられます。また、映像と一緒に使わなくても、人間が生活していく上で気持ちが良いと思う音の空間を提供するということも考えられます。応用範囲がすごく広がる可能性は非常に高いと思います。

―今後の課題は何でしょう。

勝本 大きな立場からいうと、私たちは新しい文化を創っていかなければならないと思っています。今も申し上げたように、これは極めてパーソナルな情報機器になりますから、まず皆さんがそれに共感してくれるようにならないといけません。私たちの研究が多くの方々に認められ、「立体の情報提示装置は必要ですね」あるいは「面白いですね」と言っていただけるような活動も、これからいろいろ行っていきたいと考えています。

―ありがとうございました。

勝本 道哲(かつもと みちあき)

勝本 道哲(かつもと みちあき)

ユニバーサルメディア研究センター 超臨場感基盤グループ 主任研究員

大学院修了後、1996年通信総合研究所(現NICT)に入所。次世代プラットフォーム実現に向け、インターネットプロトコルの高度化、次世代アプリケーションに関する研究の後、現在は空間再生型立体情報提示システムの研究開発に従事。博士(工学)