1989年に関西支所として4研究室で設立された神戸研究所(KARC)が20周年を迎え、これまでの研究成果と現在の研究活動、さらに将来構想を広く紹介するための記念シンポジウムを、6月8日(月)午後2時から神戸市中央区のクラウンプラザ神戸で開催しました。

先端技術発信の関西の拠点

情報通信分野における国の唯一の研究機関である独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)。その関西の拠点として、また情報通信のイノベーションを目指す基礎研究拠点として、数々の革新的な成果を挙げてきたのが、神戸研究所未来ICT研究センター(KARC)です。

開設当初から着実に進めてきた超伝導の研究開発では、窒化ニオブSISミキサの低雑音動作やテラヘルツ帯ジョセフソンアレー発振器の開発に世界で初めて成功するなど、画期的な技術を開発。また生命機能に学ぶ情報科学の研究では、RNA結合蛋白質が分裂酵母減数分裂を制御することを発見。回転型分子モーターであるF1ATPaseの化学−力学同時測定に世界で初めて成功するなど、世界トップレベルの成果を次々に発表してきました。

KARCでは、現在5つの基本テーマ「超伝導」「分子フォトニック」「脳情報技術」、「分子通信技術」、「生物アルゴリズム」を、バイオICTとナノICTの2つの研究グループにより進めています。KARCの大きな特徴は、大学との連携や国際共同研究を積極的に取り入れて、様々な研究を進めていることです。今年1月には大阪大学と「脳情報通信分野における融合研究に関する基本協定」を締結。これにより“最後のフロンティア”といわれる脳情報研究における産学官連携の国際的拠点形成を目指すなど、果敢な挑戦を続けています。

こうした数々の実績を積み上げてきた神戸研究所未来ICT研究センターが、このほど開設20周年を迎えました。これを記念して、これまでの研究成果と現在の研究活動、さらに将来構想を紹介する「神戸研究所開設20周年記念シンポジウム」を神戸で開催。会場となったクラウンプラザ神戸には、企業、大学、自治体から研究者の方々などおよそ250名が集まりました。

講演にKARCへの期待感

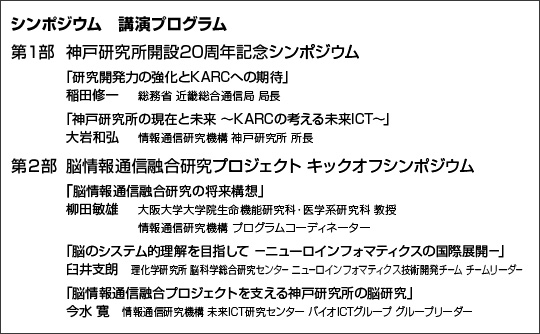

シンポジウムでは、NICTの宮原秀夫理事長による開会挨拶につづき、総務省大臣官房総括審議官 河内正孝氏及び兵庫県立大学長 熊谷信昭氏(元大阪大学総長)から来賓祝辞をいただきました。第1部・第2部合わせて行われた5つの講演(「シンポジウム 講演プログラム」参照)では、KARCへの期待、KARCが発する将来展望、また脳情報に関する先端的研究などの講演が行われました。

シンポジウムでは、NICTの宮原秀夫理事長による開会挨拶につづき、総務省大臣官房総括審議官 河内正孝氏及び兵庫県立大学長 熊谷信昭氏(元大阪大学総長)から来賓祝辞をいただきました。第1部・第2部合わせて行われた5つの講演(「シンポジウム 講演プログラム」参照)では、KARCへの期待、KARCが発する将来展望、また脳情報に関する先端的研究などの講演が行われました。

講演に先立ち行われた、神戸研究所の20年をたどる「歴史紹介映像」上映では、設立当時の記念写真や研究者たちの熱心な仕事ぶりなど懐かしい映像に、会場は和やかな雰囲気に。総務省近畿総合通信局局長の稲田修一氏はその講演で、「神戸研究所の特徴はみんな生き生きとして楽しそうであること」と述べられ、会場の空気は一層和みました。また、「カオスと秩序の適度な混合が創造的活力を高める」と説いた大岩和弘KARC所長の講演に、聴衆が頷く様子があちらこちらで見られました。

第二部では、データ通信から真の「情報」通信への転換を訴える印象的な講演で、大阪大学教授の柳田敏雄先生がKARCが取り組む「脳情報通信融合研究」の将来構想を概説。理化学研究所の臼井支朗先生は、脳研究成果の世界的共有を目指すニューロインフォマティックス研究開発の現状を紹介されました。KARCの脳機能研究活動が、今水寛バイオICTグループリーダーから紹介され、知的刺激に満ちた講演は午後5時過ぎに終了。NICTの松島裕一理事より、講演者各位に対する御礼の言葉と、閉会挨拶があり、KARCへの祝賀と期待感に包まれたシンポジウムは、盛況のうちに閉会しました。

| 1989 (年) |

● | 関西支所設立(通信総合研究所)。 |

|---|---|---|

| ● | 知覚機構、知識処理、超電導、コヒーレンスの4研究室を新設。 | |

| 1990 | ● | 知的機能、電磁波分光研究室を新設。 |

| 1991 | ● | 生体物性、生物情報研究室を新設。 |

| ● | 第一研究棟の完成。 | |

| 1992 | ● | イオン量子ジャンプ観測に成功。 |

| 1993 | ● | ナノ機構研究室を新設。 |

| ● | スクイーズド光の連続発振に成功。 | |

| 1994 | ● | 第二研究棟(交流棟)、厚生棟、工作棟などの竣工。 |

| ● | ヒト生細胞蛍光イメージングに成功。 | |

| ● | テロメア運動を発見。 | |

| 1995 | ● | テラヘルツ電磁波の発生に成功。 |

| ● | 三次元画像高速処理ソフト開発。 | |

| 1996 | ● | 大阪大学大学院理学研究科と連携大学院を開始。 |

| ● | 世界で初めて窒化ニオブSISミキサの低雑音動作(305GHz帯)に成功。 | |

| ● | 音声対話システムを開発。 | |

| ● | 自然言語処理に関する日タイ国際共同研究開始。 | |

| 1997 | ● | 基板上でのモーターたんぱく質の運動制御に世界で初めて成功。 |

| ● | APII棟の竣工。 | |

| ● | RNA結合タンパク質が分裂酵母減数分裂を制御することを発見(Nature誌)。 | |

| 1998 | ● | 知覚機構研究室・脳機能研究グループ発足。 |

| ● | テロメア構造の国際共同研究を開始。 | |

| ● | 世界で初めてテラヘルツ帯ジョセフソンアレー発振機を開発。 | |

| 1999 | ● | 神戸大学大学院自然科学研究科(現、工学研究科)と連携大学院を開始。 |

| 2000 | ● | 蛍光タンパク質ライブラリー第一世代が完成。 |

| 2001 | ● | 第四研究棟の竣工(3月)。 |

| ● | 九州工業大学生命体工学研究科と連携大学院を開始。 | |

| ● | 分子構造による自己組織化の制御とSTMによる可視化に成功。 | |

| 2002 | ● | 世界で初めて導波管型窒化ニオブSIS受信機の開発に成功。 |

| ● | 世界で初めてMgB2薄膜を用いたトンネル接合の作成に成功。 | |

| 2003 | ● | 超伝導単一磁束量子回路を用いたネットワーク要素回路を開発、世界最高速(45GHz)動作に成功。 |

| 2004 | ● | 回転型分子モータであるF1ATPaseの科学-力学同時測定に世界で初めて成功。 |

| 2006 | ● | 独立行政法人情報通信研究機構 未来ICT研究センターとなる(4月)。 |

| 2007 | ● | 超伝導単一光子検出器を用いた量子暗号鍵配送フィールド実験を行い、世界最長距離、最高速達成。 |

| 2008 | ● | 中国科学院紫金山天文台との共同研究により世界で初めて窒化ニオブSIS受信機をサブミリ波電波望遠鏡に搭載、実用化に成功。 |

| 2009 | ● | 蛍光タンパク質ライブラリー第3世代が完成。 |

| ● | 大阪大学と「脳情報通信分野における融合研究に関する基本協定」を締結。 | |

| ● | 神戸研究所 開設20周年記念シンポジウム開催。 |