はじめに

年々高速化する地上通信回線は、やがて近い将来には光ファイバにより全てがつながるネットワークが実現されると考えられています。こうした「光」を使った情報通信技術は、宇宙通信ネットワークにも拡大応用され、宇宙と地上における通信が「光」で結ばれる光ネットワーク時代の到来が想定されます。電波も光波も同じ電磁波ですが、光は数百テラHzという搬送波周波数のために、アンテナや機器の小型・軽量化が可能で、周波数資源の有効活用ができ法的規制も緩やかです。2015年には、観測衛星等からのデータ伝送速度が約20Gbps以上になると試算されている中で、電波を越えるような高速・大容量通信は光通信でなければ実現できません。近年における目覚ましい光学技術の発達に伴い、レーザを用いた宇宙通信が実現可能な時代に突入しました。

衛星-地上間光リンクの確立

宇宙通信ネットワークグループでは、1994年に技術試験衛星VI型「きく6号」(ETS-VI)を用いて、世界で初めて地上-静止衛星間の光通信実験に成功しました。その後、欧州宇宙機関(ESA)では、静止衛星ARTEMISと地球観測衛星SPOT4との間で、2001年から光通信回線をデータ中継のために1日2回定常的に利用しています。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の開発した光衛星間通信実験衛星(OICETS、以下「きらり」)は、2005年8月に軌道高度610kmの太陽同期軌道へ投入され、2005年12月にARTEMISとの間で双方向光衛星間通信実験が国際協力として実施されました。当時、筆者もJAXAに出向し光通信機器の開発に携わった後NICTに戻り、2006年~2009年、東京都小金井市にあるNICT宇宙光通信地上局(以下、NICT光地上局、図1)の上空において、世界初の地上-低軌道衛星間の光通信実験を実施しました(図2)。この実験により、低軌道衛星-地上局間光回線への大気ゆらぎの影響を初めて実測できたことは、学術的意義だけでなく、都市部に散在するビル間の光通信、航空機等の飛翔体との光通信、地上における光無線技術等へ広範に応用されることが期待されています。

空間量子鍵配送への応用

今後の展望

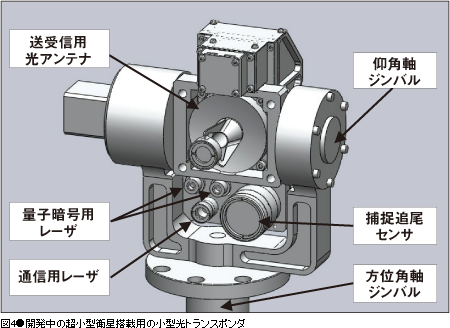

宇宙通信ネットワークグループでは小型衛星の打ち上げ機会を捉えて、軌道上から小型光トランスポンダ(Small Optical TrAnsponder: SOTA)による光通信の宇宙実証を考えています。現在、SOTAのフライトモデルを開発中で、50kg級の小型衛星へ搭載する予定です。その搭載質量は5kg程度で、直径4.5cmの光アンテナを備えています(図4)。SOTAには、量子基礎実験用の非直交な偏光を持つレーザを2台搭載しており、地上局においてフォトンカウンティングレベルでの光子測定実験を行います。これにより、量子鍵配送に必要な基礎的なデータを取得する予定です。こうした光学技術は、地球観測衛星等で取得される様々な環境・災害観測データの伝送に役立つ他、高セキュリティな回線確保のため、社会の安心・安全を支える基盤として期待されています。

キーワード【光衛星間通信実験衛星「きらり」(OICETS)】

「きらり」(OICETS)は、欧州宇宙機関(ESA)の先端型データ中継技術衛星「ARTEMIS」との間での実証実験を主な目的に、2005年8月24日にカザフスタン共和国バイコヌール宇宙基地からドニエプルロケットにより打ち上げられた技術試験衛星です。「きらり」のような低高度地球周回衛星と地上局間の光通信においては、受信光レベルが大気による減衰やゆらぎにより大きく変動するため、高速で移動しながら地上局に正確にレーザを送信し続けるには極めて難易度の高い技術が必要となります。本記事で紹介したように、NICTとJAXAは、同衛星と光地上局との間での光通信実験に成功しました。こうした低軌道地球周回衛星と光地上局とを結ぶ光通信実験成功は世界で初めてのことで、日本の技術力の高さを証明することができました。

- 豊嶋 守生(とよしま もりお)

- 新世代ワイヤレス研究センター 宇宙通信ネットワークグループ 主任研究員

- 1994年、通信総合研究所(現NICT)に入所。ETS-VIによる光通信実験に従事し、その後JAXA出向、ウイーン工科大学在外研究を経て、OICETSとの光通信実験を実施。現在は、超小型衛星搭載用の光通信機器の開発に従事。博士(工学)。