情報システムとエネルギー

近年情報通信技術(ICT)は大きく成長し、それに従ってコンピュータの性能も飛躍的に伸びています。また、扱われるデータ量も飛躍的に伸びています。このような進展は望ましいことではありますが、その反面、いろいろな課題も生じつつあります。

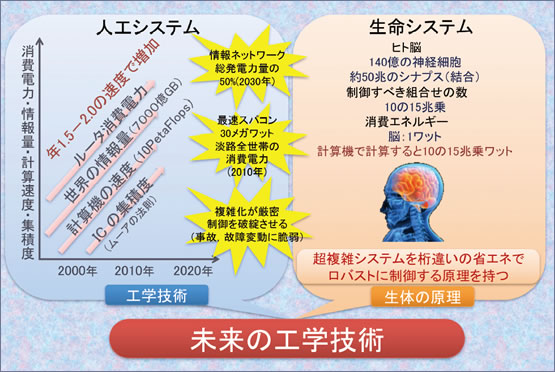

1つはエネルギー消費です。例えばスーパーコンピュータや情報ネットワークは非常に大きな電力を消費します。電子回路やハード等で省電力化が成功したとしても、20~30年後には総発電力量50%くらいも使うのではないかという試算もあり、たいへん深刻な課題になるのではないかと言われています。

また、もう1つは複雑化による厳密制御の限界という問題です。特に人間が関わる社会活動などはたいへん複雑です。複雑化がある程度の域を超えると、厳密に制御することは極めて難しくなります。

生体は複雑なシステム、しかし超省エネでロバスト

生体は、人工システムやネットワークに比べて、見かけ上、非常に複雑ですが、エネルギー消費量やロバスト性はどうでしょうか。

かつてIBMのスーパーコンピュータ、ディープ・ブルーは、チェスの世界チャンピオンと互角の試合をしました。このとき、スーパーコンピュータは5万ワットのエネルギーを使いましたが、人間の世界チャンピオンは人間が物を考える時に使うエネルギーだけを使いました。

私たちは、脳内の温度上昇を0.1℃の精度で測る技術を開発しました。これを使って、人間が物を考えている時の温度変化を測ってみると、なんと1ワットしか使っていないことがわかりました。大脳は140億の神経細胞を持っていて、数十兆のシナプス結合を持っています。その結合を“0”“1”で制御したとすると、10の15兆乗個の組み合わせになります。その組み合わせをスーパーコンピュータで計算しようとすると、非常に大きな電力を消費することになります。しかし、生体はこんな複雑な脳の制御に何と1ワットしか使っていないのです。

生体に学ぶ情報通信技術

非常に複雑なシステムを、コンピュータとは桁違いに少ないエネルギーで制御し、予想外の環境変化にもロバストに対応する脳のメカニズムを知ることができれば、エネルギーや複雑化の問題は一気に解決するかもしれません。

1ワットできわめて複雑な脳を動かしている生物の部品は、非常に精度が高いのではないかと想像しますが、脳の神経細胞の活動はミリ秒単位ですので、その処理速度はコンピュータのナノ秒単位と比べて、100万倍遅いのです。

また、記憶容量については、記憶の天才と呼ばれる人の記憶容量でさえもDVDディスク1~2枚分にしかならず、コンピュータに比較して天文学的に小さいと言えます。

しかし、このように、お粗末ともいえる生体部品を集めると人間のような高度なシステムができます。このなぞの解明に、新しいイノベーションにつながるシーズが隠されていると思います。

生物の構造階層、分子・細胞・脳に従って、それぞれのレベルで、生体の部品はどのように働いていて、その仕組みは人工機械とどこが違うでしょうか。

まず分子についてですが、典型的なのは、筋肉の中で働いている分子モーター、ミオシンという分子です。分子レベルでは、筋肉の収縮は、繊維状になったアクチンとミオシンが滑り合うことで起こります。私達は、世界に先駆けて開発した技術を使って、筋肉の中で働いているミオシンがどのように動いてエネルギーを使っているのかを調べました。すると、何と歯車のような硬い組み合わせではなく、アクチンとミオシンがふらふらと動いていることがわかったのです。このふらふらした運動は、エネルギーが使われていないノイズ、すなわち、熱運動です。このようなゆらぐ分子がシステムを作っているので、筋肉は環境変化にたいへん柔軟で適応性に富んでいます。たくさんの素子から成る筋肉で、個々の素子を厳密に制御することはできません。そこで制御せずに、素子の柔軟性に任せる、すなわちゆらがせればいい、という戦略を生体が取っていることを強く示唆しています。

生体素子は熱ゆらぎを積極的に利用しているのです。これは人工機械と根本的に違うところです。コンピュータは信号の信頼度を上げるために、ゆらぎ(ノイズ)を抑えるために膨大なエネルギーをつぎ込むのに対して、生体はむしろそれを利用しているのです。このためにエネルギーはほとんどいらないのです。雑音は人工機械ではネガティブな要因であり、確率的にしか動かず、いい加減にしか動かない要因になります。しかし、このいい加減ということこそが生物が持っている柔軟性の真髄、根本です。ふらふらしている1個1個を集めると非常に柔軟なシステムになります。

●生体に学ぶ工学技術

脳もゆらぎを利用している

NICTの村田勉氏は、隠し絵を使って、意識・ひらめきが脳の中でどういう仕組みで起こっているかを調べる研究を行いました。いくつかの隠し絵について、描かれている内容がわかるまでの探索時間を測定してグラフ化したところ、探索時間を示す式が、アレニウスの式として知られる化学反応速度を示す式と一致しました。化学反応は、分子の状態がゆらいで、あるエネルギー障壁を超えた時に反応が起こります。温度が高いほど、分子の状態は良くゆらぎ、飛び越える確率が増え、化学反応が早く起こるのです。これと全く同じことが脳で起こっているのです。すなわち、理解に達するまでには、越えなくてはならないエネルギー障壁があり、これを越すためには状態がゆらいでいることが必要になるのです。認知温度と呼べるような定数があり、その値が高い人は、よくゆらいで障壁を早く飛び越えて、結果として早くわかった、ひらめいた、ということになります。

それではなぜ不完全な絵を見てひらめくのでしょうか。ひらめきが早かった人は、多くの脳部位が賦活して、その活動がランダムにゆらいでいます。いろいろなところがゆらいでいるのを観察していても、脳が何をしているのかわからないのですが、実は、ゆらぎによって、いろいろな可能性を検索している非常に大事なプロセスと言えます。トップダウンの情報として記憶や経験が、このランダムなゆらぎにバイアスをかけると選択が起き、前の記憶と整合性が取れるとひらめくのです。これは、ミオシンが、ふらふらと自分の結合すべき状態を探した過程と、違いはありません。脳も分子も細胞も何か共通のメカニズムがあるようです。

変化盲という現象があります。私たちは、注意してものを見ているようでも、徐々に変化していくものにはなかなか気がつかないという現象です。私たちは全てを見ているようでも、実際は見ているわけではなく、キーポイントだけを見ていて、パターン認識で、全部を見た気になっているのです。

分子モーター、タンパク質も原子のレベルで考えると膨大な自由度を持ったシステムです。細胞の中を見ると、分子ネットワークがとても複雑です。脳も神経細胞のレベルで考えると非常に複雑です。このように階層的に膨大な数の自由度を持った生体システムです。これを厳密に制御しようとすると、細胞1つでも非常に大きなエネルギー消費になってしまいます。細胞はそうではなく、システムを鍵となる少数の自由度に落とし込んでいるのです。そのため、生体システムの定常状態は非常に複雑に見えますが、働いている要因は数少なく、数個にしかならないのです。なぜこんなに自由度を持たせているのかといえば、突然の環境変化に、すぐに対応できるようにしておくということではないかと思います。

この原理をロボットの制御やネットワークのルーティング制御に応用した例もあります。ゆらぎ探索では計算はほとんどしません。このために今の方法に比べれば1/3,000~1/1,000くらい計算量を減らすことができます。もしこれが実用化されれば、将来のエネルギー問題は一気に解決できるかもしれません。

|

柳田 敏雄(やなぎだ としお) 大阪大学大学院生命機能研究科 特別研究推進講座 特任教授 NICT主管研究員、脳情報通信融合研究センター長 大阪大学基礎工学部電気工学科卒業後、同大学院基礎工学研究科博士課程中退、大阪大学基礎工学部生物工学科教授、同大学医学部第一生理学教授、同大学院生命機能研究科研究科長を経て、2010年から現職。2011年~独立行政法人理化学研究所生命システム研究センター長。専門分野は生物物理学。主な研究テーマは、生体分子の1分子計測、生体分子機械の動作原理、脳記憶のダイナミズムに関する研究など。 |