NICTの基礎研究の拠点として機能

―神戸研究所ではどのような研究をされていますか。

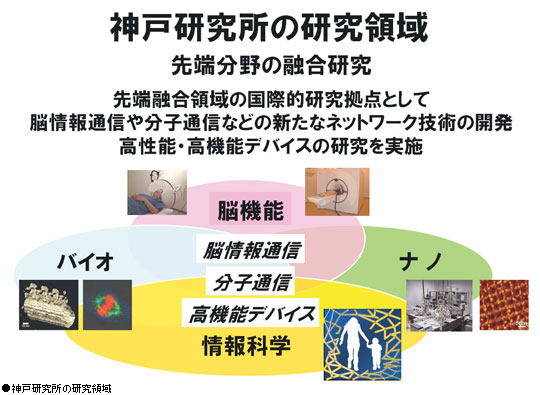

大岩神戸研究所は来年度で20周年を迎えます。これまで一貫して、NICTの基礎研究の拠点として機能してきました。最初の10年は立ち上げの期間で、基礎の基礎を作る時代、その次の10年で基礎体力を付けてきました。これから次の10年、20年に向けて、いろいろな分野で今まで以上に中心的な役割を果たせるようになりたいと思っています。情報、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーという3つの研究部門からスタートしましたが、今はバイオとナノが中心になって研究が進んでいます。情報科学のベースの上にバイオとナノを融合させた研究を実施しています。

―特に力を入れている研究は何ですか。

大岩1つは脳機能の研究です。将来、情報通信分野で重要な位置を占めるという考えのもとに、「脳情報通信」を打ち出して研究を行っています。また、タンパク質や細胞をナノ技術と融合することによって、情報通信分野で使える機能素子に展開する試みとして、「分子通信」の技術開発も進めています。 もう1つは超伝導デバイスの開発です。これはまさに20年をかけて基礎研究からずっと積み上げて、育ててきた研究です。すべての技術を自分のところで作り、今では世界的に注目されるようになってきました。

―脳の研究では、どのようなことをしていますか。

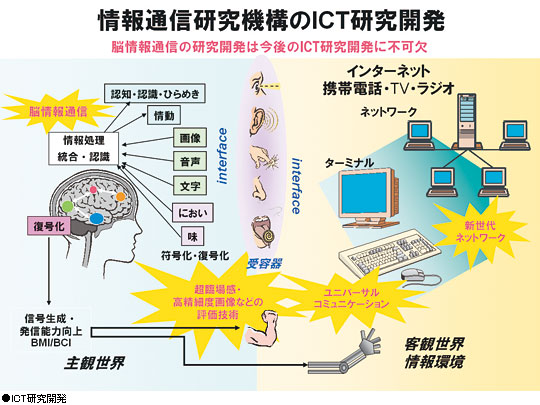

大岩情報通信技術は素晴らしい勢いで発展してきました。一方で情報の受け手や送り手の主体となっているのは人間の脳であると考えると、この技術の中で脳の研究を行うことが必要であることが分かります。より正確に情報を伝え、人と人とがコミュニケーションを快適に行うためには、脳がいかに情報を処理しているのかを知ることが大事です。研究手法としては、傷つけることなく人間の脳機能を計測するfMRI(機能的磁気共鳴画像法)とかMEG(脳磁場計測装置)を使っています。fMRIやMEGは世界中の研究所にたくさんありますが、情報通信の研究に使うという点で、私たちはユニークな存在であると思っています。

―脳研究の先に情報通信というものを見越しているという研究は少ないですものね。

―脳研究の先に情報通信というものを見越しているという研究は少ないですものね。

大岩そうですね。それから、BMIとかBCIと呼ばれている脳とコンピューター間のインターフェース技術があるんです。頭の中で考えただけで電灯のスイッチが入るとか、キーボードが打てるとかいった技術で、最近その研究が世界的に盛んになっています。私たちのところでもその研究をしています。脳の研究開発は大変長い時間がかかりますが、人間のコミュニケーションの基本になる情報通信技術では、NICTが中心となってこうした研究を行うべきであると思います。

―脳の研究は世界中で注目されていますね。

大岩そうですね。脳の研究は本当に総合科学だという気がします。生理学実験のデータもあれば、心理学実験のデータもある。数学的理論モデルもあり、工学的研究もあって、すべての知見が統合されて脳というものが理解されていく。一面だけを見ても、なかなか脳機能とは何かという答えは出てこないでしょう。コンピューター科学とか情報科学から出てきたモデルを実験で確かめていくというやり方も進んでいくでしょう。そのモデルに有効性があれば、それはシリコンベースの世界に利用できるので、ネットワーク技術などへの応用も可能になると思っています。

先駆的に進めてきた研究が世界的なブームに

―タンパク質とか細胞を使う研究とはどのようなものなのでしょう。

大岩私たちがインターネットなどを使って通信しているときは、電磁波に情報を載せているわけです。一方、私たち生き物の中では、情報は化学物質に載っています。神経細胞は電気パルスを使って情報を伝えますが、神経細胞同士の情報伝達にはシナプスから出る化学物質である神経伝達物質が働いています。また、ホルモンや成長因子などの化学物質を介した情報のやり取りが細胞間では行われています。この化学物質による情報伝達を使って生き物は環境変化に適応して巧妙に生きることができるわけです。この仕掛けを拝借するのです。つまり細胞やタンパク質を使って情報通信システムを作るといった研究です。例えば細胞は化学物質、熱、光などに対する感度の高い超小型のセンサーをたくさん持っています。ここで検出した信号を増幅したり変換したりするシステムを細胞で作り、最後はシリコン技術で電気信号に変えるといったことができれば、細胞とシリコンのハイブリッドによる新しいセンサーができるわけです。

―タンパク質を利用する方法はほかにもありますか。

大岩私の専門はタンパク質モーターという、動きを作り出すタンパク質です。このタンパク質をシリコン基板に貼り付けて、その機能を生体の中と同じように再現するという技術を開発してきました。タンパク質を単に基板に付着させただけでは、方向性のある動きは取り出せないのですが、基板の上に特別な台を作ったり、溝をつけたりすると、動きの方向をコントロールできるようになります。この動きの方向制御によってバイオチップを作ることができると考えています。こうした研究を私たちは2000年ごろから先駆的に進めてきたのですが、それが今、世界的なブームとなっています。

生物試料を使ったシステムの大きな可能性

―生物試料を使ったシステムは、シリコンで作られたシステムとは随分違うようですね。

大岩そうですね。生物独特の特性があります。生物試料を使うポイントの1つは、自己組織化と言われるものです。全体の設計図を持たずとも自ら構造を作り上げることができる特性です。これをナノテクノロジーの鋳型として使うといった応用も検討されています。また、生物試料のあいまいさや柔軟性が大事な特性になってきます。1つ1つの素子の動作はかなりあいまいですが、これが集団で振舞うときには安定します。しかし、環境変化には、要素のあいまいさが幸いしてかなり柔軟に適応できるということもあります。センサーとして使えば、多種多様の物質に柔軟に応答してくれる、感度が非常に上がる、雑音の大きなところでも機能するなどの特長ある素子が作れる可能性があります。

―基礎的な段階の研究が多いのでしょうか。

大岩確かに基礎的段階の研究は多いのですが、最終的な応用のイメージは常に意識しています。タンパク質や細胞の場合はセンサーや小型の機能素子への応用ですし、脳研究の場合は人と人とのコミュニケーションへの明確な応用を考えています。

―将来こうした研究を応用してベンチャーが立ち上がったりするといいですね。

大岩そうですね。製品化まで見通せるような明確なターゲットが出てくれば、その可能性は十分にあると思います。それが可能なところまで研究が成熟してくれれば、私たちとしてはうれしい限りです。

行っている研究を、いかに皆さんに知っていただくかが大事

―神戸研究所の戦略としては、バイオとナノの融合をもっと進めていって、基礎から応用へどんどん向かっていくということでしょうか。

大岩バイオ・ナノそれぞれの基礎研究から発展させて融合・応用までつなげられると考えています。それをぜひ進めたいですね。そこが神戸研究所のあるべき姿だと思います。応用展開まで今一番成功しているのは超伝導プロジェクトだと思います。基礎から積み上げてきて世界最先端のトップシステムを作り上げました。多くの微細加工技術まで自ら開発をしてきたのです。製品化までの道も開きつつあります。この点で、これが成功モデルの1つだと思っています。

―研究が応用されていくためには、神戸研究所でどのような研究をしているかを外部に知らせることも大切ですね。

大岩そのとおりです。私自身も機会があればどこへでも出かけて、ここの成果がいかにおもしろいかを話すようにしています。昨年11月6〜8日には、けいはんな研究所でのオープンハウスにも参加して、当研究所のスタッフも説明に行ってきました。企業向けに専門性の高い発表を行ったり、講演会にも出かけています。私たちが行っている研究を、いかに皆さんに知っていただくかが大事だと思っています。

―ありがとうございました。

大岩 和弘(おおいわ かずひろ)

大岩 和弘(おおいわ かずひろ)

神戸研究所長 未来ICT研究センター長

大学院博士課程修了後、帝京大学医学部講師を経て1993年通信総合研究所(現NICT)に入所。以来タンパク質モーターの単一分子計測と分子通信研究に従事。兵庫県立大学連携大学院教授。博士(理学)。