光・時空標準グループの取り組み

時間と空間における位置は社会生活から先端研究に至るまで何ごとにも必要となる根源的な情報です。そこに求められる正確さや信頼性は、その目的によってさまざまですが、両者は独立なものとして扱われることがほとんどでしょう。しかし、極めて精密な測定においては、時間と空間とは不可分な存在であり、4次元の時空間という概念で一体としてとらえることが必要になります。光・時空標準グループでは、時間と周波数、位置のもとになる基準座標系の究極的な計測やこれらの利用技術の研究開発に総合的に取り組んでいます。

時空標準とは

まず、時空間における、現在最も基本的な定義は光の伝わる速度、そして特定のセシウム原子の量子遷移の周波数です。1秒の長さはこの周波数により定められています。そのため、私たちのグループでは、セシウム原子を用いて究極の正確さを追求した周波数基準信号を作り出す原子泉型一次周波数標準器の開発を行い、定期的な運用を行っています。また、常時運用することのできる複数の原子時計を特別に温度管理のされた原器室で運用し、そこから作り出す日本標準時を長波標準電波や高性能なNTPサーバーによって広くユーザーのみなさんに提供するという業務を行っています。世界の標準時として広く利用されている協定世界時は、世界各国の時間周波数標準研究機関から国際度量衡局(BIPM)に報告される多くの原子時計から作られますが、NICTの原子時計はその中でも世界第2の寄与率を持ち、協定世界時の決定に大きく貢献しています。

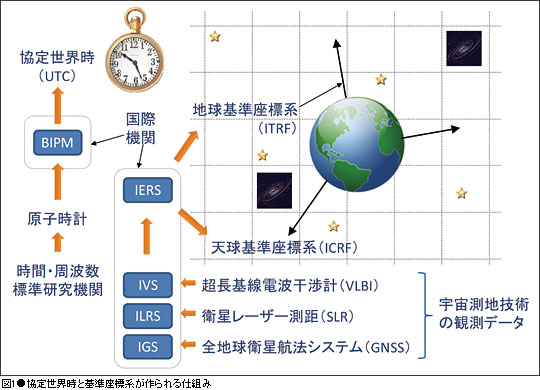

一方、空間における位置計測の基準は、基準座標系です。地球の重心を原点として、地球と共に自転する地球基準座標系(ITRF)と天球に固定されて動かない天球基準座標系(ICRF)とが国際的に採用されています。日本国内の緯度と経度を決める測地系にも、2002年に施行された改正測量法でITRFを基にした世界測地系が導入されました。これらの基準座標系は、超長基線電波干渉計(VLBI)、衛星レーザー測距(SLR)、全地球衛星航法システム(GNSS)といった宇宙測地技術の観測データがもとになって構築されています(図1)。NICTは、このうちVLBIの観測をとりまとめる国際機関である国際VLBI事業の技術開発センターとして中核的な研究開発を実施しているほか、SLRとGNSSの国際観測拠点も運用しており、国内で唯一、世界的にも数少ない3つの宇宙測地技術観測施設を持つ研究機関となっています。特に、VLBIの観測データは、ICRFの構築を100%支えているとともに、ITRF全体のスケールを決めるための基礎データとしても使われています。人工衛星を用いたSLRやGNSSといった観測手法では、GM(重力定数と地球質量の積)の値の精度が不十分なため、地球規模の大きさにおいてはVLBIのデータが長さの基準として使われているということを意味しています。

このような位置計測や基準座標系の構築をする活動や、協定世界時を構築する活動は、それぞれ国際的な協力の元にその枠組みが作られており、NICTはそれらの中で積極的に位置づけられて活動を行っています。冒頭でも述べましたが、これらの活動は本来密接に関連したものであり、実際それぞれの国際機関は相互に密接に連携して協力を行っています。一つの研究機関が両者に参加して貢献しているのは世界的に見ても私たちのグループだけであり、時空の標準をより一体として作り出していく上で大きな役割を果たしています。

次なる時代の時空標準へ

セシウム原子のマイクロ波遷移の周波数から秒が定義されたのが1967年。それから40年以上を経過して、さらに精密な秒の単位の再定義へとつながるような次世代の光周波数標準の研究開発が多くの研究機関で競い合うように行われています。私たちのグループでは、カルシウムイオンを用いた光周波数標準システム(図2)及びストロンチウム原子の光格子時計システムの研究開発に取り組んでいます。また、このような究極の光周波数標準器を評価するためには、精密にそれぞれの周波数を比較する技術が必要となりますが、標準器の置かれている場所の高度が変われば、重力の大きさも変化することになるため、標準器の位置を正確に計測しておくことが必要です。また、比較に使用する衛星の軌道やそのときの地球の自転の変動も正確に把握しておくことも不可欠です。このように、正確な時間・周波数計測と位置計測とは表裏一体の関係にあります。周波数と時刻の比較には、従来、主に通信衛星を用いる衛星双方向時刻比較法や、宇宙測地技術の一つであるGNSS観測データを用いる方法が使われてきましたが、次世代のVLBI観測技術(図3)を用いてさらに高精度な時刻比較手法を追求することも私たちの重要な研究課題です。このように、時間や周波数の計測技術と位置計測の研究開発を一体的に推進していくことこそが、私たちの強みの一つであり、またそれが真に必要な時代へと変革してきている中で重要な役割を果たしていくものと考えています。

Profile

小山泰弘(こやま やすひろ)

小山泰弘(こやま やすひろ)新世代ネットワーク研究センター 光・時空標準グループ グループリーダー

大学院修士課程修了後、郵政省電波研究所(現NICT)に入所。以後、鹿島宇宙技術センターにおけるVLBIを用いた測地学の研究を中心に、電波科学、電波天文学、地球物理学の研究を幅広く行っている。2008年7月より現職。博士(学術)。