はじめに

夕刻のJR京都駅、プラットホーム上空に突然現れた黒い巨大な塊が、その形を変えながら飛びまわっています。ムクドリの群れ飛びです。群れ全体が一糸乱れず瞬時に方向転換していく様子は、まるでこの群れに意思があるかのようです(図1)。このような、多数の個体が作る集団の振る舞いは、私たちの身近なところで見ることができます。イワシの群れ泳ぎやイナゴの群れなどもその例です。それぞれの個体が衝突せずに、群れとして行動するメカニズムはどのようなものなのでしょうか。この現象は自然界に限定されたものではありません。混雑した地下街に自然に生じる人の流れ、高速道路に生じる自然渋滞などもこれに該当します。細菌やアメーバの作るコロニー、昆虫の卵の発生過程で生じる縞模様も、自ら動くことができる個体(自走粒子)の群れとしての挙動の結果生じたものですから、この行動を作り出す鍵は、個体の知性にあるわけではありません。分子から個体のレベルまで、生命の構造階層を超えて生じる自走粒子による集団的行動には普遍的原理があるはずです。この研究分野は、近年新たに興った物理学の潮流です。

図1●JR京都駅の上空を飛び回るムクドリの群れ

理論モデル

群れの行動を説明するモデルとしては、1986年にレイノルズによって作られたシミュレーション“Boids”が有名です。このモデルでは、群れを構成する個体に対して3つの単純な規則が与えられています。1.近くの個体とは衝突しない。2.近くの個体の運動速度と同じ速度で運動する。3.近くの個体の近傍に居続けようとする。この規則に従って、個体は短い距離での相互作用を行い、その結果、群れ全体が長距離に及ぶ統一性を創発します。その約10年後には、Vicsekらが、等速で平面内を移動する自走粒子が局所的に隣の粒子と相互作用して近傍の粒子の平均方向と同じ方向に動くとする二次元非平衡モデルを提案しました。これらのモデルは数理計算によって集団挙動を模倣することができ、集団の振る舞いの本質を捉えることに成功したように見えます。しかし、個々の粒子に与えた規則の妥当性は、鳥や動物の群れの観察などからでは実証することができません。動物が何を考えているかは外部から測りようがないからです。これらのモデルの評価は、粒子間相互作用の規則を厳密に実証することができる実験系の出現を待たねばなりませんでした。

生命科学の研究ツール

生命現象の理解のためには、その現象を担う核酸、タンパク質などの構成要素を分離精製して、理想的条件下(希薄溶液極限に基づく結合の簡単な描像)で、反応環境の一様性の仮定の下で、それぞれの特性を生化学的・物理化学的に明らかにする要素還元的研究が有効な手段です。これに加えて近年、構成要素が細胞内にあるときの環境の複雑さを維持しつつも、物理的実証を可能とする簡潔性を有した実験系の開発が進んできました。これは、“理解”に関するファインマンの言葉、“What I cannot create, I do not understand.”を実践するがごとく、精製した有限種類の構成要素を試験管内で組み合わせることで、複雑な細胞内構造や細胞機能を再構築する実験系の開発です。この実験系は、これまでの生命科学研究で仮定されてきた理想 的条件や一様性の仮定を緩めることによって、細胞機能をより実態に近い形で再現するもので、要素の混み合いや構造による束縛、力学要素を取り込んだ高次の再構築です。私たちの研究グループは、生体運動の原動力であるタンパク質モータの機能解析を進める上で有用なツールとして試験管内での運動再構築系を開発してきました。今回、この実験系が自走粒子の群行動を研究するのにも最適な実験系であることを見出したのです。これは、自走粒子の集団挙動の物理学と細胞内構造を作り出すタンパク質機能の研究の橋渡しとなるものです。

ダイニンによる微小管運動が創発する渦構造

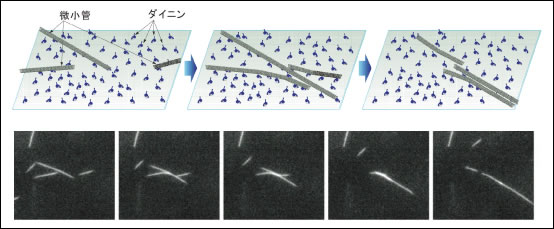

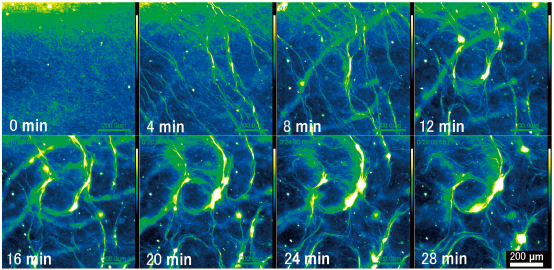

私たちは、アデノシン三リン酸を動力とするタンパク質モータ「ダイニン」を基板表面に吸着させて、この上で、細胞骨格繊維の1つである微小管を滑走させる実験系を用いて、運動している微小管同士の局所的な相互作用が、長距離にわたる構造を創発する現象を見出しました(図2)。微小管は、互いに衝突しながら、やがて運動の向きをそろえはじめ、何本もの太い流れを作り出します(図3、4-8分のパネル)。さらに、運動開始から10分ほどで突如として大きな渦が出現しました。実験槽全体を観察すると、渦構造が実験槽床面と天井面の全面に配列を作っていることが確認できました(図4)。

図2●試験管内運動再構築実験における微小管の衝突下の写真は蛍光顕微鏡で観察した微小管の運動の時間経過(0.3秒ごとに記録)。大きさ50nmのダイニンは、光学顕微鏡では直接見ることはできないので、写真には微小管だけが写っている。

図3●実験槽の表面に微小管の運動軌跡が創り出した渦構造の時間経過運動開始時からの時間経過を示す。3~6分ほどで微小管の束が出来上がり、何本もの流れが見える。その流れの向きは水平方向から垂直方向に回転し(9~12分)、突然、渦状のパターンが形成される(12~15分)。

図4●実験槽内床面前面に形成された微小管の渦の配列実験槽の床面と天井面に直径400μm(マイクロメートル)ほどの渦が形成される。床面に焦点を合わせているので、天井面の渦は焦点がずれている。同じ面にあり、隣接する渦は互いに入り込むことはなく接触した状態にある。

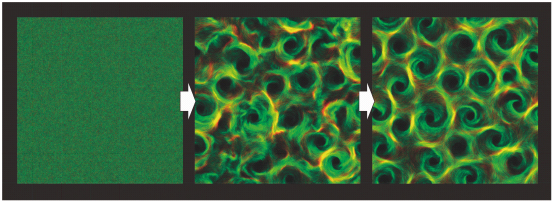

この実験系を使うと、個々の粒子(微小管)の運動及び衝突時点での挙動を詳細に解析することができ、この創発現象の背景にある物理的要素を、実験データに基づいた簡潔な数理モデルにすることができます。Vicsekモデルを拡張して構築したこの数理モデルには、実験から得られた「自走粒子の短時間記憶(運動方向の偏り)」の項が入っています。微小管相互作用とその運動特性に関わる実験データをそのまま数理モデルに当てはめて数値計算を行うと、粒子が十分に多数集まる条件において、運動方向の短時間記憶が集団として増強されて空間サイズが1,000倍も異なる秩序構造、渦列構造の出現を再現することができました(図5)。

図5●数理モデルによる渦形成のシミュレーション結果渦の中で時計回りに動く微小管と反時計回りに動く微小管を色で識別してある。

個々の粒子の運動について見てみると、運動する粒子が持つ記憶(運動方向の偏り)という特性は、運動の向きが同じくそろい、寄り添う、あるいは逆方向に揃って、すれ違うという相互作用を通じて伝えあっています。寄り添って運動する場合に比べて、すれ違いによる相互作用は、粒子にとって時間的には一瞬の出来事ですので、少数の粒子の相互作用においては、大きな効果はありません。しかしながら、多数の粒子が存在する状態においては、すれ違いによる相互作用が記憶情報の交換の点で重要となります。多数の粒子が衝突してすれ違いを続けることで、集団全体としてある種の記憶の共有がなされることとなり、粒子サイズに比べてはるかに巨大な秩序構造が創出されるのです。このように、集団化によって個々の短時間の記憶が集積する様子を示す、単純かつ再現のよい実験系の発見は、自走粒子一般の集団運動を理解する上で重要なステップになると考えられ、複雑系の物理学のみならず細胞生物学関連のジャーナルにも紹介されるなど、高い関心を集めています。

注: この研究成果は、住野豊氏(愛知教育大学教育学部)、永井健氏(東京大学大学院理学系研究科)、吉川研一氏(京都大学大学院理学研究科)、Hugues Chaté氏(CEA-Saclay)らとの共同研究によるもので、Nature 483, 448-452 (2012)に掲載されています。

|

大岩 和弘(おおいわ かずひろ) 未来ICT研究所 研究所長 大学院博士課程修了後、帝京大学医学部講師を経て1993年、郵政省通信総合研究所(現NICT)に入所。以来、タンパク質モータの単一分子計測や構造解析と分子通信技術の研究開発に従事。兵庫県立大学連携大学院教授。博士(理学)。第23回大阪科学賞。平成21年科学研究費補助金優秀審査員表彰。 |

![]() 1208号_1-2p(印刷用、605KB、A4 2ページ)

1208号_1-2p(印刷用、605KB、A4 2ページ)