いつでも・どこでも・だれとでも 安心安全のために

衛星携帯電話の現状

大規模な災害が発生したときは、携帯電話や固定電話が使えなくなることが想定され、被災状況の把握や人命の救助など、必要な情報を伝達する手段を検討しておく必要があります。

衛星を使った通信は、地上のダメージの影響を受けにくく、衛星が見える場所であれば通信が可能なことから、災害発生時や他の通信手段がない場所での情報伝達に役立つことが期待されます。その際、通信端末は小型軽量で携帯性に優れた端末であることが望ましいと考えます。

衛星携帯電話は、日本ではイリジウム、ワイドスター(NTT)及びインマルサットが利用可能です。イリジウムはハンドヘルド型、ワイドスター及びインマルサットはノートPC程度の少し大きめの平面アンテナを用いる端末が提供されています。

技術試験衛星VIII型と携帯端末

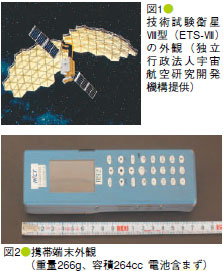

技術試験衛星VIII型「きく8号」(以下「ETS‐VIII」という。)は2006年12月に種子島より打ち上げられました。Sバンド(2.5/2.6GHz)大型展開アンテナを2基搭載しており、軌道上で直径13mのパラボラアンテナと同等の性能を提供できるため、地上の通信端末の小型化が可能になりました。図1にETS‐VIIIの外観を、図2にNICTが開発した小型衛星携帯端末(以下「携帯端末」という。)の外観を示します。

技術試験衛星VIII型「きく8号」(以下「ETS‐VIII」という。)は2006年12月に種子島より打ち上げられました。Sバンド(2.5/2.6GHz)大型展開アンテナを2基搭載しており、軌道上で直径13mのパラボラアンテナと同等の性能を提供できるため、地上の通信端末の小型化が可能になりました。図1にETS‐VIIIの外観を、図2にNICTが開発した小型衛星携帯端末(以下「携帯端末」という。)の外観を示します。

今回開発した携帯端末は、送受信アンテナをセラミックパッチアンテナとして小型化し、端末本体に内蔵しました。また、消費電力が比較的大きな電力増幅器は、高効率なものを新規に開発し、省電力化を図りました。

伝送速度は8kbps、音声符号化方式は初期のディジタル携帯電話で使用されたPSI‐CELP(5.6kbps)を用いており、音声の品質はそれと同等となっています。

相手端末の呼び出しは、相手端末のID番号(電話番号と同じ)をキー入力して発信し、直接相手を呼び出す方式です。

進む衛星通信実験

NICTでは、ETS‐VIIIと携帯端末を用い通信実験を進めています。ETS‐VIIIは打ち上げ後の初期動作確認で受信系の低雑音増幅器に不具合が発生していることが判明し、現在、受信用大型展開アンテナが使用できません。このため高精度時刻比較実験用の直径1mのアンテナで代用しています。

通信実験では、衛星の受信性能が低下した分、携帯端末の送信アンテナをセラミックパッチアンテナから直径0.68mのパラボラアンテナにして、衛星の受信アンテナの利得の不足分を補っています。

通信実験の結果を携帯端末の動作パラメータの調整にフィードバックし、現在、おおむね100%の確率で通信回線を確立でき、良好に音声通信ができるようになりました。

今後の展望

総務省は、地上/衛星共用携帯電話システムの実現に向けた研究開発をNICTに委託しました。これにより、今年度から5年計画で実用化に向けた検討がスタートしました。衛星携帯電話システムの今後の発展に期待してください。

Profile

山本伸一(やまもと しんいち)

山本伸一(やまもと しんいち)

新世代ワイヤレス研究センター 宇宙通信ネットワークグループ 主任研究員

1975年に郵政省電波研究所(現NICT)入所。ETS-V、-VI、COMETS及びETS-VIIIを用いた移動体衛星通信、車載用アンテナ追尾技術などの研究に従事。