新世代の高度無線サービスを研究開発する横須賀研究所は、無線実験を行うのに適した地、神奈川県三浦半島のYRP(横須賀リサーチパーク)に拠点を構えています。

無線通信技術の開発拠点

―新世代ワイヤレス研究センターではどのような研究をしているのですか。

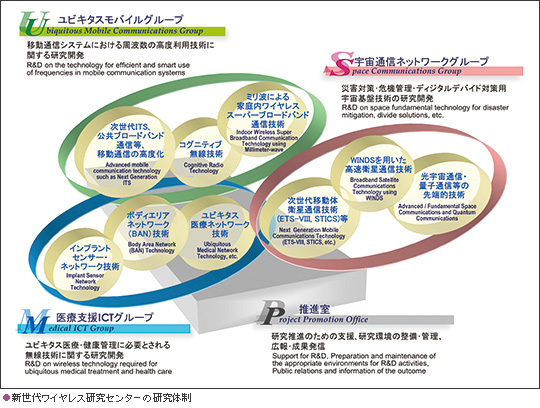

門脇この研究センターは、NICTの前身で電波研究所と呼ばれていた時代から脈々と行われてきた無線通信分野の技術研究を受け継ぎ、次の世代には何が必要になるか、どういう技術開発が世の中の役に立つのか、そのような視点から研究に取り組んでいる研究センターです。ですから、例えば携帯電話端末の開発のように、一般企業がビジネスとしてやっている技術研究とはうまく棲み分けて、公共の研究機関としての役割を果たすことに努めています。

門脇この研究センターは、NICTの前身で電波研究所と呼ばれていた時代から脈々と行われてきた無線通信分野の技術研究を受け継ぎ、次の世代には何が必要になるか、どういう技術開発が世の中の役に立つのか、そのような視点から研究に取り組んでいる研究センターです。ですから、例えば携帯電話端末の開発のように、一般企業がビジネスとしてやっている技術研究とはうまく棲み分けて、公共の研究機関としての役割を果たすことに努めています。

―YRP(横須賀リサーチパーク)の中に配置されているのはなぜですか。

門脇YRPは、総務省が中心となって作られた、無線通信、特に移動通信の研究拠点で、1998年に正式に動き始めました。当時、国の研究機関の一つの核であるということで、関連する企業とともにここに拠点を構えたのです。この場所が選ばれた理由の一つには、位置的に、横浜、東京のある北側には山があり、反対側は海に面しているという地形的特徴があります。都会側からの電波の雑音が比較的少なくて無線通信の実験に適しているんです。

―現在、どのような研究に力を入れていますか。

門脇今、たいへん注目されているコグニティブ無線技術です。つまり、無線端末が電波の利用環境を認識し、種々の無線システムの中から最適なものを選択する、あるいは使われていない周波数を利用することで、周波数利用効率を向上させる新しい技術です。異なる無線システムや複数の事業者の無線システムの中から、または未利用周波数の中から、利用者の要求に応じた最適な電波を選ぶ通信方式で、将来、有限な電波資源が逼迫した時のために、今やっておかなければならない技術開発なのです。これは、公的機関であり中立な立場にある我々の使命だと思っています。

―研究はどの程度進んでいますか。

門脇基本的な動作をするプロトタイプは、試験機としてすでに動いています。次の段階は、私たちが積み上げてきた技術をどんどん提案して、国際標準にしていくことです。すでにコグニティブ無線に関しては、我々の提案の一部がIEEEの標準として採択されています。そのような意味でNICTの技術は日本全体をリードしており、しかも世界標準につながるレベルですから、世界的にも最前線にいるんじゃないかと思っています。

産学官の連携で技術開発を促進

―新世代ワイヤレス研究センターは、産学官との連携が多いですね。

門脇このYRPという場所そのものが、産学官連携を象徴していますね。我々公共機関とともに、NTTドコモ 、富士通 、NECといった企業が拠点を持っておられます。ですから色々なプロジェクトを共同でやっていく上で、このYRPにいること自体が、非常に有利で、いい環境にあるわけです。

―プロジェクトの一例を教えていただけますか。

門脇例えば高度道路交通システム(ITS)ですね。車と車あるいは車と道路をつなぐ次世代の無線ネットワークの実験を、YRPに拠点を置く企業と一緒になって、まさしくYRP内の道路を使って行っています。YRP内の道路は公道なんですが、ここは総務省のユビキタス特区の指定を受けるなど、実験用に電波を使うことができる環境が整っているのです。

―産学官連携ではご苦労も多いのでは?

門脇先ほど標準化と言いましたが、開発した技術の標準化には、なんといっても仲間作りが大事なんですね。賛同してくれる仲間がたくさんいないと、自分たちの提案が通らない。そのために、いわゆるコンソーシアムを作るのです。一つの成功例としては、ミリ波帯という非常に高い周波数を使ったギガビットクラスの超高速無線通信技術を開発しまして、それをIEEEのスタンダードとすべく、民間企業とコンソーシアムを形成しました。インプットドキュメント作り、またディスカッションへの参加などを手分けして行って、IEEE802.15.3cという標準を、ほぼ私たちの提案でまとめ上げることができました。

―人的パワーが必要ということですね。

門脇標準化という仕事は非常に負荷の大きな仕事なんです。ドキュメントを作成して、異なる提案を持っている人たちに対してアピールし説得する。最後は投票になりますが、賛成を勝ち得るためには幅広いロビー活動など、大きな労力が必要です。でも、それだけでもいけない。予算に基づいた研究の全体計画の面からも、それらの仕事をバランスよく配分しなければならない。そういった一連のことをプロデュースするのが、私の基本的な役割ですね。

―海外との連携も盛んですね。

門脇海外の色々な大学や研究機関と個別の共同研究契約や包括的研究契約(MOU)を結んでいます。たとえば宇宙の関係ですと、アメリカのNASAやESA(ヨーロッパ宇宙機関)などと連携をしていますし、デンマークのオールボー大学やフィンランドのオウル大学などとも連携しています。

衛星通信もブロードバンド時代に

―最近の話題として、WINDS衛星「きずな」による伝送実験がありましたね。

門脇衛星通信のブロードバンド化は、1992年頃に机上の検討から始まり、昨年2月にようやく「きずな」が打ち上げられて、衛星で1.2Gbpsという世界最高速を実現しました。この衛星は交換器のようなスイッチを持っていて、経路を切り換えながら伝送するという機能なども持っています。高速伝送するためにはビーム幅を絞るスポットビームが必要ですが、一つのスポットビームでは狭い地域しかカバーできないので、色々な所と通信する場合、スポットからスポットへと切り替えが必要になってくる。ですから、衛星による高速伝送においてスイッチングは、必要不可欠の技術なんです。

―スーパーハイビジョンの伝送実験はその成果ですね。

門脇そうですね。5月に開催されたNHKの「技研公開」において、札幌からの映像をスーパーハイビジョンで伝送実験しました。スーパーハイビジョンそのものは約500Mbpsという伝送速度を必要とします。スーパーハイビジョン映像の撮影や圧縮、表示などの部分はNHKがやっていますが、伝送部分を共同研究という形でNICTが担当しました。現在、500Mbpsを実現できる衛星はWINDSしかありません。

―ご自身はずっと衛星通信の研究に携わってこられたのですか。

門脇はい、私は学生時代に通信技術を勉強したのですが、その頃から夜空を眺めたりするのは割合好きで、なにがしか宇宙への憧れのようなものはありました。宇宙に関わる仕事をしてみたいと…もちろん淡い夢でしたけれど。その夢がNICTに入って、通信と宇宙が融合した宇宙通信に携わることになり、結果的に実現したということになるかもしれませんね。

―最先端の研究をされている中で、無線通信の未来をどのようにとらえておられますか。

門脇携帯電話やインターネットなどで世の中は随分と便利になったとは言いつつも、私の親は使えないんですよ。テクノロジーは進化を続けていますが、本当に生活に密着した成熟した技術かというと、まだ一歩も二歩も遅れている、というのが私の実感です。本当の意味で私たちの生活を支え見守ってくれるための、ふだん気がつかないけれど、私たちを優しく取り巻いている、そんなワイヤレス・テクノロジーを作っていかなければならないと思いますし、また、そのような世界を夢見ていたいですね。

―まさにユビキタスな未来社会ということですね。本日はありがとうございました。

門脇 直人(かどわき なおと)

門脇 直人(かどわき なおと)

新世代ワイヤレス研究センター 研究センター長

東北大学大学院修士課程修了後、三菱電機株式会社を経て、1986年に郵政省電波研究所(現 NICT)入所。移動体衛星通信、高速衛星ネットワークなどの研究に従事。