宇宙通信ネットワークグループは、NICTにおける宇宙通信分野の研究開発全般を担当しており、衛星の軌道や衛星通信技術等の宇宙基盤技術の研究から衛星通信システムの研究、さらに実験衛星を用いた宇宙実証実験までを実施しています。

宇宙基盤技術の研究

宇宙基盤技術の研究において、衛星軌道の研究では、通信信号の相関処理により衛星位置を高精度に計測する技術を開発し、静止軌道上の衛星位置を約1mの誤差で知ることができるようになりました。

衛星搭載中継器や光衛星通信技術の研究においては、「再構成通信機」や光衛星通信装置の宇宙実証に向けて準備を進めるとともに、地上光空間通信に使用できる超小型光空間通信装置を開発し、1.28Tbps(40Gbps×32チャネル多重)の世界最高速を達成しました。

衛星通信システムの研究

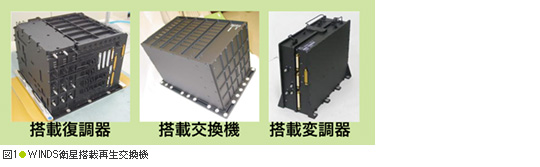

実証衛星の開発においては、宇宙航空研究開発機構(JAXA)等と共同で衛星搭載通信システムの研究開発を行っています。超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS:2008年2月打ち上げ)の研究開発においては、衛星搭載再生交換機の開発を担当しました(図1)。この交換機は、衛星打ち上げ後、設計通りの性能を発揮するとともに既に1年以上稼働しており、WINDS実験参加機関の多様な実証実験に利用されています。

大規模災害時の通信の確保及び被災情報把握に関する研究

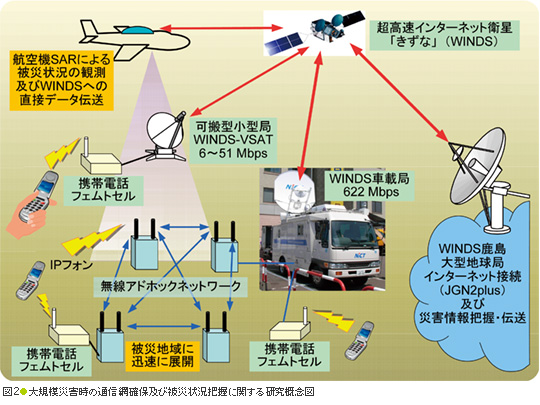

我々は通信ネットワークのサバイバビリティ(悪条件下の通信可能性)に着目し、地震等の大規模災害時の通信網確保の実証実験計画を進めています(図2)。航空機SAR(合成開口レーダー)の計測データをWINDSで伝送できれば、被災地の状況把握の大幅な時間短縮が可能になります。また被災地域にWINDS車載局を配備し、無線ネットワークを展開することで、被災直後の通信ネットワーク障害を回避し、被災地域の迅速な復旧支援が可能になります。

今後の展望

当グループでは、地上通信網では実現できないような広帯域で高速移動通信までをカバーする「ブロードバンドモバイル」衛星通信の実現を目指しています。ブロードバンドモバイル衛星通信により小型地球局装置で、固定・移動を問わず通信の確保が可能になれば、国民の安心・安全への強力なサポートとなります。また、要素開発を進めている光衛星通信技術は、通信衛星の伝送能力に画期的革新をもたらす可能性を秘めています。今後、迅速な宇宙実証の繰り返しによりNICTの光衛星通信技術の確立を目指します。

Profile

鈴木 龍太郎(すずき りゅうたろう)

鈴木 龍太郎(すずき りゅうたろう)新世代ワイヤレス研究センター 宇宙通信ネットワークグループ グループリーダー

大学院修士課程修了後、1979年に郵政省電波研究所(現NICT)入所。衛星通信システム、移動体衛星通信、遠隔教育、非常時通信、ITSなどの研究に従事。博士(工学)。