2009年7月22日 日本国内では46年ぶりとなる皆既日食が各地で観測されました。NICTでは映像ならびに観測結果をICT技術で伝え、研究開発成果を直接多くの方々に還元する機会と捉え通信実験・観測や、各種イベントを行いました。

皆既日食4K超高精細全天映像ライブ伝送実験に成功(世界初)

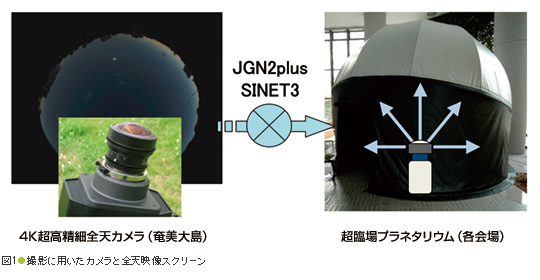

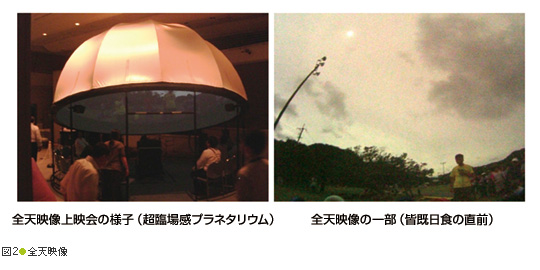

ユニバーサルメディア研究センターは、超臨場感コミュニケーション産学官フォーラムURCFと共同で、奄美大島で観測された皆既日食を、「4K超高精細全天映像伝送システム」及びJGN2plus等の高速ネットワークを用いて、超臨場感プラネタリウムにライブ伝送し上映することに成功しました(図1、図2)。

4K超高精細映像技術は、NICTが1997年から研究開発を開始し、2003年に世界に先駆けてその基盤技術を完成したものです。その発祥の地であるけいはんな(けいはんなプラザ)を含めて、大阪ABCホール、大阪市立科学館、つくばエキスポセンターの4会場に多地点ライブ配信しました。さらに7月24、25日のNICT本部(小金井)施設一般公開においても、4K全天映像録画上映会を実施し、大好評を得ました。

超高速インターネット衛星「きずな」による硫黄島からの中継実験

新世代ワイヤレス研究センター 宇宙通信ネットワークグループでは、国立天文台、JAXAとともに7月15日から、硫黄島から超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS)を用いた日食画像伝送の通信実験を実施しました。NICTは車載2.4m地球局(図3、SDR-VSAT)を用い、硫黄島から日食画像ならびに風景映像を衛星に向けアップリンク、これを小金井局で受信、JGN2plusを経て国立天文台・NHKから、またNICT独自のストリーミングにて全国に配信することに成功しました。鹿島局はバックアップとして待機しました。事前の通信実験では衛星の155Mbpsモードを用い、高精細画像16Mbps×5本、IP電話、TV会議システム、メール通信などのネットワーク環境を確立しました。硫黄ガスと高温多湿という環境でアンテナ駆動系、モデムなどにしばしば不調が発生し、対策等工夫を重ねて成功に至ったものです。また、中継直前に強烈なスコールに見舞われ、実際の生中継では安全をみて通信速度を10Mbps×4本まで抑えましたが、画質的には遜色なく、全国に向け皆既の瞬間の画像を届けることができました。希少なリアルタイムの画像伝送が行えたことから硫黄島の日食画像はその後もニュース映像に頻繁に用いられました(図4)。

日食中継にJGN2plusが貢献

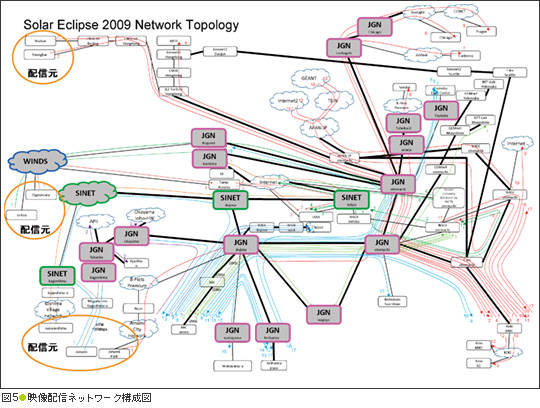

今回の皆既日食の映像が全国各地に配信できたのは、JGN2plusと「きずな」及びSINET3(学術情報ネットワーク)との相互接続・相互運用を昨年度より行っていたためで、今回は「JGN2plusネットワーク運用センター(NOC)」が、これらの調整と運用を統括しました。

【事前のトラフィック調整】

映像配信の計画はいくつかの研究グループに分かれており、その配信先もさまざまでしたが、JGN2plusを利用する実験グループや、ネットワーク研究団体などからの情報をもとに「映像配信ネットワーク構成図」(図5)を作成しました。この結果、全体のトラフィック量をシミュレーションすることができ、SINET3との間での事前のトラフィック調整なども行うことができました。

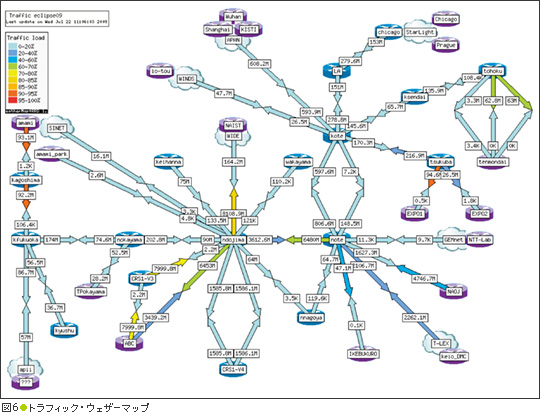

【ネットワークの監視】

本番の数日前からは「トラフィック・ウェザーマップ」(図6)を作成し、各地の双方向のトラフィックを監視できるようにしました。この手法はJGN2plus-NOCでも通常行っているものです。これにより、リアルタイムで各地でのトラフィック量が数値と色で識別できるため、異常時は即座に対応できるよう、備えることができました。実際にこの監視の結果、本番直前の「筑波」への配信の不具合の発見や奄美大島から鹿児島へのトラフィックの想定外の輻輳を事前に察知し、適切な警告・助言を与えたことで、本番までにすべての不具合を解消することができました。

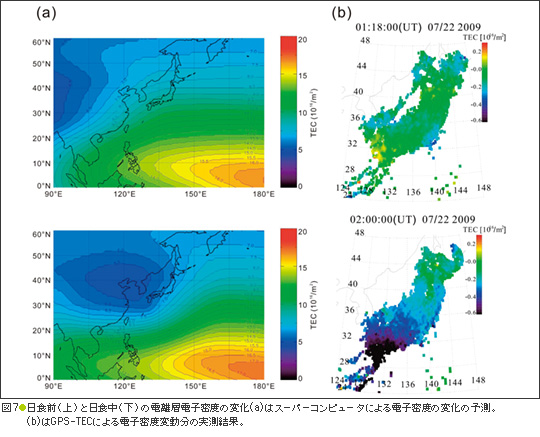

日食イベントに関連する宇宙環境予測と観測

電磁波計測研究センター 宇宙環境計測グループでは、太陽が月の影となることによる電離圏への影響について、事前にコンピュータシミュレーションによる電離圏電子密度の変動予測を行い、図7(a)のように変動は見られるものの日常生活への影響はないという判断をしました。イベント終了後にその検証を行い、コンピュータシミュレーションによる予測は、図7(b)に示す日食当日のGPS-TECの結果(GPS信号を使った電離圏電子密度の測定結果)とよく一致しており、予測が正しかったという結果を得ました。

インターネットライブストリーミング中継

奄美大島と硫黄島における皆既日食映像のインターネットライブ中継を行いました。配信の帯域が有限であるため、事前申し込み制とし、科学館や教育機関、団体で視聴する組織等を優先として配信を受け付けました。その結果、想定視聴人数は合計で約15000人にもなりました。想定よりも来場人数が多かった組織が多く、非常に良かったという感想が多く寄せられています。

現在、硫黄島の皆既日食のハイライトシーン(約10分)と、全体を約10分にまとめた映像をNICTのWebページから配信中です。

小金井展示室、沖縄大会議室で日食観測・ライブ中継上映会

NICT本部(小金井)の展示室において、中国の武漢、日本の奄美大島、硫黄島の日食の映像をライブストリーミング中継で上映しました。当日は65名もの近隣の小中学生や保護者の方々が集まり、宇宙環境計測グループの亘研究マネージャーによる解説つきで、映像を鑑賞しました。皆、刻々と変化する太陽の映像を固唾をのんで見守り、硫黄島の皆既のところでは歓声と拍手に包まれました。東京でも観測できる部分日食を木漏れ日等で観察するイベントも企画していたところですが、当日の東京の天候は曇りだったため、残念ながら実施できませんでした。

NICT本部(小金井)の展示室において、中国の武漢、日本の奄美大島、硫黄島の日食の映像をライブストリーミング中継で上映しました。当日は65名もの近隣の小中学生や保護者の方々が集まり、宇宙環境計測グループの亘研究マネージャーによる解説つきで、映像を鑑賞しました。皆、刻々と変化する太陽の映像を固唾をのんで見守り、硫黄島の皆既のところでは歓声と拍手に包まれました。東京でも観測できる部分日食を木漏れ日等で観察するイベントも企画していたところですが、当日の東京の天候は曇りだったため、残念ながら実施できませんでした。

NICT沖縄亜熱帯計測技術センターにおいては、約50名が参加して、奄美大島及び硫黄島での皆既日食の映像を上映するとともに、恩納村における部分日食を、鏡の反射、段ボール使用、日食メガネなどにより観察しました。