古来から「時」は、社会生活の最も重要な基盤。その「時」を作り、配信する業務は、極めて重要な役割といえます。「日本標準時」となっている長波標準電波発信業務をNICTがスタートさせて今年で10周年。発展するICT社会の中で「時」は新たな意味を持ち、新たな価値を生み出しています。そうした環境の中で、「光・時空標準グループ」が取り組む[つくる][くらべる][くばる]業務・研究は100万年に1秒の誤差という高精度な「時」を刻み続け、さらに1桁以上の高精度化を目指しています。

10周年を迎えた長波標準電波発信業務

―長波標準電波発信業務開始から10周年を迎えたということですが、具体的にはどのような業務なのでしょうか。

今村標準時と周波数標準(周波数の国家標準。1秒の長さの基準となる)は、情報通信の基盤であると同時に、安心・安全な社会生活の基盤として欠かせないものです。NICTは、この周波数標準の値を定め、標準時を日本全国に通報するという重要な役割を担っています。私たち光・時空標準グループは、日本標準時と周波数標準の発生・維持・供給を中核に、世界の標準時決定への貢献や、より正確な1秒を実現するための超高精度な原子時計の開発、産業や社会生活への利用を目的とした実用的な研究など、幅広い研究開発を行っています。

今村標準時と周波数標準(周波数の国家標準。1秒の長さの基準となる)は、情報通信の基盤であると同時に、安心・安全な社会生活の基盤として欠かせないものです。NICTは、この周波数標準の値を定め、標準時を日本全国に通報するという重要な役割を担っています。私たち光・時空標準グループは、日本標準時と周波数標準の発生・維持・供給を中核に、世界の標準時決定への貢献や、より正確な1秒を実現するための超高精度な原子時計の開発、産業や社会生活への利用を目的とした実用的な研究など、幅広い研究開発を行っています。

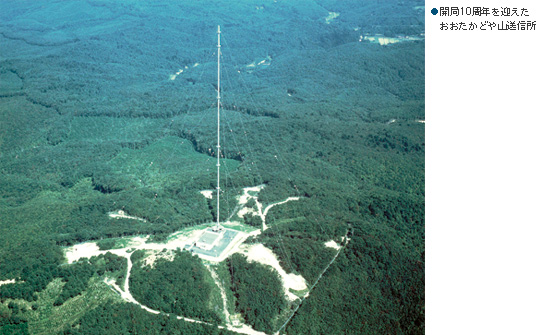

その業務の一環として、1999年6月10日(時の記念日)に「おおたかどや山標準電波送信所」(福島県)の運用を開始、日本全国に向けて40kHzの長波帯標準電波の発信をスタートさせました。その発信業務の開始から、今年でちょうど10年が経過したことになります。

―それ以前は、標準電波はどのように発信されていたのですか。

今村日本の標準電波は、1940年1月30日に「検見川無線送信所」(千葉県)で発信された短波帯の標準電波からスタートしています。それ以降2001年までは、ずっと5MHzや10MHzといった短波標準電波の発信が続けられてきました。短波の特性としては、上空の電離層で反射するので小さな電力で遠くまで届くというメリットが挙げられます。しかし、このことが逆に標準電波としてはデメリットでもあるのです。電離層の変化によるドップラー効果で周波数が変わってしまったり、多くの国が使っているために混信が起きるといった弊害がありました。

―そのために電離層観測も大きな意味があったのですね。

今村そうです。そこでNICTでは、地表を伝わり直接遠くまで電波が届く長波標準電波の研究を長年行ってきました。1966年には実験局(コールサイン: JG2AS)を開局して40kHzの長波送信実験を開始し、周波数精度を向上させる研究や1988年からは電波時計に利用できるタイムコードの送信実験などを続けてきました。こうした研究の成果として長波で標準電波を発信する「おおたかどや山標準電波送信所」が開局したのです。

―標準電波の発信は長波だけですか。

今村日本では「おおたかどや山」の開局後、短波による発信は廃止され、完全に長波標準電波へと移行しました。また、2001年10月1日には国内2カ所目となる「はがね山標準電波送信所」(佐賀県と福岡県の県境)の運用も開始されました。こちらでは60kHzの長波帯標準電波を発信しています。

これら2カ所の標準電波送信所で日本全国をカバーしています。現在、日本以外で長波標準電波(電波時計に使える電波)を発信しているのは、イギリス、ドイツ、スイス、アメリカ、中国の5カ国ですが、国内に2カ所の送信施設を備えているのは日本だけです。

| おおたかどや山標準電波送信所 | |

|---|---|

| ・所在地 | 福島県田村市/ 双葉郡川内村境界 |

| ・標高 | 約790m |

| ・位置 | 北緯37度22分21秒、 東経140度50分56秒 |

| ・送信開始 | 1999年6月10日 |

| ・送信周波数 | 40kHz |

| ・送信出力 | 50kW |

セシウム原子時計は数十万年に1秒の誤差

―そもそも標準時とはどのようなものなのか、簡単に説明していただけますか。

今村「日本の標準時は子午線が通る明石で決めている」と思っている方もまだ多いのではないでしょうか。元々の標準時は、人間の生活に密接に関わる地球の自転を基に決められていました。地球が1回転すると1日で、それを細分化して時・分・秒といった時間の単位を決め、太陽が真南に来る時刻を昼と決めたのです。これを天文時といい、グリニッジ天文台を世界の基準点としていました。

しかし、科学の進歩によって地球の自転を正確に観測できるようになると、実は地球の自転周期は一定のものではなく、潮の干満などさまざまな要因によりゆらぎが起きることがわかってきました。しかし、時間の単位である1秒や1分が日によって変わってしまうのでは、さまざまな面で不都合が生じます。そこで、より安定した1秒が必要となり、原子の振動周波数を基に決めようということになったのです。

―現在の1秒は、具体的にはどのように決められているのですか。

今村1950年代後半からさまざまな原子時計が開発、検討された結果、1967年の国際度量衡総会で「秒は、セシウム133原子の基底状態の2つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の91億9263万1770倍に等しい時間」ということが決議されました。簡単に言うと、セシウム原子が91億9263万1770回振動する時間を1秒と決めたということなのです。

セシウム原子に特定の周波数のマイクロ波を当てると、原子核の周りに電子が回っている安定した状態から不安定な状態に変化します。また、不安定な状態から安定した状態に戻るときにも、特定の周波数の電磁波を放出します。セシウム原子時計はこの原理を利用したもので、市販されている原子時計は数十万年に1秒以下の誤差という高い精度を実現しています。

1967年からは、それまでの天文時に代わって、原子時計による時刻(原子時)が使われることになりました。ただ、この原子時と日常生活の感覚に合った天文時との誤差が0.9秒以上にならないようにするために、1秒を加えたり除いたりする操作(うるう秒と言う)を世界中で同時に行うことになり、今年の1月1日にも24回目の「うるう秒」が加えられました。

日本標準時をつくる・くらべる・くばる

―日本標準時はどのように作られているのですか。

今村現在NICTでは、長期間(1日以上)の周波数安定度に優れたセシウム原子時計18台と短期間(1日以下)の周波数安定度に優れた水素メーザ4台を使って、NICT本部内で日本標準時を生成しています。セシウム原子時計は30万年で誤差が1秒以下という高い精度を実現していますが、18台のセシウム原子時計を平均・合成することによって、約100万年に1秒までの安定性・正確性に向上させているのです。日本標準時を構成するこれらの時計は、温度や地球磁場などの周辺環境で周波数が変化するのを避けるため、温度・湿度管理を行い、電磁界シールドを施した原器室と呼ばれる特別な4つの部屋に分けて設置し、相互に補完することでメンテナンスや万一のトラブルの際にも止まらないシステムが構築されています。

―標準時がずれたり止まったりしたら大問題ですよね。

今村そうです。NICT本部にある4つの原器室に設置してあるセシウム原子時計と水素メーザは、計測システムによって相互のわずかな時刻差が計測されています。このデータを元に原子時計の時刻を1日1回平均・合成することによって、NICTが作る協定世界時(UTC(NICT))が生成されます。日本標準時(JST)は、我々が生成したUTC(NICT)を9時間(東経135度分の時差)進めた時刻になります。

―日本の標準時と世界の標準時とはどのような関係になるのですか。

今村GPS衛星には原子時計が搭載されており、そこから送信される電波はこの原子時計に同期しています。世界各国の国家時刻標準機関は、この電波を仲介として時刻比較を行い、これらの比較データを集約処理することで、各機関が持つ基準時計と世界の標準時である協定世界時(UTC)との時刻差を求めることができるのです。

また、主要各国の標準機関と共同で、商用通信衛星を用いた衛星双方向時刻比較も定常的に行っており、GPSによる時刻比較と同様に、これらのデータはフランスにある国際度量衡局(BIPM)へ送られています。BIPMでは、世界中の機関から送られてきた時刻比較のデータを基にして、国際原子時(TAI)とUTCが決定されます。NICTでは、我々が生成したUTCと、BIPMが決定したUTCとの差が10ナノ秒以内となるように運用することを目標としています。

―NICT本部で生成した日本標準時は、どのようにして標準電波で全国に発信されているのですか。

今村日本全国に向けて標準電波を発信しているのは、「おおたかどや山」と「はがね山」の2カ所の標準電波送信所です。しかし、NICT本部で生成した標準時を一旦これらの送信所に送ってから発信していたのでは、時間的な遅れが出ますし、ゆらぎが出て安定性や正確性を損なうことも考えられます。そこで、各送信所にはNICT本部と同じように原器室を設け、セシウム原子時計の基準信号を基に標準周波数信号や時刻信号を作り、標準電波として発信できる仕組みが用意されているのです。

もちろん、NICT本部で作られる日本標準時と常に精密な時刻比較が行われており、日本標準時に一致した正確な標準電波を安定して送信できるシステムが構築されているのです。

| はがね山標準電波送信所 | |

|---|---|

| ・所在地 | 佐賀県佐賀市/ 福岡県前原市境界 |

| ・標高 | 約900m |

| ・位置 | 北緯33度27分56秒、 東経130度10分32秒 |

| ・送信開始 | 2001年10月1日 |

| ・送信周波数 | 60kHz |

| ・送信出力 | 50kW |

| 標準時年表 | |

|---|---|

| 1886年 (明治19年) |

標準時を東経135度の時刻と規定(7月13日公布) |

| 1888年 (明治21年) |

1月1日より上記標準時を適用 |

| 1940年 (昭和15年) |

米国に次いで世界で2番目の短波帯標準電波局「検見川送信所」(千葉県千葉市)を開設 |

| 1945年 (昭和20年) |

8月15日、終戦により標準電波の発射停止 |

| 1946年 (昭和21年) |

4月1日、標準電波発射再開 |

| 1949年 (昭和24年) |

短波帯標準電波送信所を東京都小金井市へ移転 |

| 1967年 (昭和42年) |

国際度量衡総会で秒の定義が変更される |

| 1972年 (昭和47年) |

新しいUTC方式(秒の定義に基づく)が勧告され、標準時の通報もこれに従い変更 |

| 1977年 (昭和52年) |

標準電波の送信を「NTT名崎無線送信所」(茨城県猿島郡三和町)に移転 |

| 1999年 (平成11年) |

6月10日、「おおたかどや山標準電波送信所」(福島県田村市/双葉郡川内村境界)が開局、標準電波の送信業務を開始 |

| 2001年 (平成13年) |

3月31日をもって、短波標準電波を廃止 10月1日、国内で2局目となる「はがね山標準電波送信所」(佐賀県佐賀市/福岡県前原市境界)が開局、標準電波の送信業務を開始 |

社会環境の変化に合わせた新たな取り組み

―長波による発信以外にも、日本標準時の供給というのは行われているのですか。

今村技術の進歩や産業構造の変化によって、我々の社会生活は大きく変わってきました。そのため、時代の変化に合わせた供給体制の整備というのも、私たちの果たすべき重要な役割になってきています。

その一つが、電話回線を使って配信する「テレホンJJY」です。これは、一般公衆回線を使って接続し、自動的に時刻を同期させるという仕組みです。正確な時報サービスを提供するために不可欠なシステムで、NTTの時報サービスや放送局の親時計などで使われています。また、このシステムは一般の方も利用することができます。

―地上デジタル化でテレビの時報がなくなってしまったのでニーズは高くなりましたね。

今村そうですね。そして、もう一つは、ネットワークを経由してオンラインでコンピュータの内部時計を同期させることを目的とした「NTPサーバ」です。公共機関やインターネット関連事業者などの法人を対象に、利用者のサーバと我々のNTPサーバを専用線で接続して、ネットワークによる時刻情報提供サービスを行っています。また現在非常に普及が進んできている、インターネットによる時刻情報提供サービス(公開NTP)も行っており、一般の方が我々のNTPサーバ(ntp.nict.jp)を直接利用することもできます。このサービスでは、1日に平均5000万アクセスを超える状況となっています。

さらに、最近ではインターネットの普及によって、商取引や特許出願など、さまざまな分野で電子文書の重要性が増してきています。そのため、文書の改ざん防止という意味からも、文書作成の時刻を第三者が証明するといったタイムビジネスが注目されてきました。そこでNICTでは、このような時刻認証事業者に対して、正確な日本標準時を配信するというサービスも行っています。

―その他には、どのようなサービスを行っているのですか。

今村NICTでは、標準周波数の供給の一環として、周波数標準器の較正も行っています。これは周波数標準器と周波数国家標準との周波数偏差を測定することにより行い、持ち込み較正やGPS衛星を使った遠隔較正サービスを行っています。

―本日はありがとうございました。

今村 國康(いまむら くにやす)

新世代ネットワーク研究センター

光・時空標準グループ 研究マネージャー

1976年郵政省電波研究所(現 NICT)入所。無線機器の検定・試験法開発、国際間周波数・時刻比較の研究に従事。現在、周波数標準・標準時の運用・開発を担当。