3000万年に1秒も誤らない時計

3000万年に1秒も誤らない時計

日本標準時と標準周波数の発生・維持・供給というNICTの重要な業務を、根底で支えているのが原子時計の存在です。現在、日本標準時には誤差が数十万年に1秒のセシウム原子時計が使われていて、またNICTも参加する国際原子時の正確さの維持には、一次周波数標準器というそれより一桁以上高精度の原子時計が使われていますが、さらに精密な光原子時計の開発が進んでいます。松原健祐主任研究員は、その実現に欠かせない光周波数標準の研究にあたる研究者の一人です。

「現在は、セシウム原子が約92億回振動する時間を1秒と定めています。原理的には、振動周波数が高いほど、より正確に1秒を定義できるので、セシウム原子より10万倍高い周波数で振動するカルシウムイオンに着目し、今までにない精度で1秒を測ろうとしています。」

荷電粒子を電極間の限られた空間に長時間閉じ込めるイオントラップは、近い将来1秒の定義が変わる事も想定して、各国の研究機関で研究が進められていますが、荷電粒子にカルシウムイオンを使って光原子時計を実証したのはNICTが最初です。小型で高い信頼性をもつ半導体レーザーを利用できることが利点だといいます。

精度の向上へ試行錯誤

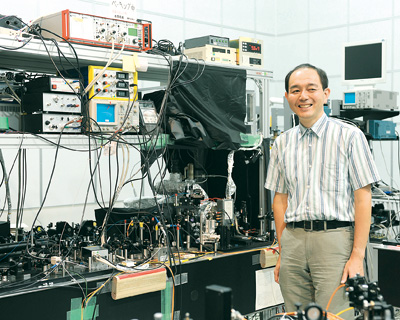

「開発をスタートした時は、光周波数標準関係の装置は全くなく、レーザー装置、真空チャンバーの組み上げから始めたので、時間がかかりました。また、レーザー冷却という方法でカルシウムイオンの運動を止めるのですが、ほぼ完全に止めるまで試行錯誤しました。」

周波数の基準に使うカルシウムイオンの四重極子遷移には411THz(4.11×1014Hz)の振動周波数があり、本来そこに1Hzの幅も無いのですが、それを初めて観測できた時は、1MHz(106Hz)に近い幅があって、とても高精度な時計に利用することはできませんでした。

「1個のイオンを確実にトラップの中に捕まえる技術を獲得できても、イオンを真ん中に正確に止めておかないと、いい時計にはならないんですね。ちょっとでも動き回っていると、周波数も大きくなったり小さくなったり、幅が出てしまう。装置内の真空度、加える磁場、電極電圧のバランス、電極形状などを地道に1つずつよくしていき、『また1桁よくなった』と、改善しました。」松原主任研究員は、実験で使った装置を手にしながら説明します。

イオントラップの開発と並行して、松原主任研究員の所属する光・時空標準グループのメンバーにより、四重極子遷移を観測する超高安定な半導体レーザー、そして光の周波数を高速・高精度に数える光コムカウンターの開発が進められています。現在はいずれも世界最高レベルの性能を持っており、光周波数標準を研究するための、より有利な条件が整えられていきます。

国際度量衡局で認められる

松原主任研究員たちは時計に利用できる光の周波数を見つける事から始めて、昨年14桁(10-14)という高い精度でそれを測ることに成功しました。ここでは411THzの振動周波数を5Hz程度の不確かさで測っています。そして今年6月、フランスにある国際度量衡局で開催された時間周波数諮問委員会において、委員会が勧告する基準となる周波数のリストに加えられる事も決定し、研究の途中目標を達成したとのことです。現在の目標はもう1桁程度精度を上げること。10-15の精度を超えると、3000万年に1秒も誤らない時計が実現します。

高い精度の光原子時計は、光原子時計どうしで時間を比べないと、その正確な精度は測れません。そこで光・時空標準グループでは、別の種類の光原子時計である光格子時計(レーザー光の干渉で生じる格子状の光強度分布の中に原子を閉じ込める時計)の開発も進めています。近い将来には2つの時計を比較して、今までにない精度の1秒を実証することを目指しています。

研究センター見学が研究のきっかけに

松原主任研究員がこの研究に入ったのは、大学院生のときに関西先端研究センター(現神戸研究所)を見学したことがきっかけ。当時行われたイオントラップの研究で、たった1個のイオンを閉じ込める技術に衝撃を受けたそうです。

「科学技術の粋である単一イオントラップが、“時計”という身近なものに応用され、人々の生活につながっていくことに興味を持ちました。」

そしてひとつの成果を達成した今も、松原主任研究員はたった1個の小さなイオンから正確な“1秒”を紡いでいく事に関心を持ち続けています。時計の精度がさらに上がって、宇宙測位といった遠大な測定にも利用される事を期待しています。

- イオントラップ

- 荷電粒子を限られた空間に長時間閉じ込めておくための装置。静電場と静磁場を用いるPenningトラップと、高周波電場を用いる高周波イオントラップ(Paulトラップ)がある。

- 四重極子遷移

- 電磁波で原子内に電場勾配が生じる事で起こる遷移。起こる頻度が非常に小さいために禁制遷移と呼ばれ、遷移周波数の幅も極めて小さい事から、周波数標準に利用される。

Profile

松原 健祐(まつばら けんすけ)

松原 健祐(まつばら けんすけ)新世代ネットワーク研究センター 光・時空標準グループ 主任研究員

大学院修了後、科学技術庁特別研究員を経て、1998年通信総合研究所(現NICT)に入所。関西先端研究センター(現神戸研究所)でイオントラップによる精密分光研究を行った後、現所属で光周波数標準器の開発に従事。博士(理学)。