はじめに

高さ約60km以上の地球の大気は、太陽からの

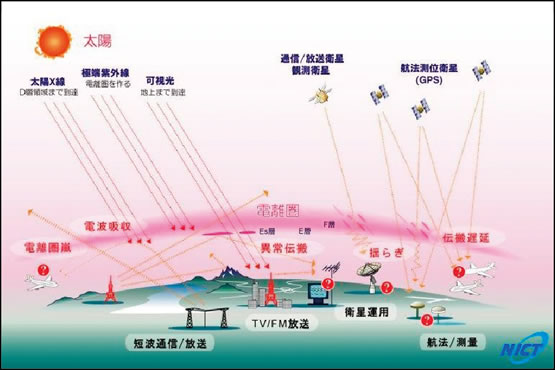

図1●電波伝播に対する電離圏の影響(図をクリックすると大きな図を表示します。)

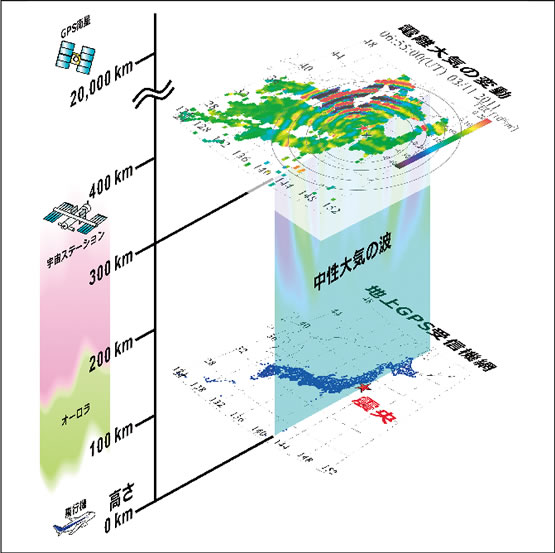

図2●地震後に高度300kmの電離圏まで大気波動が到達したことを示す現象の概要図(図をクリックすると大きな図を表示します。)

高さ20,000kmを周回するGPS衛星の信号を、地上のGPS受信機網(GEONET、約1,200観測点)で受信し、高さ300km付近の電離圏を観測します。地震後に、震央付近の海面で励起された大気の波が、高さ300kmまで到達し、電離圏に波紋を作ったと考えられます。

地震後の電離圏観測

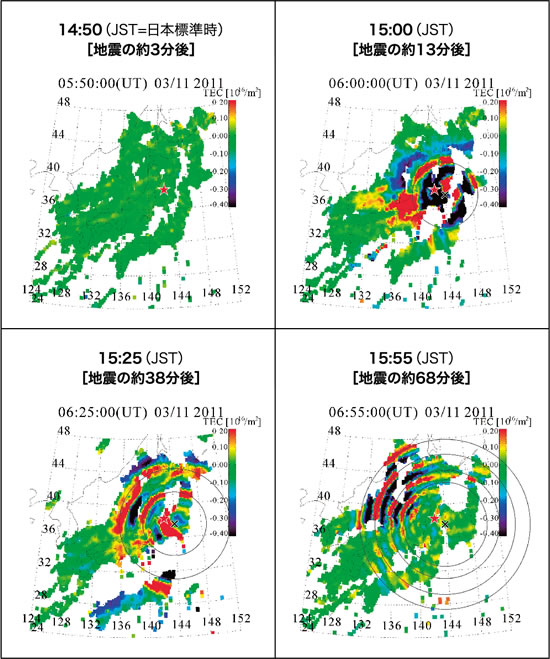

電離圏を突き抜ける電波は、伝播経路上の電子の総数と電波の周波数に依存して、速度が遅くなります。この性質を利用し、GPS衛星から送信される周波数の異なる2つの信号から、受信機と衛星を結ぶ経路に沿って積分したTECが測定できます。TECには、電子密度が最大となる高さ約300kmの電離圏の変化が強く反映されます。約1,200観測点から成るGEONETのデータを利用して算出されたTEC変動を図3に示します。このように

図3●GEONETを利用して算出されたTEC変動(図をクリックすると大きな図を表示します。)

TECは単位面積を持つ鉛直の仮想的な柱状領域内の電子の総数で、一般にTEC Unit(TECU) = 1016個/m2で表されます。ここでは、10分以下の短周期変動のみを示しています。色はTEC変動の振幅を示しており、赤は定常レベルから+0.2TECU、黒は-0.4TECUです(この時刻の背景TECは20~30TECU)。赤い星印は震央、×印は電離圏震央を示しています。同心円の補助線は電離圏震央を中心としています。

動画は下記ウェブサイトで閲覧・ダウンロードが可能です。

http://www.seg.nict.go.jp/2011TohokuEarthquake/index_j.html

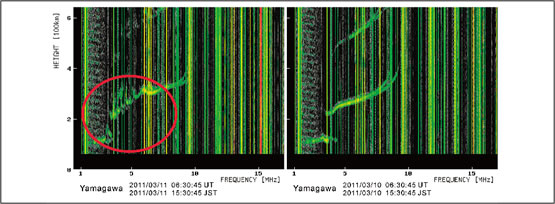

図4は、イオノゾンデを用いた電離圏電子密度の高度分布を示しています。電離圏は電子密度に応じた周波数の電波を反射する性質がありますが、イオノゾンデは地上から周波数を変えながら上空に電波を発射し、電離圏からのエコーの時間を計測することにより、電子密度の高度分布を観測します。NICTでは、国内4箇所(北海道、東京、鹿児島、沖縄)で定常的に観測を行っています。図4では、鹿児島・山川の地震直後(左図)と前日同時刻(右図)の電子密度の高度分布を示していますが、地震直後の高度分布が通常の滑らかな分布とは異なって乱れており、20~30kmの鉛直波長を持つ波が高さ150~250kmの電離圏内を伝播していたことが分かりました。

図4●鹿児島・山川のイオノゾンデ観測から得られた地震の約43分後(左図)と前日同時刻(右図)のイオノグラム(図をクリックすると大きな図を表示します。)

イオノグラムの横軸は周波数(1~15MHz)、縦軸は見かけの高さ(0~600km)で、電離圏に打ち上げた電波の反射(エコー)の様子を示しています。通常の電離圏エコー(右図)と異なり、見かけの高さ200~300km(実高度で150~250km)付近において、電離圏エコーの乱れが見られました(赤丸部分)。この乱れは、電離圏内に20~30kmの鉛直構造を持つ波が存在したことを示しています。

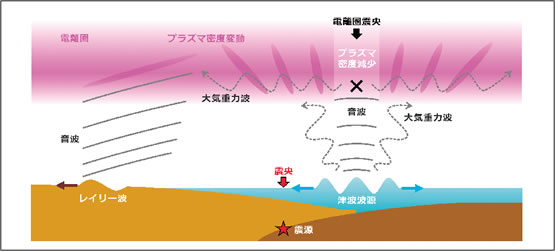

これらの観測結果から、巨大地震は、地中の波(地震波)、海洋の波(津波)だけではなく、大気の波(音波、大気重力波)を起こし、その大気の波が電離圏まで到達したと考えられます(図5)。このような電離圏内の波は、2004年のスマトラ地震や2010年のチリ地震等、ほかの巨大地震でも観測されていますが、高い分解能かつ広範囲に、現象の起こり始めから伝播過程までの全体像を詳細に捉えたのは今回が初めてです。

図5●地震後の大気波動と電離圏変動の発生メカニズム(図をクリックすると大きな図を表示します。)

電離圏で観測された同心円状の波の第一波(約3.5km /秒)は、レイリー波(表面波)で励起された音波によるものと考えられます。第二波以降の波は、津波波源(または電離圏震央)の海面で励起された音波が、直上の電離圏下部で起こした大気重力波によるものと考えられますが、海面で励起された音波及び大気重力波が直接影響した可能性もあります。また、電離圏震央付近では、地震後に電離圏プラズマ密度の減少(背景に対して20%程度)や、約4分周期のプラズマ密度変動も観測されました。

今後の展望

近年、電離圏の変動は、太陽や磁気圏など上方からの影響に加え、対流圏など下層の中性大気の変動も大きく関わっていることが明らかになってきました。しかしながら、下層大気の広範囲かつ高解像度の観測が難しいこともあり、その電離圏への影響は未だ明らかになっていません。今回の観測は、下層大気の変動と電離圏の変動の因果関係が比較的はっきりしているため、両者の関係を明らかにする研究の貴重な資料になります。また、地震の約7分後には電離圏で変動が現れ始めることと、その変動の中心が津波の波源とほぼ一致することから、広域かつ高解像度のリアルタイム電離圏観測が進めば、宇宙からの津波監視といった実利用にも応用できる可能性を示しています。なお、本研究結果の詳細は、英文科学誌『 Earth, Planets and Space』に5編の論文として掲載されました。

※共同研究者(敬称略)

NICT: 丸山隆、西岡未知、品川裕之、加藤久雄、長妻努、村田健史

京都大学: 齊藤昭則、松村充、陳佳宏

名古屋大学: 大塚雄一

|

津川 卓也(つがわ たくや) 電磁波計測研究所 宇宙環境インフォマティクス研究室 主任研究員 大学院博士課程修了後、日本学術振興会特別研究員(名古屋大学、マサチューセッツ工科大学)等を経て、2007年、NICTに入所。電波伝播に障害を与える電離圏擾乱現象の監視・予測・補正に関する研究に従事。博士(理学)。 |