国内最大容量、最高速のネットワーク「JGN2plus」。テストベッドとして、海外のネットとも連携、様々なテーマでの実験、研究から、現在のネットワークを白紙から見直す新世代ネットワークの姿が見えてきます。

皆既日食4K/2Kライブの全天映像に世界中からアクセス

―GNの立ち上げから、現在のJGN2plusまでの流れと概念について簡単にお話しいただけますか。

下條JGN(Japan

GIGAbit Network)は1999年に5年計画で始まって、2004年からJGN2、そして現在のJGN2plusを2008年4月から3カ年の予定で運用しています。

JGNとかJGN2の頃はまだICT(情報通信技術)が全国には広がっていませんでしたが、その後急速に普及が進み、今では民間がいくつものネットワークを築いています。

ちょうどNICTでは新世代ネットワークを作って、いろいろな実験をしながら、何に使えるか、何が商売になりそうかを研究していたので、JGN2plusをそのテストベッドにしようということで、今まさに新しいネットワーク作りのための実験をしているところです。

現在3年間にわたる実験期間の中間地点ですが、2年後には新世代ネットワークが進めている研究開発とJGN2plusが一緒になって、新しい形のテストベッドができあがるだろうというストーリーです。

―JGN2plusは、具体的にはどのような構成なのでしょうか。

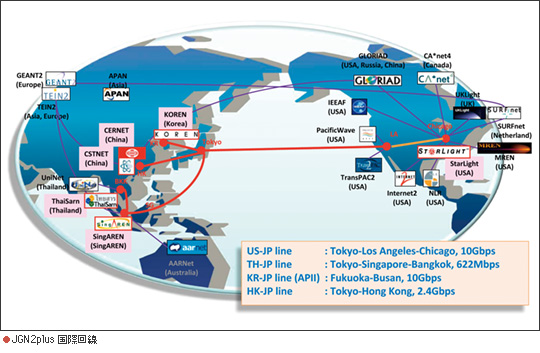

下條この「大手町ネットワーク研究統括センター」を核に低損失の光ファイバー芯線を引いているのをはじめとして、全国56カ所にアクセスポイントを持ち、米国をはじめ海外のネットワークともつながっています。JGN2plusには多数の大学や研究機関等が参加していて、このネットワークをテストベッドとして様々な実験、研究が行われています。

7月22日の皆既日食の際には、4K(ハイビジョン映像の4倍の解像度を有する映像)をJGN2plusのネットワークにライブで流し、プラネタリウムなどの設備のある施設では、臨場感のある全天映像が映し出されました。

―先日のNICTの一般公開(7月24日、25日)でも再現されましたが、奄美大島の4Kのライブ全天映像は見ごたえがありましたね。

下條国内はもちろん、アジアや欧米へのマルチキャスト配信も行ったので、同時に行われる実験としてはこれまでの最大規模だったと思います。かなり前から世界の学術研究ネットワークがJGN2plus を利用した試験をしていたんですが、一斉に同時に接続されるわけですから、多少不安もあったんです。

―成功して良かったですね。そうしたネットワークのコントロールをこの大手町で全て行っているわけですね。

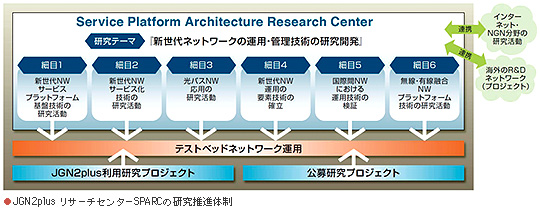

下條そうです。このセンターは現在、「SPARC(Service Platform Architecture Research Center)」と呼んでいるのですが、ここではNICTが推進している新世代ネットワーク推進フォーラムを中心に海外の研究開発プロジェクトとも連携して、運用、管理技術を含めた研究開発活動を行っています。

―ネットワークをコントロールしながら、テストベッドとしてJGN2plusネットワークの提供サービスを行い、実証実験をしながら技術開発をしているわけですね。

下條そうです。この4月からは、研究開発とオペレーションを一体化させた「プラットフォームサービス」の提供も始めました。

今のネット環境の限界を凌駕するネットワークの 開発を目指す

―今のネット環境とはまったく別のものになるのですか。

下條新世代ネットワークの姿を思い描くことはなかなか難しいのですが、今のインターネット環境にはいろいろと限界があり、たとえば広帯域をみんなで共有できるわけではない。一方でP2P(Peer

to Peer)のような個人メディアが広がってきて、ネットワークの使い方も変わってきています。

セキュリティにしても今は、End to End(終端から終端)で守ろうとしていますが、限界があって、なかなか根本的な解決にはならないんです。

現在のインターネットは、ネットワークの中にはあまり機能を入れずに、できるだけ端末に入れていくという方向で作られているんです。それを、もう少しネットワーク側に機能を持たせよう、ということが新世代ネットワークの一つの模索です。

―新世代ネットワークは学術とか医療とか専門的なニーズだけに対応するものなのですか。それとも一般的なニーズに対応するものなのですか。

下條いろいろな要求に応えるべきだということです。今、新世代ネットワークの中で議論されているのは、ネットワークの仮想化ということなんですけれど、それには様々な要求があります。

医療であれば、お医者さんだけが映像を見られて、一般の人には見せたくないものがあります。広帯域を利用していて、これは手術中には非常に重要なので、帯域をキープして欲しいという要求があったりする。あるいはP2Pだと、速くなくてもいいから、できるだけ遅延を少なくして欲しいという要求など、アプリケーションの種類によって要求が異なる。それらを一つのネットワーク上に実現しようとしているのが今のインターネットです。

それを、それぞれのグループごとに、違うネットワークにするというのが新世代ネットワークの一つの姿だろうと。それを実現するための技術を研究して、それをミドルウェアとして実現しようとしているのです。

―ニーズに対応したいくつものネットワークが登場するということですか。

下條我々はいま、SPARCの中に6つの研究グループを作っており、仮想化の基盤を作る新世代ネットワーク研究センターとも一緒にやっています。また、P2Pのアプリケーションを作るグループだとか、より高速でネットワークを使うために光信号をどのようにコントロールするかを研究しているグループもあります。また、今のインターネットの延長上で使いたい人のために、どういうネットワークが必要かという研究をしているグループもあります。

―キーワードは国際標準化とワイヤレス

下條キーワードの一つに国際標準化があります。日本の技術を国際的に広めて標準化することで、日本の競争力を高める。そのための国際的協調も大切です。そしてもう一つ、今、力を入れて取り組んでいるのがワイヤレス。おそらく次のネットワークは、現在の有線が主、ワイヤレスが従という関係が逆転するだろうという人もいます。しかし、ワイヤレスが主になっても真ん中は有線です。そういうインフラをカバーする研究をしているのも我々のグループです。

―JGN2plusでは、既存のネットワークを活用するのですか、それともまったく新しくインフラを整備する必要があるのでしょうか。

下條テストベッドで新しいことにトライするといっても、現実に広域ネットワークが作られなければならないので、実際には現在NTTなどが提供しているサービスを使用することになります。ただ、使い方はネットワークのIPサービスを使うのではなく、いくつかの仮想ネットワークを作って、限りなく手作りに近いネットワークとなっています。

―ネットワークの中でソフトを選ぶのではなく、ネットそのもののパターンを選択するということですか。

下條それは基本的に新世代ネットワークが目指すところですが、それぞれのアプローチがあると思っています。我々は、その上でいろんな考え方を実現する実験をしてもらうためのネットワークを用意しています。それがこのJGN2plusのテストベッドなのです。

日本が強い「光」を武器に国際戦略を

―JGN2plusでは、国際標準を目指しておられると思いますが、海外の動きなどはどうですか。

下條ひと口に国際標準といっても、単一の技術が一気に標準化になるわけではなく、ネットワークの技術は様々な技術が組み合わさったものなんです。全部を日本が作るわけではなく、得意な進んでいるところもありますし、逆に進んでいない部分は、他の国の技術を借りて全体のシステムにしようと…それが標準化なのです。日本はいま「光通信技術」が非常に強いので、そういうものを武器にして国際的な連携をして広めていこうと。

例えば、ダイナミック・サーキット・ネットワークといって、いわゆる単点間で、昔の回線交換のようなことがインターネット上でできる仕掛けです。仕掛け自体は欧米のInternet2で使われたシステムで、我々はアジアで唯一これに参加しているのです。この中で、日本のスイッチだとか光ルーターだとか我々の技術も要素としてきちんと入っていて、そうすることではじめて標準化される、という戦略をとっています。

―研究や学術用に利用されているネットワークですね。

下條Internet2は商用化されていませんが、研究、教育用のバックボーンネットワークで多くの大学や企業が参加しているアメリカでは一番大きなネットワークです。

我々と彼らのスタンスはよく似通っていて、基本的にインフラとしてユーザーが使っている部分と、実験として使っている部分があり、インフラでありながら、その上に実験も乗せているという構造です。同じくヨーロッパのGEANT2というネットワークも同じ仕組みです。

4Kの映像の各家庭への配信が一つのゴール

―JGN2plusの先にはどんな通信社会が見えてくるのでしょうか。

下條先進的な事例として、皆既日食でもやった4Kの映像を、ネットワークを使って送るということが挙げられますが、これは非常にたくさんの帯域を使うので、うまく流すためには、それなりにネットワークを工夫する必要がある。こういうのを各家庭で見られる環境を作るというのは一つのゴールではありますね。

―情報通信によるユビキタス社会の創出ということもいわれますが。

下條JGN2plusは、ユビキタス・ネットワークのテストベッドでもあるんです。たとえば、Live

E!(ライブイー)というプロジェクトでは、気象センサーをつけて、アメダスよりはるかに緻密な天候変化を予測するというもので、最近のゲリラ豪雨のようなものが瞬間的に追跡できるという結果も出ています。それらは我々の生活に貢献するネットワークだと思います。また、今どこにいて何をしているかが時々刻々わかるセンサーネットワークもユビキタス社会に欠かせませんね。

様々な可能性に対して、ネットワークのコーディネーションを進めて、様々なことを人がやるのではなく、自動でちゃんとできる、それが本当の新世代ネットワークであると位置づけ、それを目標にして我々は頑張らなくてはいけないと考えています。

―本日はありがとうございました。

下條 真司(しもじょう しんじ)

下條 真司(しもじょう しんじ)

上席研究員 大手町ネットワーク研究統括センター

センター長

大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻修了後、大阪大学大型計算機センター講師、同助教授、同教授、大阪大学サイバーメディアセンター教授・副センター長、同センター長を経て2008年4月より現職。博士(工学)。