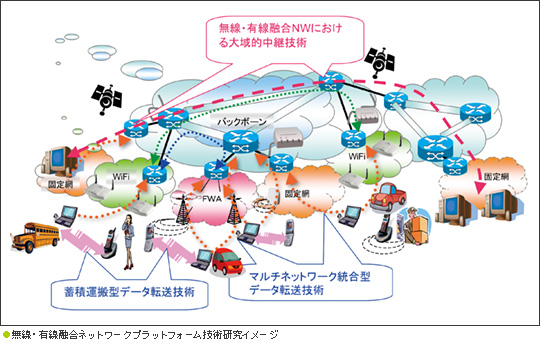

現在のインターネットも、100Gbpsを越える超高速バックボーンや、携帯電話など数十kbps〜数Mbps のアクセス網など多様なアクセス網により構成されていますが、新世代インターネットにおいては、さらに多様で不均一なアクセス網(特に様々な種類・特性の無線やモバイル環境を含む)と高速コア網が融合し、あらゆる場所・時間を包含するグローバルな情報流通ネットワークが形成される必要があります。本研究テーマは、今年度から開始され、そのようなネットワークにおいて、時間的・空間的な不連続性を克服し、多様なアプリケーション要求やユーザー間の公平性も考慮した情報流通を効率的に実現するための、無線・有線融合ネットワークプラットフォーム技術に関する研究・開発・実験を行います。特に、遅延、パケットロス、回線切断に耐性のあるネットワーク (Delay, Disruption, Disconnection Tolerant Network; DTN)に着目し、要素技術やアーキテクチャの検討を通じて、新世代ネットワークにおけるサービスプラットフォームとしての基盤技術の確立を目指しています。DTN技術は元々、宇宙・深海・戦場での情報交換や移動型センサーでの情報収集・配布などにおいて、遅延が極めて大きい、パケットロスや回線中断が極めて頻繁に起こる、などの従来のインターネットプロトコルやそれに基づく基盤サービス(ドメインネームサービス等)の前提条件を満足しない劣品質・不安定ネットワークに対応するための手段として研究が始まりました。しかし、その後、都会のブロードバンド無線通信の死角、高速・広域移動中の通信、極端に不均一なネットワーク間の接続、省エネのための間欠的接続、あるいは災害時通信など、間欠的接続や蓄積(運搬)型中継の一般性・重要性が認識されてきました。本研究テーマでは、国際的標準化動向も踏まえながら、マルチネットワーク統合型データ転送技術、蓄積運搬型データ転送技術、無線・有線融合ネットワーク大域中継方式プラットフォーム技術に注力して研究・開発を進めています。これらによって、非実時間・非対称なEnd to Endの情報流通を効率的・経済的に実現するために新世代ネットワークが具備すべき一般的な機能・技術・アーキテクチャとして、DTN技術に基づいた無線・有線融合ネットワークプラットフォームの確立に資することが期待できます。

Profile

鶴 正人

鶴 正人連携研究部門 テストベッド研究推進グループ 専攻研究員

(九州工業大学大学院情報工学研究院 教授)

NICTでは7月から、電磁波計測研究センターにカリフォルニア大学サンディエゴ校から2名の留学生を受け入れ、アカデミー・インターンシップという形で9週間の研修を行っています。

これは、アメリカのNSF(National Science Foundation; 日本の文部科学省に相当)が、学生の視野を広げるために行っているプライム・プログラムというもので、学生を日米のコラボレーション・プロジェクトに参加させ、研究施設で職業体験として研究の現場を体験させることを目的にしています。

これは、アメリカのNSF(National Science Foundation; 日本の文部科学省に相当)が、学生の視野を広げるために行っているプライム・プログラムというもので、学生を日米のコラボレーション・プロジェクトに参加させ、研究施設で職業体験として研究の現場を体験させることを目的にしています。

NICTがCalit2というサンディエゴにある研究組織との協力で行っている研究のうち、Jade Kwanさんは、下條上席研究員の協力の下、宇宙環境計測グループと、3次元可視化の結果をインタラクティブに動かせるようにするための研究開発を行い、Isabelle Fanchiuさんは、福永研究マネージャーと、絵をテラヘルツで分析する技術に関して、高精細に表示するための研究開発を行っています。