現在一般に用いられているインターネットは、帯域が保証されず、遅延やエラーを許容するベストエフォートと呼ばれる形態となっております。一方、本研究活動においては、超高帯域保証、低遅延、エラーを一切許容しない高品質性(エラーフリー)を要求する最先端のアプリケーションを対象として、いかにこれらの要求をネットワークサービスとして実現するかを検討し、実装する手法を模索しています。

また、ネットワークのさらなる広帯域化への鍵となる光信号の伝送技術において課題となる光経路制御においては、相互接続性のために制御方式の標準化が重要です。そこで、光経路制御方法の確立を目的とし、波長による経路制御、多波長光信号の一括制御と必要な経路制御方法を検討しテストベッドでの検証実験を行い、通信を行う端末同士が相互に必要とする帯域を予約するための信号交換(シグナリング)方法や経路制御方式の標準化を目指します。けいはんな相互接続性検証ワーキンググループと密に連携を図るとともに、海外の相互接続を課題とする複数のコミュニティと連携し、国際展開の普及を目指します。

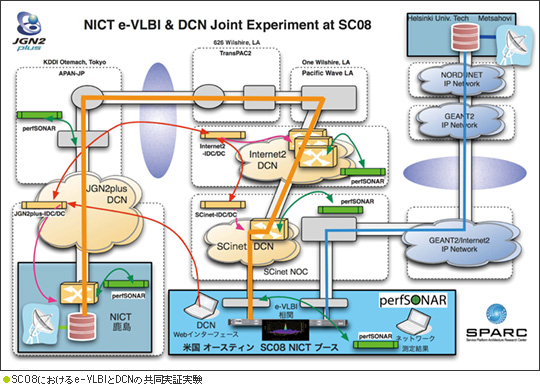

昨年は、世界最大のスーパーコンピューティングに関する国際会議であり、先端技術を提示する場でもあるSuper Computing 2008(SC08)が米国オースティンにて開催されましたが、その中で、国内外の研究機関と共同でJGN2plus、Internet2、SCinet(SC08会場内ネットワーク)

の3ドメインを相互接続し、通信回線上にユーザーが要求した時間帯のみスケジューリングして、他の通信の影響を受けない仮想的な回線を設ける方式であるDCN(Dynamic

Circuit Network)によりNICT鹿島宇宙技術センターとSC08会場内でe-VLBIの計測結果をデータ転送し、リアルタイム相関処理を行うアプリケーションのデモンストレーションに成功しました。DCN技術に関し、アジア研究機関では初めての試みでもあり、大好評を得ました。

■用語説明

e-VLBI: VLBIとは、Very Long Baseline Interferometryの略で、はるか数十億光年の彼方にある電波星から放射される電波を、複数のアンテナで同時に受信し、その到達時刻の差を精密に計測することにより受信点相互の位置関係を測定する方法であり、e-VLBIとは、従来オフラインで観測データの交換をしていたのに対し、ネットワーク技術を駆使してデータ交換してVLBI観測する手法です。

Profile

大槻 英樹

大槻 英樹新世代ネットワーク研究センター

ネットワークアーキテクチャグループ 主任研究員