NICT発技術で現場の課題を解決

多数同時通信が可能で低消費電力なAPCMA方式を適用した新通信デバイス

~他のLPWA方式では実現できない用途のIoTデバイスに応用~

多数同時通信が可能で低消費電力なAPCMA通信方式

技術概要

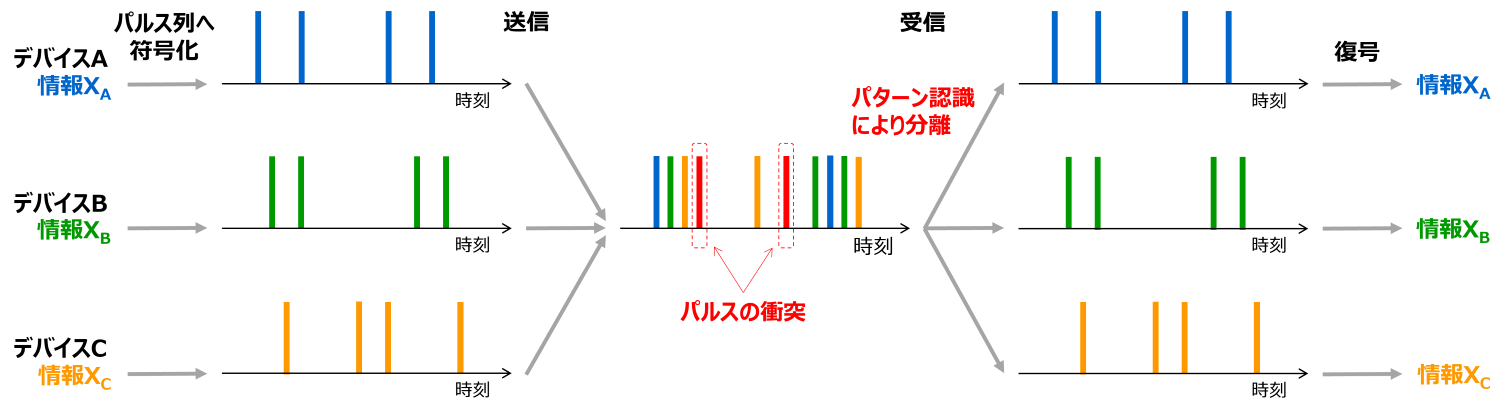

脳の神経細胞の発火からヒントを得た、非同期パルス符号多重通信方式(Asynchronous Pulse Code Multiple Access, APCMA)は、無線信号が衝突してもデータを復調できる無線通信技術であり、多数のIoT機器による同時通信を必要とする高密度なIoTシステムの実現を可能にします。

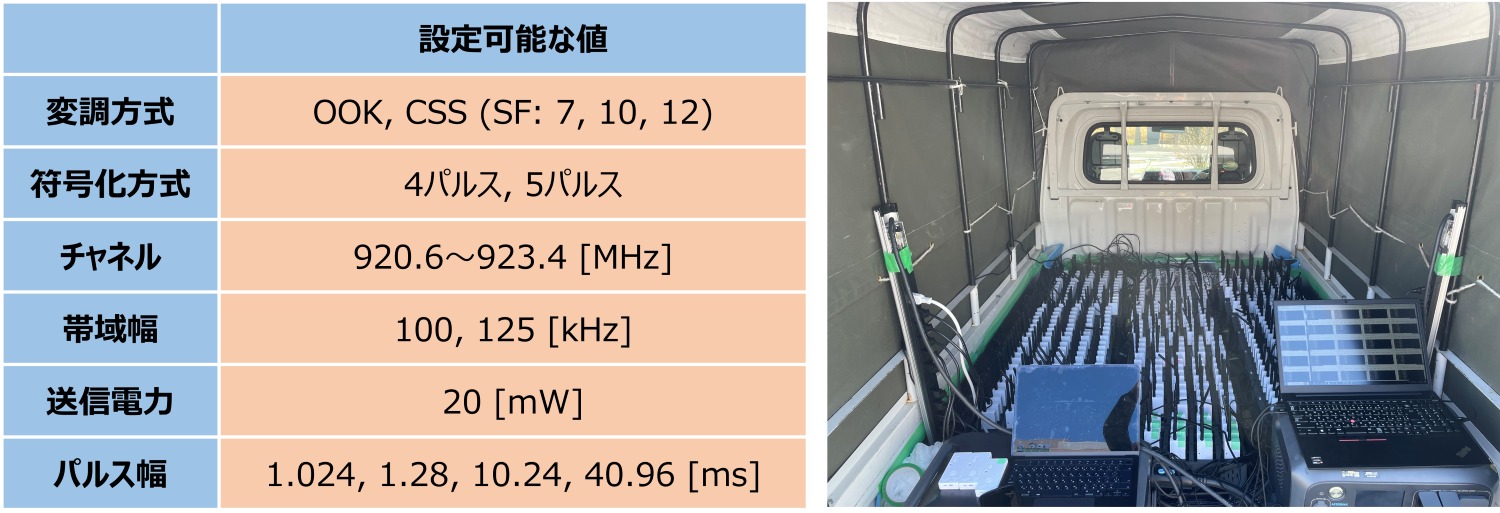

APCMA通信方式は、情報をスパースパルスのパターンとして送信し、これらのパターンは、混信や衝突が発生しても、パターン認識により、受信機によって解読することができます。パターンのスパース性が高いため、0.1%をはるかに下回る非常に低い送信デューティ比を実現できます。標準規格ARIB-STD T108に準拠し920MHz帯で20mWの送信電力で通信が可能です。

優位性

- 電波帯域の有効利用

- 多数の同時送信デバイスが設置可能(デバイス数10,000超)

- 低コストと低消費電力デバイスの実装が可能(一方向性のため、送信側CPU不要、使い捨てデバイスも可能)

- 長距離送信が可能(1〜100 km)

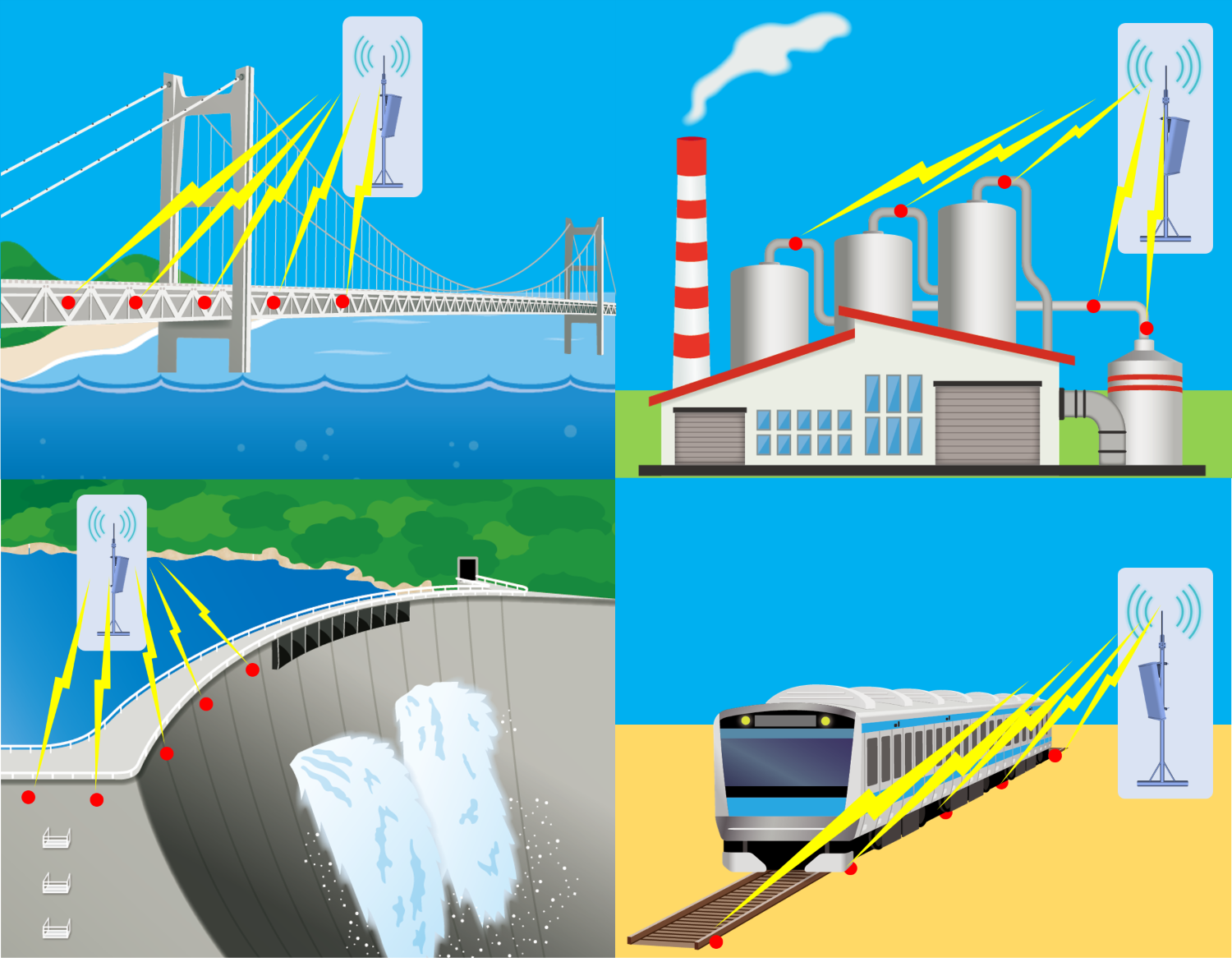

多数同時通信が活きるAPCMA通信方式の応用ユースケース

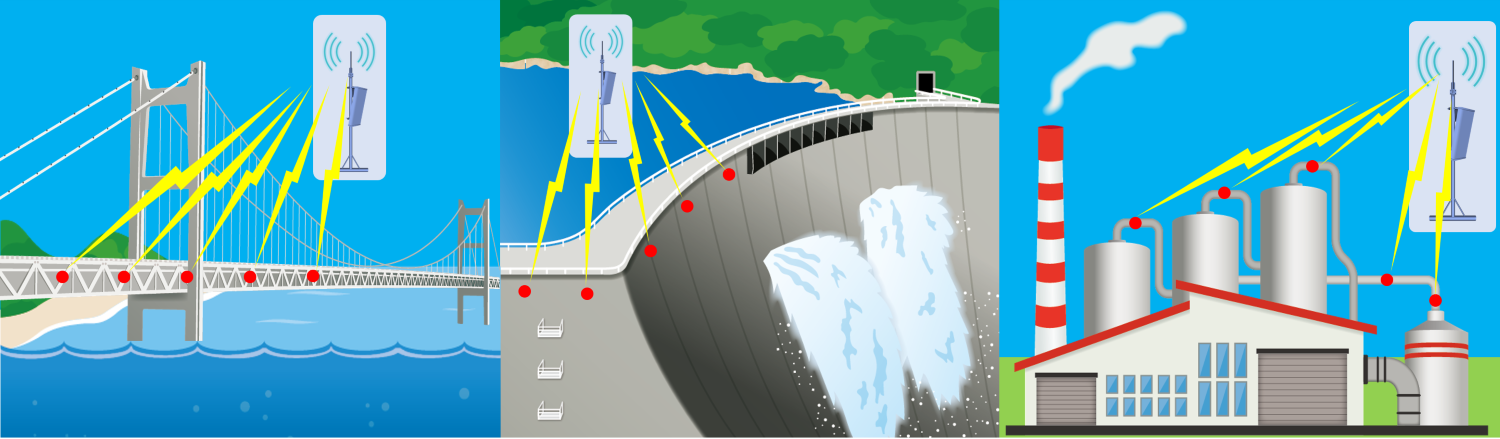

センサー付き通信デバイスによるインフラ関連施設モニタリング

- 10,000台を超える多数のデバイスへの同時送信が可能

- 低消費電力でデバイス実装可能

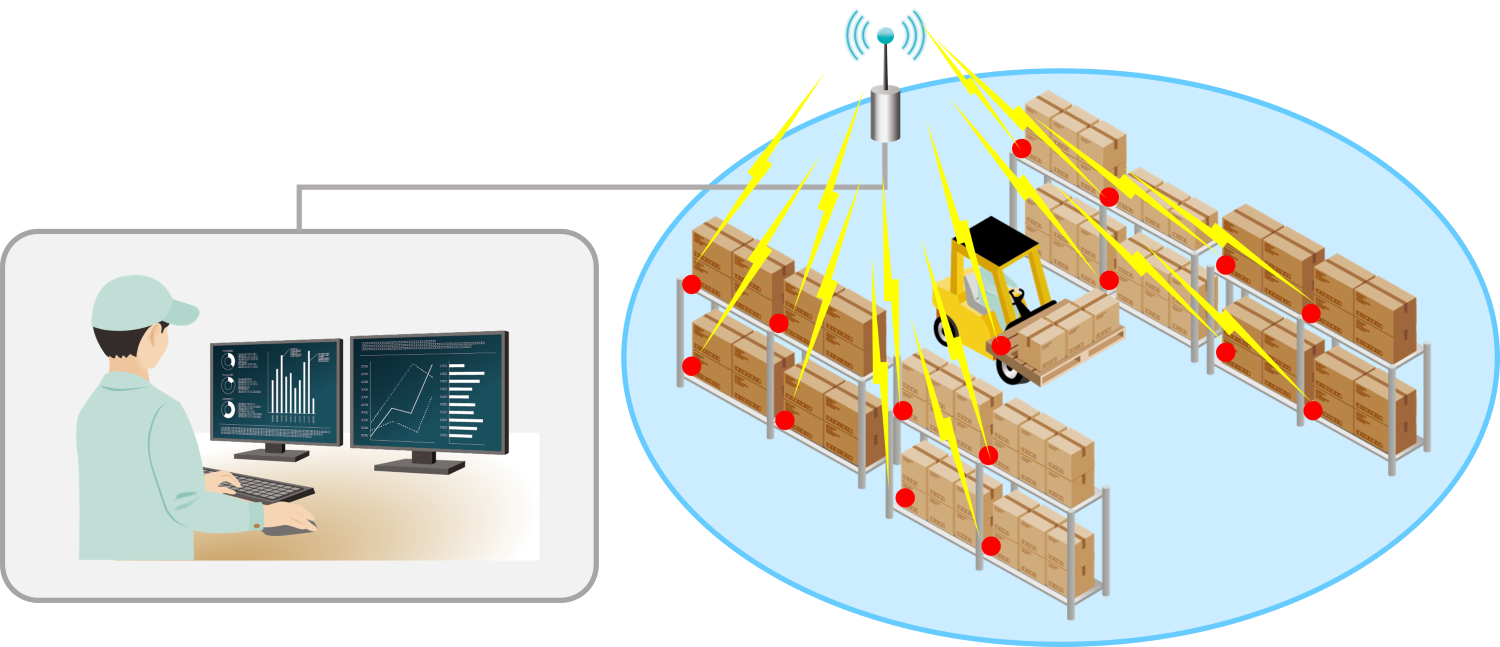

物流拠点でのパレットや在庫品の管理への応用

- 狭いエリアで多数同時送信が可能

- 低消費電力のためバッテリー駆動が可能

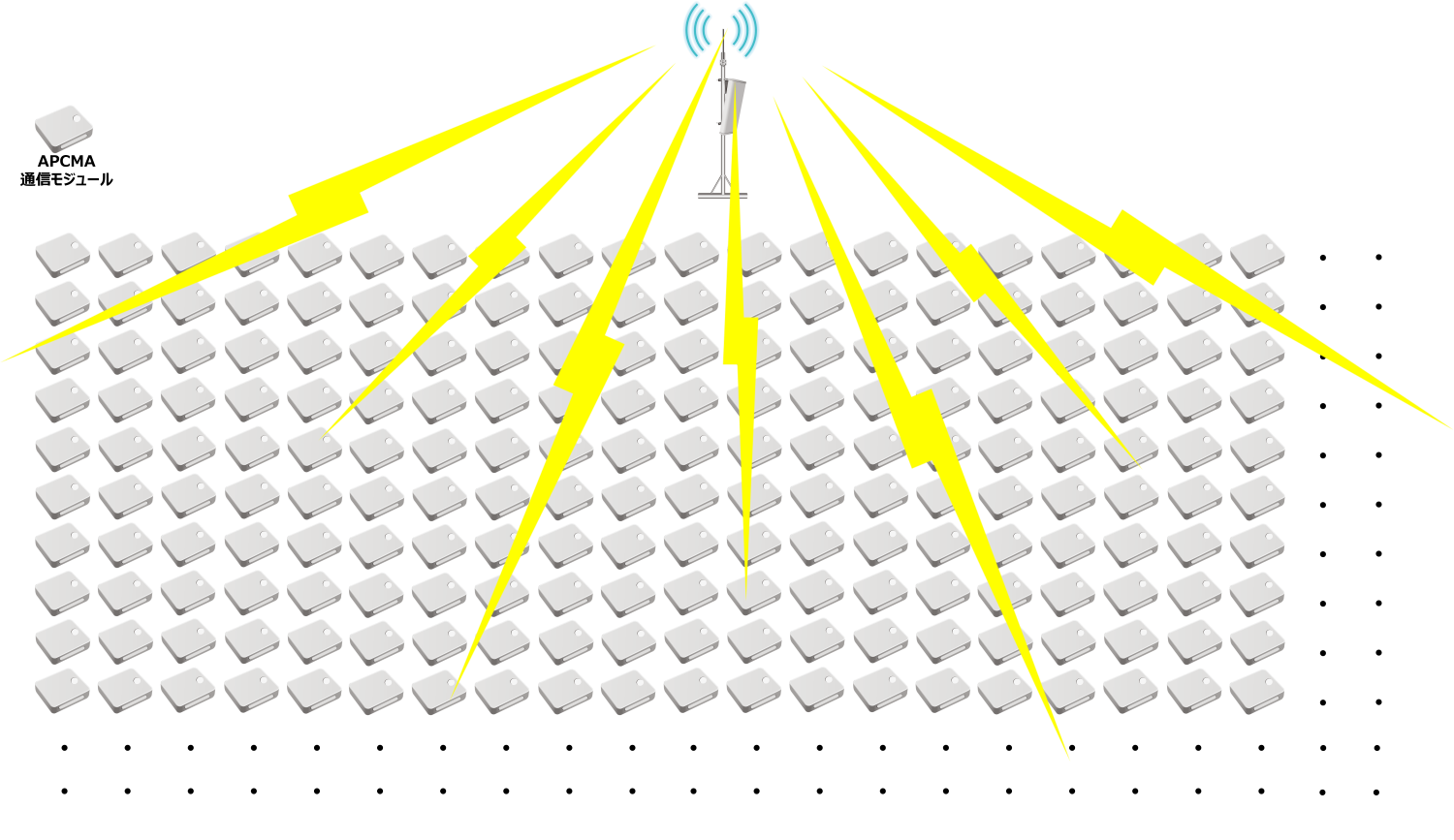

1000台のAPCMA送信機を用いた高密度通信実証実験

横須賀リサーチパーク(YRP)周辺において、1000台のAPCMA送信機を用いた屋外高密度IoT通信実験を行いました。1000台のAPCMA送信機からYRP1番館の屋上に設置した受信機に向けてデータ送信を行い、データが衝突した場合においても、データの復調が可能であることを実証しました。

従来のLPWAのIoTシステムでの運用が可能

APCMA通信デバイスをセンサーと組み合わせることで、従来のLPWA方式と同様のシステム運用が可能です。

関連情報

- 本研究は、総務省SCOPE(課題番号JP205007001)の委託を受け、大阪大学大学院情報科学研究科、NICT、東京理科大学の共同で進めたプロジェクトの成果です。

- 多数同時通信可能なパルス変調に基づいた大規模無線通信