NICT発技術で現場の課題を解決

XR体験共有プラットフォーム みなっぱ

~低コストで手軽に本格的な疑似体験を実現します~

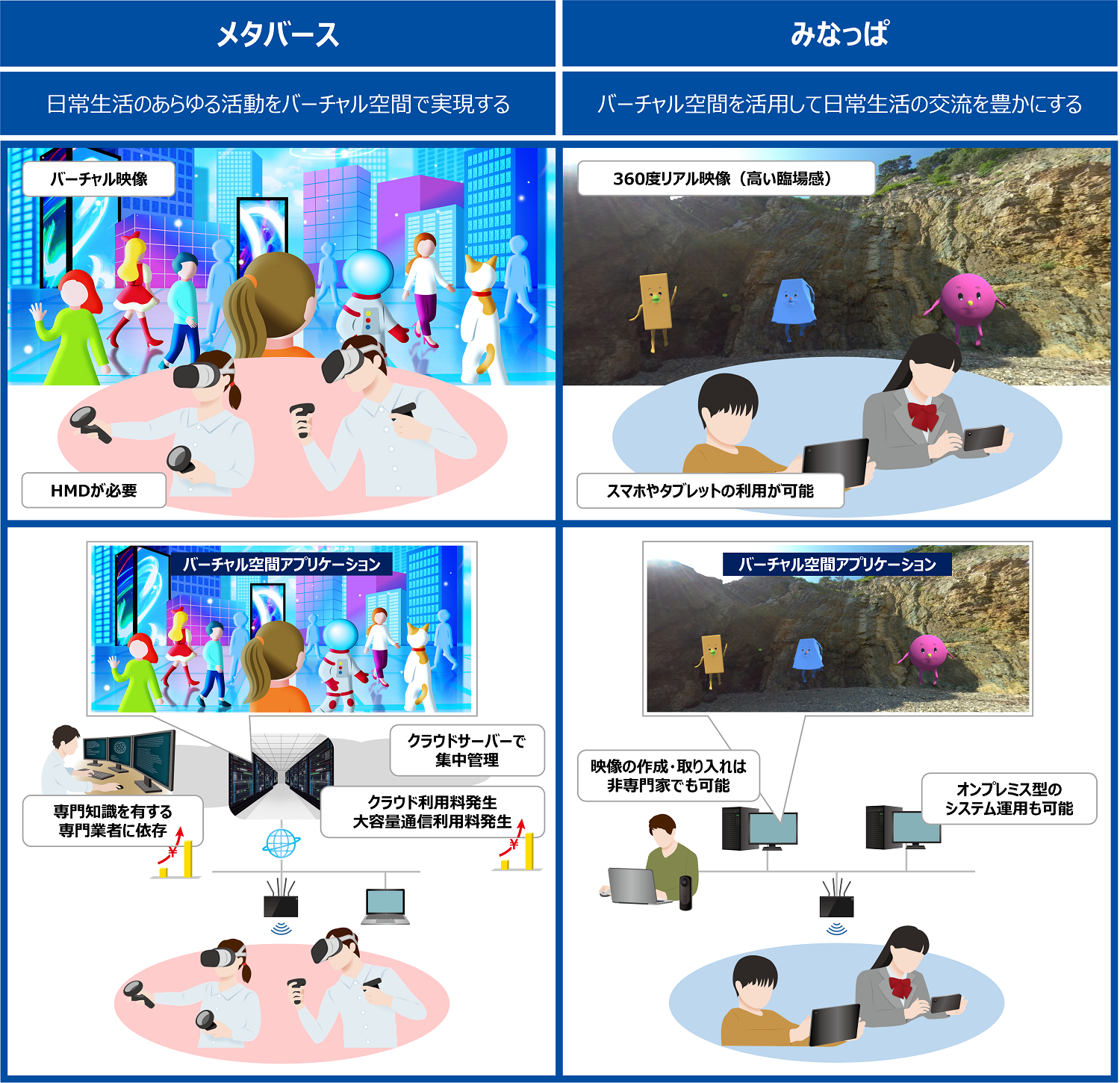

メタバース導入の課題とみなっぱの特徴

新型コロナウイルス感染症の拡大を経て、デジタルを活用したニューノーマルなライフスタイルへの転換が急速に進展しています。その中で、バーチャル空間上で交流できるメタバースが、エンターテイメント分野、リモートオフィス・会議分野、教育分野、ツーリズム分野、不動産分野等の、非常に幅広い分野で脚光を浴びています。しかしながら、メタバースには、以下のような導入上の困難があります。

- バーチャル空間を構築するためには専門知識が必要。

- クラウドサーバで集中管理するのが一般的。

- そのため、専門業者に依存する部分が多く、導入コストや運用コストが高額。

- 利用端末としてヘッドマウントディスプレイ (HMD) やハイスペックパソコンが必要なため、ユーザが限定的。

みなっぱは、メタバースの導入の困難さを解消し手軽に汎用的なバーチャル共同体験を低コストで提供するプラットフォームであり、以下の特徴を有しています。

- 現実世界の物や風景などのデジタルデータをバーチャル空間に取り入れることが可能、高い臨場感で共同体験を実現。

- デジタルデータの作成やバーチャル空間の取り入れは、専門家でなくても対応可能。

- クラウドサーバでのシステム運用に加えて、オンプレミス型の運用も可能。

- OSや利用端末には制約がなく、広く普及しているパソコン・タブレットやスマホを利用することが可能、高い没入感で疑似体験できるヘッドマウントディスプレイ (HMD) にも対応。

みなっぱの実証事例

低コストで手軽にバーチャル空間の構築ができるため、みなっぱはニューノーマル時代の共同体験の様々な事例で実践されています (※) 。

(※) 環境省, 新時代の地域づくりハンドブック, https://www.env.go.jp/content/000060794.pdf

中学校の地学教育では、調査場所の360度映像をバーチャル空間に取り入れ、実際に現地に行って野外実習を行う前に、事前に疑似体験による予習を行う実証実験を実施しました。

(※) 環境省, 新時代の地域づくりハンドブック, https://www.env.go.jp/content/000060794.pdf

中学校の地学教育では、調査場所の360度映像をバーチャル空間に取り入れ、実際に現地に行って野外実習を行う前に、事前に疑似体験による予習を行う実証実験を実施しました。

また、美容学校の実技講習では、マネキン頭部の3DCGデータをバーチャル空間に取り入れ、オンラインで共有して対話的に実技講習を進めるデモンストレーションを実施しました。

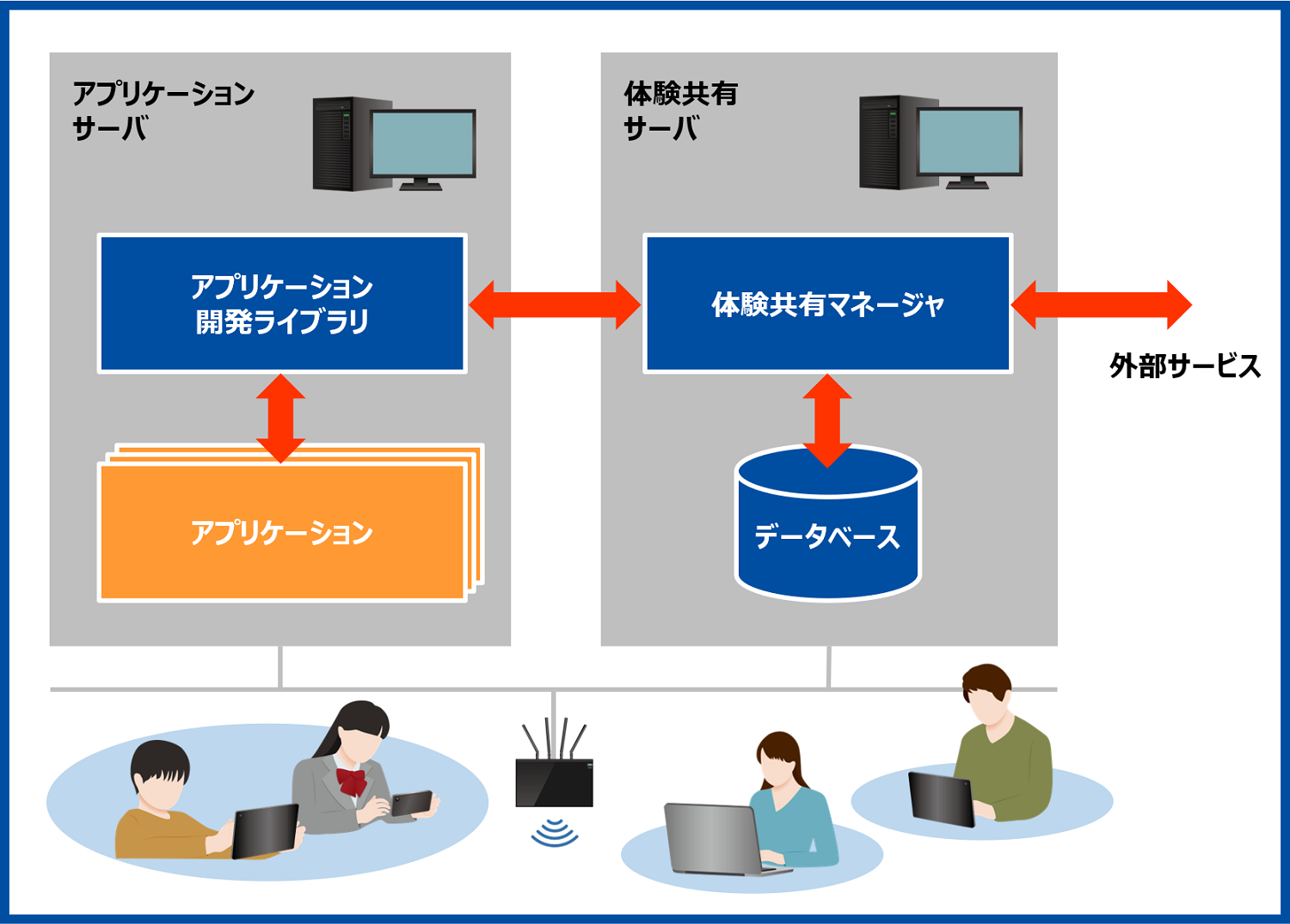

みなっぱの構成

みなっぱはサーバー上のソフトウェアである体験共有マネージャとアプリケーション開発ライブラリから構成されています。

体験共有マネージャは、バーチャル空間の制御・同期という共同体験の統括機能を有しています。映像・音声などの外部サービスと連携させることも可能です。

アプリケーション開発ライブラリは、開発者がアプリケーションを開発するためのキットであり、開発したアプリケーションと連動して動作します。アプリケーション開発ライブラリを用いることにより、サービス提供者が提供するユースケースに応じた独自の共同体験アプリケーションを、体験共有マネージャの仕組みを知ることなく開発することが可能です。