神戸市にて防災チャットボットを活用した「災害情報収集実証実験」を実施

2019年1月16日

国立研究開発法人情報通信研究機構

NICTは、2018年12月21日(金)、神戸市役所にて行われた、阪神・淡路大震災と同規模の地震が発生した想定のもと、災害情報を収集する実証実験に参加*1しました。

- *1 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第二期「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」テーマⅠ「避難・緊急活動支援統合システムの研究開発」(研究責任者:(国研) 防災科学技術研究所(NIED) 臼田裕一郎)の研究開発項目「対話型災害情報流通基盤の研究開発」(共同研究機関:株式会社ウェザーニューズ(WNI)、NICT)の一環として、協力機関であるLINE株式会社のご協力のもと、本実証実験に参加しました。

実証実験の概要

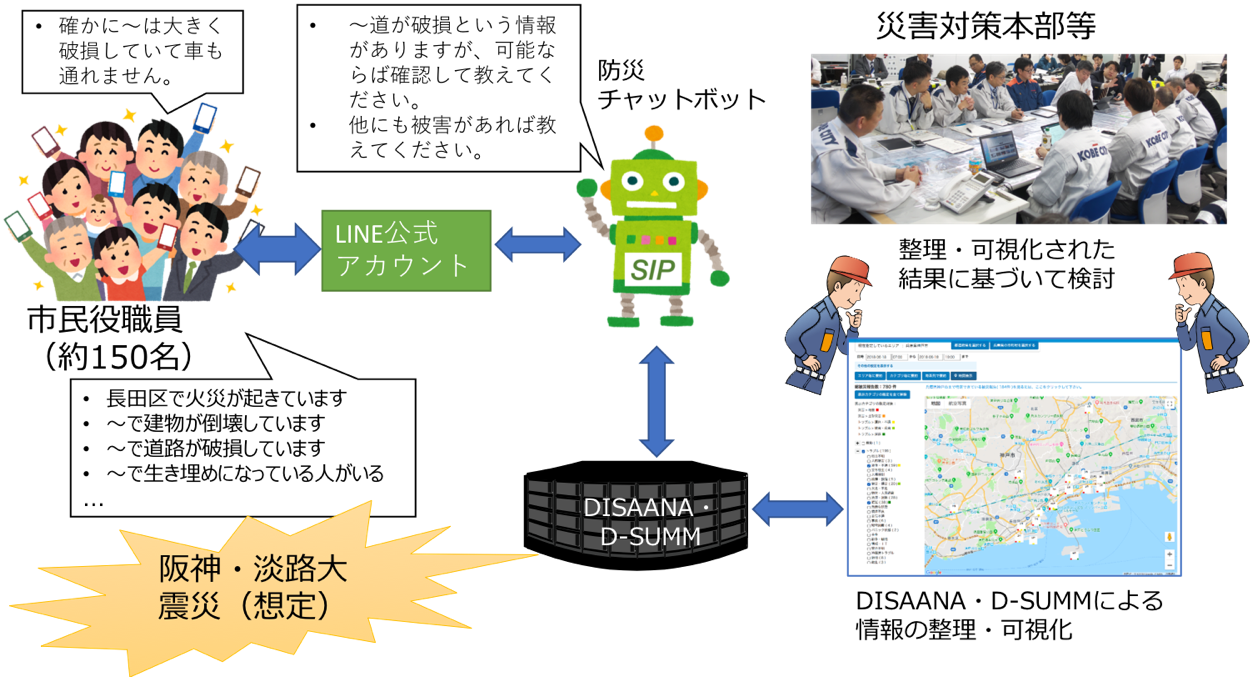

これまでNICTでは、Twitter上の被災情報を分析あるいは要約する対災害SNS情報分析システム「DISAANA」(ディサーナ。https://disaana.jp/)及び災害状況要約システム「D-SUMM」(ディーサム。https://disaana.jp/d-summ/)を開発、一般に向けて試験公開してまいりましたが、Twitterというメディアの特性上、一般市民が自発的に発信した被災情報を受動的に分析、要約することにとどまっておりました。本実証実験で試用されたスマホ上のチャットボットのプロトタイプ*2は、ユーザが自発的に発信する被災情報を収集、分析するだけではなく、災害対応を実施する役割を担う自治体等の救援団体側からのリクエスト等をチャットボット経由でユーザに向けて伝達し、積極的に双方向のやり取りを行うことで、1) 災害対応で自治体等の災害対応を行う機関はもとより、市民や共助組織等が適切な対応を行うために必要な情報を重点的に収集し、2)デマである恐れのある情報を現場のユーザに確認し、3)さらには、災害対応を行う機関から一般被災者に共有したい情報をチャットボットを介して提供すること等が可能になります。今回の実証実験では、このチャットボットを通して収集した情報をDISAANA・D-SUMMを用いて、分析、要約、可視化しその結果を検討しました(図1)

- *2 チャットボットのプロトタイプ: WNIが開発。今回の実験では、自動的な対話を通して被災情報の収集を実施し、それ以外の個別の状況に基づいたチャットボットからのメッセージは手動で送信。

実証実験の主な流れ

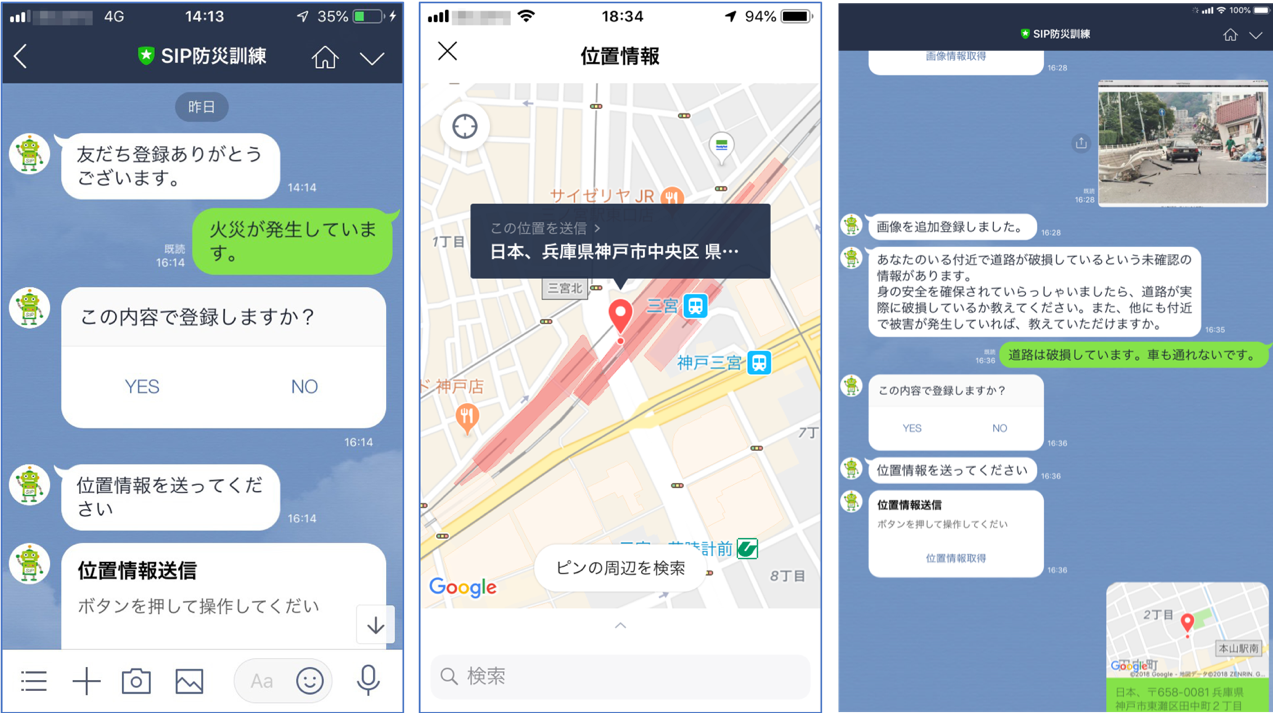

- 1.市民役の神戸市職員150名ほどが、LINE上の訓練用防災チャットボットアカウントに、災害発生直後の被害状況を伝達。(図2)

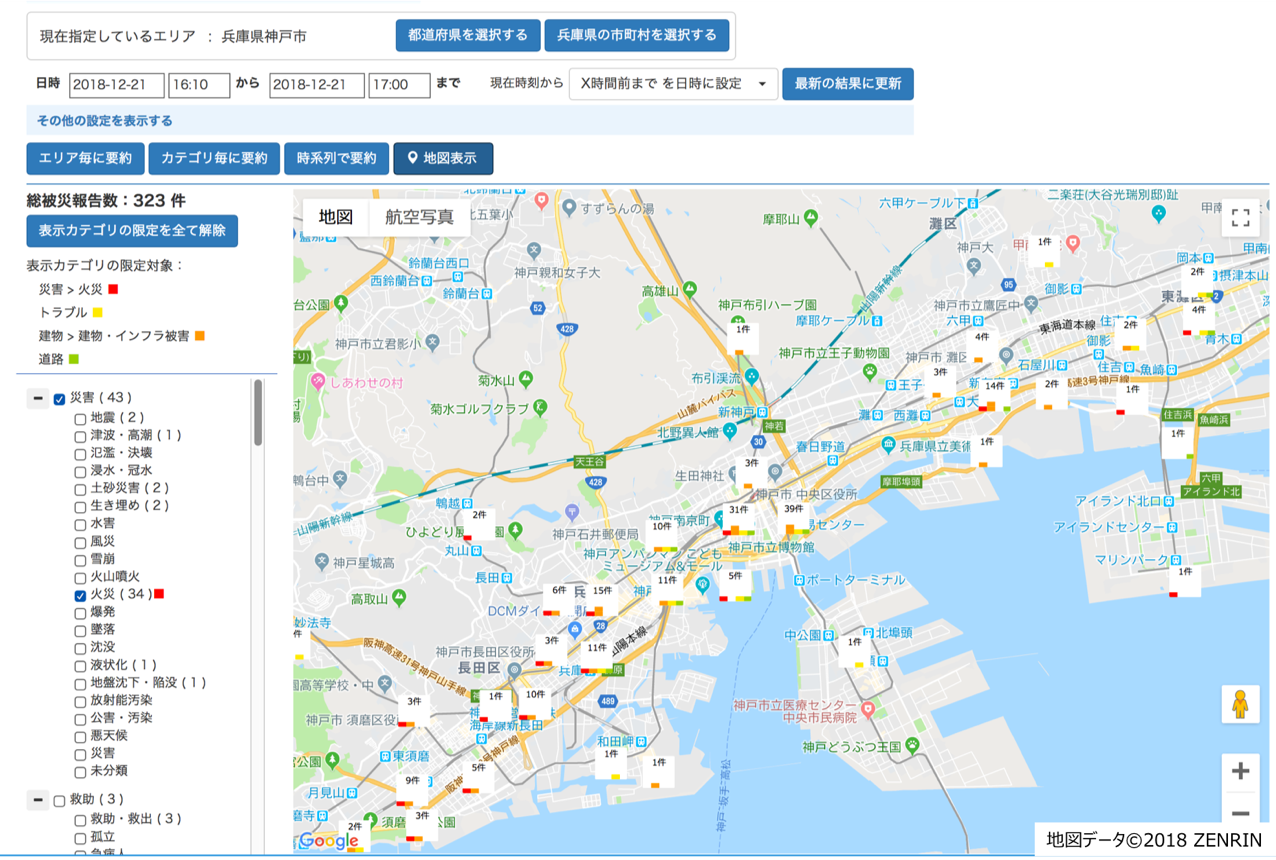

- 2.チャットボットアカウントに伝えられた情報をNICTのDISAANA・D-SUMMを用いて自動的に整理して、火災、建物倒壊といった情報の種別ごとに分類。

- 3.各種情報の件数等を地図上に可視化。(図3)

- 4.チャットボット経由で一部ユーザにメッセージを送り、デマ等の確認を依頼し情報を収集。

- 5.検討会。(図4)

神戸市危機管理室長のコメント

(実証実験でDISAANA・D-SUMMによって可視化を行なっている画面で続々と上がってくる情報を見て)

「チャットボットで集められた情報が地図上に可視化されるイメージを持てた。とてもわかりやすく、また非常に短時間で処理されるのが良い。阪神・淡路大震災当時は、あまりに膨大な救助等の要請を口頭でのやり取りだけでは受け入れきれず、出先機関等まで直接やってこられた被災者に各種の要請を紙に書いてもらい、それを人手で分類、整理し、対応にあたっていた。極めて煩雑かつ時間のかかる作業であるが、それほど膨大な要請が寄せられたということである。今回の実証実験では、被災者にわざわざ市の出先機関まで来てもらわなくてもLINEで情報を寄せることができ、また、寄せられた情報がAIで自動的に分析、整理、可視化されるということで、隔世の感がある。こうしたシステムが当時利用可能であったならばもっと違った対応が出来たと思う。」

「チャットボットで集められた情報が地図上に可視化されるイメージを持てた。とてもわかりやすく、また非常に短時間で処理されるのが良い。阪神・淡路大震災当時は、あまりに膨大な救助等の要請を口頭でのやり取りだけでは受け入れきれず、出先機関等まで直接やってこられた被災者に各種の要請を紙に書いてもらい、それを人手で分類、整理し、対応にあたっていた。極めて煩雑かつ時間のかかる作業であるが、それほど膨大な要請が寄せられたということである。今回の実証実験では、被災者にわざわざ市の出先機関まで来てもらわなくてもLINEで情報を寄せることができ、また、寄せられた情報がAIで自動的に分析、整理、可視化されるということで、隔世の感がある。こうしたシステムが当時利用可能であったならばもっと違った対応が出来たと思う。」

今後の予定

今回の実証実験では、一般市民役の神戸市職員に対してチャットボット経由で送られたメッセージは手動で送信されましたが、今後、SIPのサブプロジェクトでは、AIを活用し、必要な情報の要請やデマの確認、重要情報の共有等、必要なメッセージをシステムが自動で送信し、一般市民と双方向のやり取りをする仕組みを開発していく予定です。(図5)

これにより、被災者一人ひとりの置かれた状況に寄り添った形で災害情報の収集・確認・提供を行い、大規模災害時にはマンパワーが不足する行政を支援するシステムを開発していきます。

例えば、「食料が足りない」という情報を発信した被災者に対して、食料の提供に関する情報を自動的に提供したり、救援サイドが食料提供作業を実施する直前に「以前、食料が足りていないという情報をいただきましたが、現在でもまだ食料はたりていませんか?」と自動的に確認をし、その時点で食料を確保できていない被災者への提供にフォーカスするなどの処置をしたりすることで、救援サイドの作業量を軽減することが可能になります。

また、防災科学技術研究所で開発している府省庁連携防災情報共有システム「SIP4D」と本防災チャットボットの枠組みを連携させ情報を必要としている、もしくは情報を提供したい各種機関と情報を提供し、一般市民と各種機関との仲介を行えるシステムへと進化させていく予定です。

これにより、被災者一人ひとりの置かれた状況に寄り添った形で災害情報の収集・確認・提供を行い、大規模災害時にはマンパワーが不足する行政を支援するシステムを開発していきます。

例えば、「食料が足りない」という情報を発信した被災者に対して、食料の提供に関する情報を自動的に提供したり、救援サイドが食料提供作業を実施する直前に「以前、食料が足りていないという情報をいただきましたが、現在でもまだ食料はたりていませんか?」と自動的に確認をし、その時点で食料を確保できていない被災者への提供にフォーカスするなどの処置をしたりすることで、救援サイドの作業量を軽減することが可能になります。

また、防災科学技術研究所で開発している府省庁連携防災情報共有システム「SIP4D」と本防災チャットボットの枠組みを連携させ情報を必要としている、もしくは情報を提供したい各種機関と情報を提供し、一般市民と各種機関との仲介を行えるシステムへと進化させていく予定です。

http://scj-info.nii.ac.jp/data/infosympo11/infosympo11-5.pdf

図5プロジェクト概要