VLBI 技術開発

NICTはVLBI技術の開発に積極的に取り組んできました。私たちの活動の

アーカイブはこちらから ご覧いただけます。

ご覧いただけます。

超長基線電波干渉法(VLBI:Very Long Baseline Interferometry)は、遠く離れた電波源の信号を複数の電波望遠鏡で同時に記録する電波天文学の技術です。これらの望遠鏡を干渉計要素として非常に長い基線 (多くの場合数千キロメートル) に分離することで、観測の解像度が劇的に向上します。

VLBIの高解像度な情報は、各電波望遠鏡間の観測の干渉パターンから抽出されます。これには、すべての電波望遠鏡が正確なタイミング基準を共有する必要があります。VLBI では、観測アンテナ間を結ぶ基線(ベースラインベクトル)を最小単位として観測が行われます。各観測アンテナは水素メーザー原子時計を観測用の安定した周波数信号源として使用するため、その観測データには各局に到達する電波信号の位相情報が保持され記録されます。観測データは相関処理センターに集められ、収集したデータを処理して干渉計データを生成します。その出力結果には、電波源の形状、電波源に対するベースラインベクトルの位置、信号が伝播した媒体による時間遅延、およびアンテナの基準クロックの時間と周波数の差に関する情報が含まれます。

VLBIはもともと電波天文学のために開発された技術ですが、地球の自転や地殻変動を測る測地学、宇宙船の軌道決定など、幅広い分野で応用されています。

測地基準点

右下:地図改定の際に基準となった26mアンテナの位置を示す記念碑。アンテナは2003年に解体された。

NICTの前身である電波研究所(RRL:Radio Research Laboratory)は、宇宙通信用に設計された大型のパラボラ アンテナを使用して、1974 年から VLBI の研究を開始しました。1970年代から米国の NASA との協力が始まり、鹿島 26m アンテナを使用したVLBI 観測により、日本海溝の沈み込み帯に向かう太平洋プレートの動きを測定し、プレート テクトニクスを実証しました[1-4]。

国際測地 VLBI 観測は、国際地球基準座標系(ITRF)と呼ばれる地球座標系を確立するために使用されています。 鹿島 26m アンテナの位置は、長年のVLBI観測によって日本の領土の中で最も正確にITRF上の座標が測定されていたため、国家測地基準系がローカル システムからグローバル システムに移行する際の基準点になりました[5]。

新技術の開発

電波研究所は通信総合研究所、後にNICTと改称され、先駆的なVLBI研究が続けられてきました。 専用のハードウェア相関器、オリジナルのVLBIデータレコーダ、アンテナ制御から信号処理、データ解析までのソフトウェアシステムなど、VLBIの重要な技術開発を実現しました。一連の VLBI システム K3、K4、K5、および K6 が開発され、測地および天文 VLBI 観測に使用されてきました。 NICTの開発した観測システムは、国土地理院(GSI)、国立極地研究所(NIPR)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、国立天文台(NAOJ)、大学など多くの研究機関で採用されています。特に、高速サンプラー ADS3000+ と Versatile Scientific Sampling Processor (VSSP) は、測地 VLBI や分光器、パルサー観測などで活躍しています。

VLBIの新しい応用

NICTとその前身は、デジタル信号処理や高速インターネット上のデータ転送などの新しい技術を使用した改善だけでなく、VLBIの新しいアプリケーションの開拓にも主導的な役割を果たしてきました。

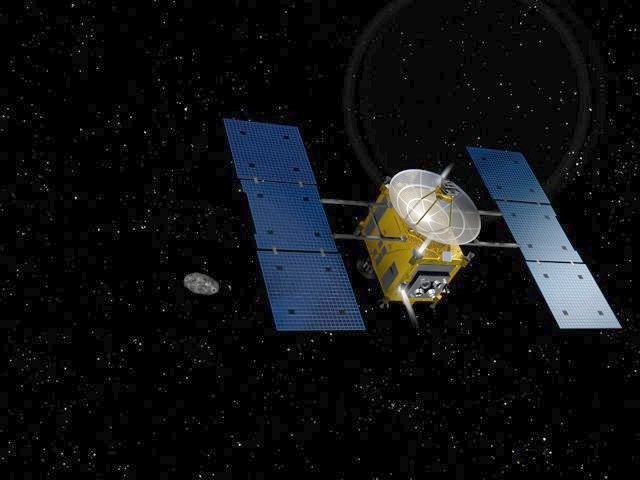

(Image: JAXA提供)

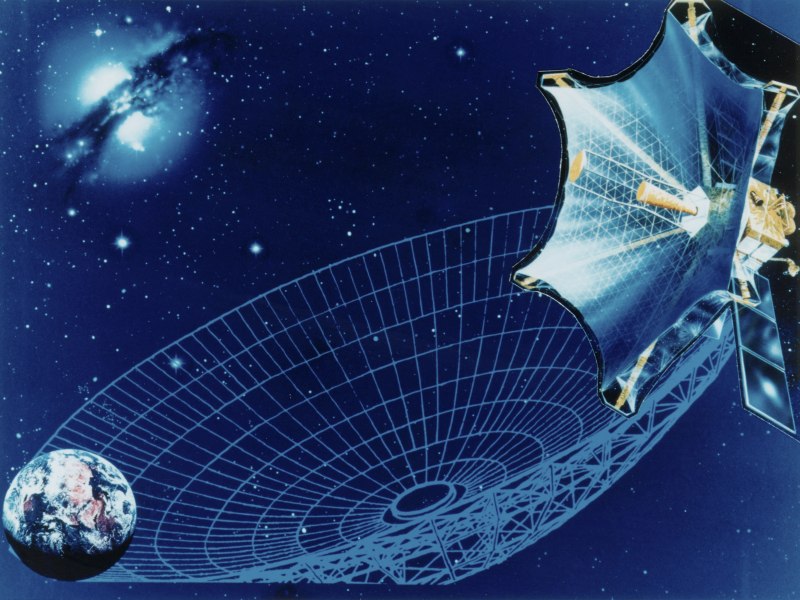

鹿島34mアンテナは、日本初のVLBI専用大型パラボラアンテナで、1988年に設置されました。これは、国際地球回転事業(IERS)および国際測地測量および天体観測のための国際VLBI事業(IVS)の全球測地VLBI観測に参加しました。天文学の分野では、日本の地上局の 1 つとして 1997 年に JAXA/ISAS によって打ち上げられた世界初宇宙空間VLBIミッションである VLBI 宇宙天文台計画(VSOP)の成功に貢献しました[6-7]。

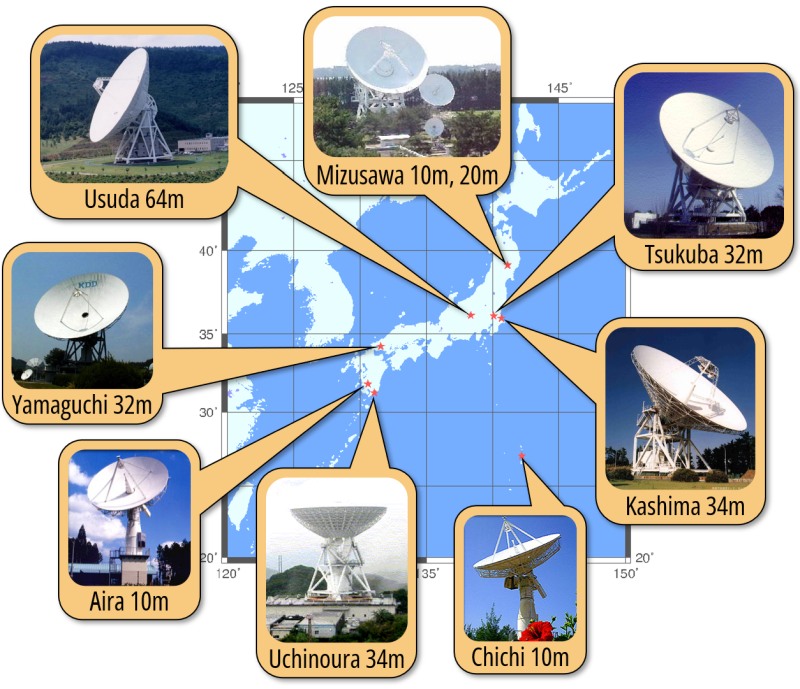

鹿島34mアンテナは、JAXA/ISASと共同で、VLBIによる宇宙探査機の軌道決定の技術開発にも使用されました。宇宙探査機「のぞみ」と「はやぶさ」の工学試験 VLBI 実験には多くの日本の VLBI 局が参加しました [8-9]。

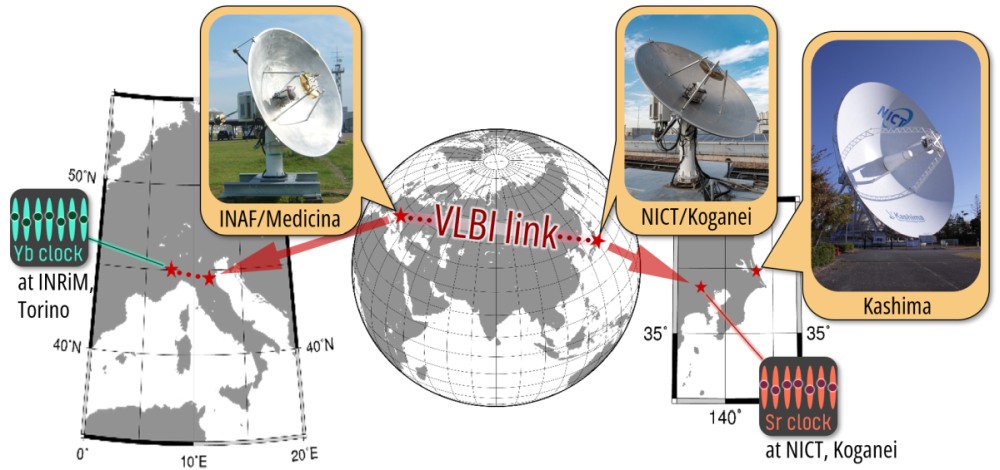

NICTは、VLBI を使って光格子時計間の周波数比較を実行するために、広帯域 VLBIシステムを含む可搬VLBI局を開発しました。2018年、このシステムを使ってイタリア国立計量研究所(INRiM)および天体物理学研究所(INAF)と共同で大陸間周波数伝送の実験を開始し、世界で初めてVLBIを使った大陸間の光格子時計の比較に成功しました [10]。これらの光格子時計は、NICT および INRiM で国際原子時に貢献している二次周波数標準です。

鹿島34m望遠鏡は2019年の台風で致命的な被害を受け、2021年3月に解体されました。2021 年以降、VLBI 技術の開発は時空標準研究室の主要な研究課題ではなくなりましたが、小金井 11m VLBI 局(測地観測施設参照)を使って国際VLBI観測を続けています。

参考文献

1.

日置幸介,

星の電波で大陸の動きを測る,

科学朝日 第45巻、第6号, 25-29 (1985)

(1985)

2.

K. Heki, Y. Takahashi, T. Kondo, N. Kawaguchi, F. Takahashi and N. Kawano,

The relative movement of the North American and Pacific plates in 1984-1985, detected by the Pacific VLBI network,

Tectonophysics 144, 151-158 (1987)

(1987)

3.

日置幸介,

VLBIでみる地球,

科学 59, 316-319 (1989)

(1989)

4.

K. Heki, Y. Takahashi and T. Kondo,

Contraction of northeastern Japan: Evidence from horizontal displacement of a Japanese station in global very long baseline interferometry networks,

Tectonophysics 181, 113-122 (1990)

(1990)

5.

S. Matsumura, M. Masaki and I. Tetsuro,

Concept of the new Japanese geodetic system,

Bulletin of the Geographical Survey Institute 51 1-9 (2004)

(2004)

6.

H. Hirabayashi et al.,

Overview and Initial Results of the Very Long Baseline Interferometry Space Observatory Programme,

Science 281(5384) 1825-1829 (1998)

(1998)

7.

H. Hirabayashi et al.,

The VSOP 5 GHz AGN Survey I.,

Compilation and Observations Publications of the Astronomical Society of Japan 52(6) 997–1014 (2000)

(2000)

8.

M. Sekido et al.,

Astronometry Observation of Spacecraft with Very Long Baseline Interferometry – A Step of VLBI Application for Spacecraft Navigation,

URSI Commission-F Triennium Open Symposium proceedings 163-170 (2004)

(2004)

9.

M. Sekido et al.,

Evaluation of differential VLBI phase delay observable for Spacecraft Navigation - ΔVLBI observation of Hayabusa at touchdown to ITOKAWA,

Proc. SICE Annual Conference 2007 at Kagawa Univ. (2007)

(2007)

10.

M. Pizzocaro et al.,

Intercontinental comparison of optical atomic clocks through very long baseline interferometry,

Nature Physics 17(2) 223-227 (2021)

(2021)