緊張による運動パフォーマンス低下を防ぐことに成功!

~運動や音楽演奏をする際の緊張を抑えるための訓練法としての応用に期待~

2019年9月19日

国立研究開発法人情報通信研究機構

ポイント

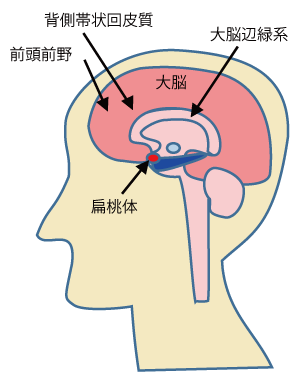

- 緊張による運動パフォーマンス低下と背側帯状回皮質の活動の相関関係を発見

- 背側帯状回皮質への経頭蓋磁気刺激(TMS)によって運動パフォーマンス低下の抑制に成功

- 運動や音楽演奏をする際の緊張を抑えるための訓練法としての応用に期待

背景

今回の成果

[画像クリックで拡大表示]

今後の展望

掲載論文

共著者の情報

プロジェクト

補足資料

今回の実験と結果の詳細

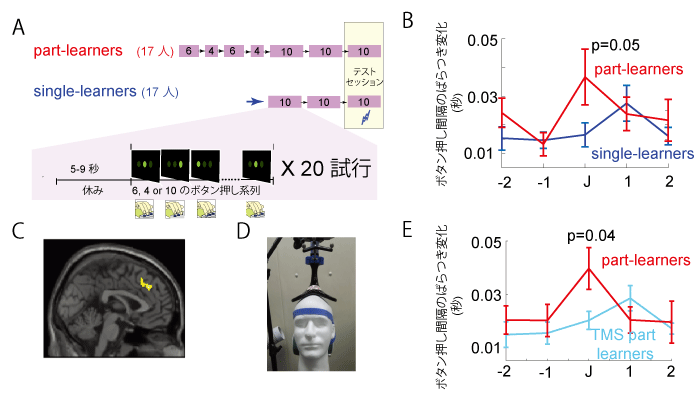

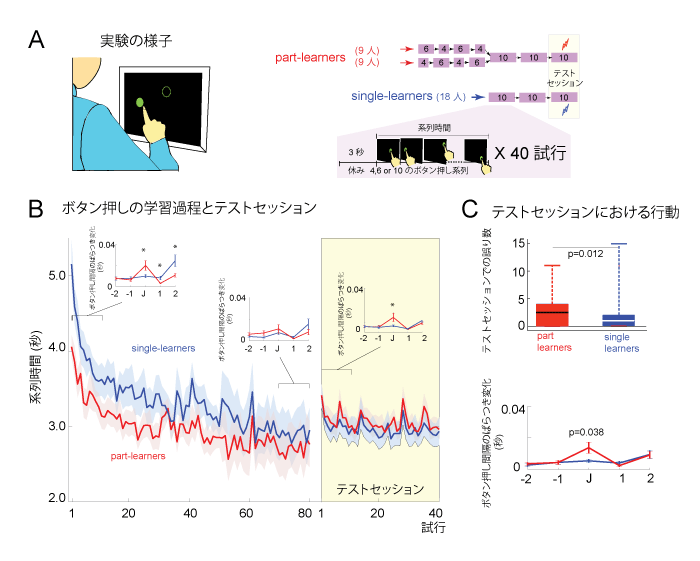

[実験1 行動]

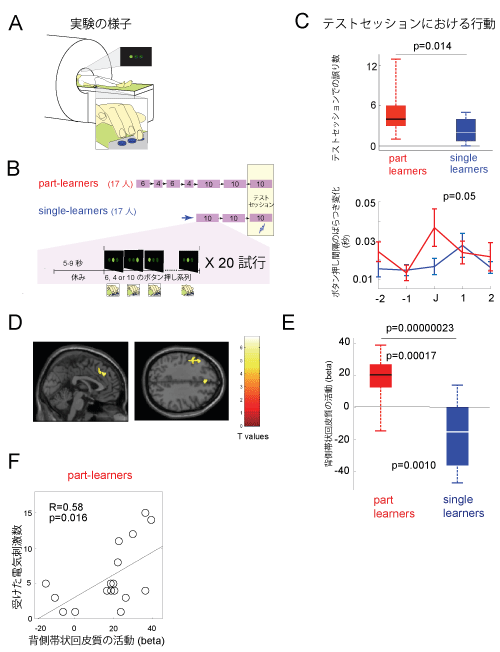

[実験2 fMRI]

[画像クリックで拡大表示]

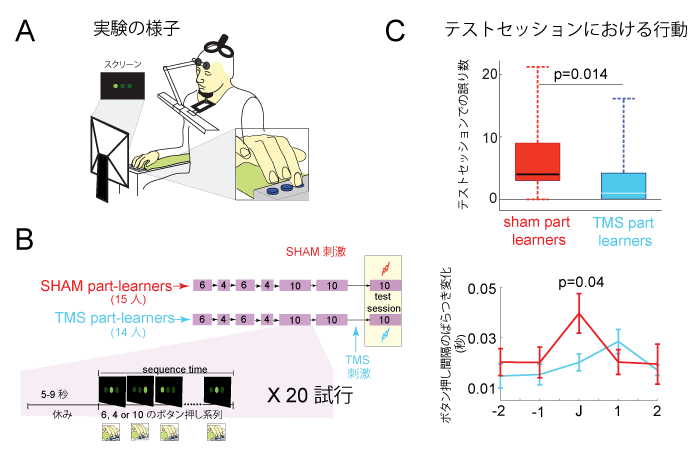

[実験3 TMS]

用語解説

本件に関する問い合わせ先

脳情報通信融合研究センター

脳情報工学研究室

春野 雅彦

Tel: 080-9098-3239

E-mail:

広報

広報部 報道室

廣田 幸子

Tel: 042-327-6923

Fax: 042-327-7587

E-mail: