ATR:全体とりまとめ・課題ウ

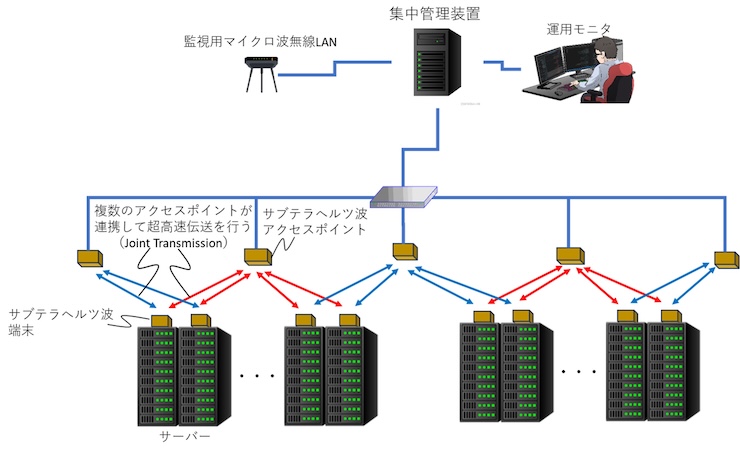

本研究開発プロジェクトのとりまとめを行っています。また、低オーバヘッドで接続可能なアクセスポイントを探索する技術、複数アクセスポイント連携技術・プロトコルを確立し、サブテラヘルツ帯双方向無線通信システムならびにアクセスポイント連携のための超高速バックホール通信システムを開発しました。

本社:京都府相楽郡精華町、代表取締役社長:浅見 徹

元の記事へ

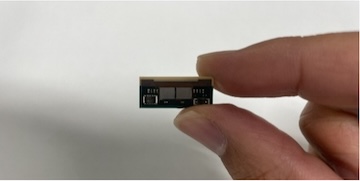

東京科学大学:課題ア

高密度RFフロントエンド設計技術を担当し、4x3 mmのCMOSチップに4素子の150 GHz帯送受信回路を低消費電力で集積することに成功しました。これにより、伝送速度100 Gbpsの高性能モジュールの実証に貢献しました。また、課題ウとの連携により、150 GHz帯 双方向通信の実証にも寄与しました。さらに、小型アンテナインパッケージ設計を担当し、広角ビーム走査可能な16素子・8素子アンテナを設計しました。

本部:東京都目黒区大岡山、理事長: 大竹 尚登

元の記事へ

千葉工業大学:課題ア

Sub-THz帯における電波伝搬特性評価・アクセスポイント・端末に求められる指向性や配置の指針の明確化、反射板による伝搬環境変化技術を担当し、屋内環境における反射特性および到来パス特性の実測評価、アクセスポイントの配置に対する端末に求められる指向性の明確化、平板を結合した凸型反射板を提案し具体的構成を示しました。

本部:千葉県習志野市津田沼、学長:伊藤 穰一

元の記事へ

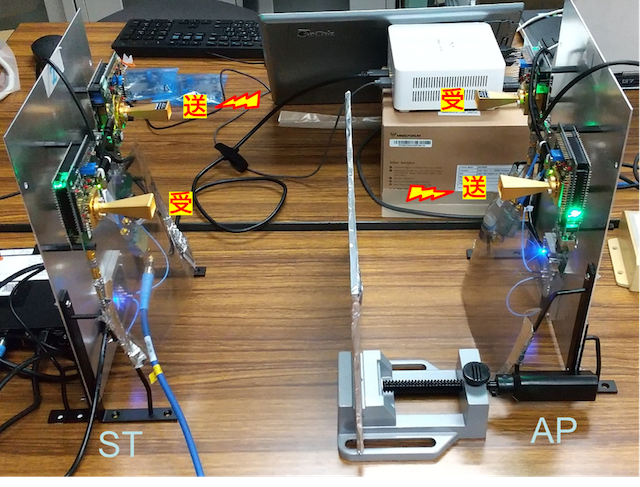

NICT:課題イ 課題イのとりまとめを担当しています。アンテナ設計や集積回路チップを集約してプリント基板と無線モジュールの設計をおこない、無線システム全体を構築して無線伝送実験を実施しています。無線モジュールへの電源供給回路の設計と、無線システムシミュレーションも担当しています。

本部:東京都小金井市貫井北町、理事長:徳田 英幸 元の記事へ

ザインエレクトロニクス:課題イ

ベースバンド集積回路の設計を担当しています。セミアナログ方式を用いて送受信部に必要なキャリア/クロック・データリカバリ、イコライズ、フェーズドアレーによるビーム制御に対応したRFフロントエンド制御の実現を目指しています。アナログ回路とデジタル回路の配分を最適化し協調設計することで高ビットのアナログ・デジタル変換回路(ADC)や大規模なデジタル演算(DSP)を不要とし、コスト、消費電力を抑えることを狙っています。

本社:東京都千代田区神田美土代町、代表取締役社長:南 洋一郎

元の記事へ

広島大学:課題イ

RFフロントエンド集積回路の設計と、全体システムアーキテクチャ設計を担当しています。フェーズドアレーの要素ブロックに信号を分配・統合するためのHツリーブロックを主に担当しています。半波長ピッチのフェーズドアレーを実現するために回路と伝送線路の小面積化を狙っています。

本部:広島県東広島市鏡山、学長:越智 光夫

元の記事へ

名古屋工業大学:課題イ

アレー状に配置されたRF回路と一体化したフェーズドアレーアンテナを開発しています。RF回路の実装に用いる多層基板内に構成可能な電磁結合開口型アンテナにより、広帯域・低損失を目指しています。回路一体型アンテナの放射特性測定技術も開発しています。

本部:愛知県名古屋市昭和区御器所町、学長:小畑 誠

元の記事へ

東京理科大学:課題イ

RFフロントエンド集積回路設計を分担しています。フェーズドアレーアンテナに接続される要素ブロックの回路を主に担当しています。半波長ピッチのフェーズドアレーを実現するために回路の小面積化を狙っています。

本部:東京都新宿区神楽坂、学長:石川 正俊

元の記事へ

徳山工業高等専門学校:課題イ

RFフロントエンド集積回路設計を分担しています。移相回路設計の基礎検討を担当しています。

本部:山口県周南市学園台、校長:阿部 恵

元の記事へ

東北大学:課題ウ

複数のアクセスポイントやIntelligent Reflecting Surface(IRS)を連携させ、単一あるいは複数の端末に対する効率的なマルチストリーム伝送を実現するためのIRS制御および割当技術を確立しました。

本部:仙台市青葉区片平、総長:冨永 悌二

元の記事へ

シャープ:課題ウ

複数アクセスポイントと複数端末から構成されるシステムにおいて、連携アクセスポイント選定アルゴリズムおよび無線リソース割り当てアルゴリズムを担当しました。教師ラベルが不要な機械学習である自己教師あり学習による、各端末のトラヒック量を考慮した連携アクセスポイント選定および無線リソース割り当て技術を開発しました。

本社:大阪府堺市堺区匠町、代表取締役 社長執行役員 CEO:沖津 雅浩

元の記事へ

本研究開発は、総務省の「電波資源拡大のための研究開発(JPJ000254)」により実施したものです。

nict.go.jp

nict.go.jp