本研究のポイント

-

ある種のハエのオスがメスに対して求愛の「プレゼントを贈る」のは、脳のどの回路の働きによるのか、その“配線構造”を解明。

-

その“配線構造”を別種のハエの脳内に遺伝子操作で再現することで、プレゼントを贈る行動の“種間移植”に成功。

-

ごく少数の神経細胞のつながり方の違いが新たな求愛儀式の進化につながる可能性。

研究概要

名古屋大学大学院理学研究科の田中 良弥 講師、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)未来ICT研究所の原 佑介 主任研究員、山元 大輔 室長は、東北大学、杏林大学、東京理科大学、国立遺伝学研究所、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)と共同で、遺伝子操作による行動の種間移植に成功しました。

動物の行動は、種によって違っています。霊長類で言えば、ヒト、ゴリラ、チンパンジーのやることはそれぞれ違います。本研究では、脳の神経接続のパターンを決める遺伝子1個を操作することによって、A種特有の行動をB種に行わせることに成功しました。いわば、行動の進化を人為的に再現したものであり、生物進化の理解を大きく前進させる成果です。

昆虫には、プロポーズの際にオスがメスにキスをして自分の飲んだ果汁をプレゼントとして口移しで贈る種があります。ヒメウスグロショウジョウバエ(ショウジョウバエ属)というハエの一種です。この種の脳の神経ネットワークを模倣した回路を遺伝子操作によって同属の別種、キイロショウジョウバエに持たせたところ、操作された種のオスが、本来は決して行わないプレゼントを贈るための行動をするようになりました。

1個の遺伝子を人為的に操作して脳内の神経のつながり(シナプス)を変更し、丸ごとの行動を“種間移植”した例はこれまでありませんでした。行動が脳の中で作り上げられる仕組み、それが進化していく過程を実験的に解き明かした点が画期的であり、そのインパクトは計り知れません。

行動進化の解明は心の起源の理解を深め、人々の世界観を豊かにするものと言えます。実用面では、有害動物の行動を制御することで、共存共栄を実現する技術の開発などが想定できます。さらには、そのロジックを応用することで、自律的に動作を切り替える移動体の制御技術など、ICTの開発につながることが期待されます。

本研究成果は2025年8月15日午前3時(日本時間)に米国の科学誌『Science』に掲載されました。

研究背景と内容

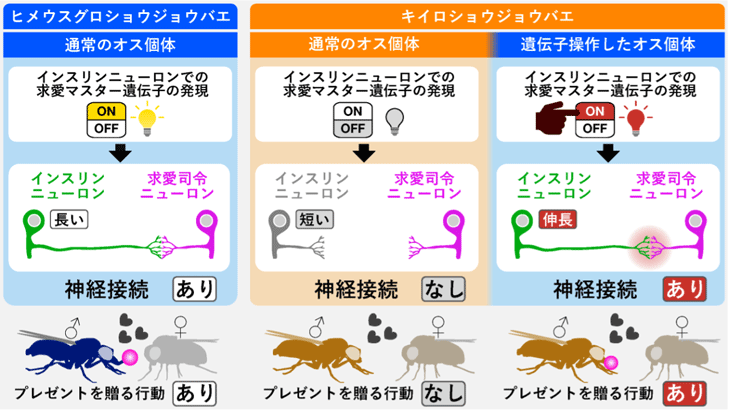

図1 ショウジョウバエの求愛儀式の種間の違い

Reprinted with permission from Tanaka et al., Science (2025)

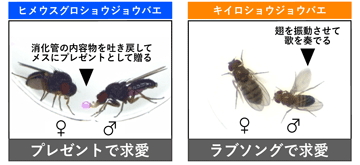

図2 fru回路が求愛儀式の種差をもたらす

スケールバー: 50μm

スケールバー: 50μm

Reprinted with permission from Tanaka et al., Science (2025)

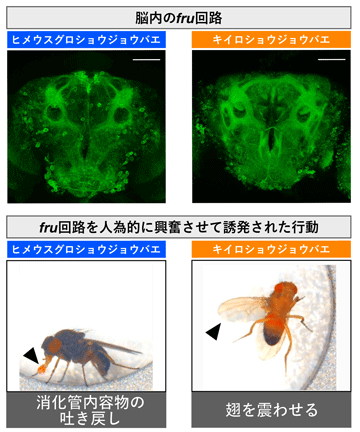

図3 ヒメウスグロショウジョウバエのインスリンニューロン

緑色: インスリンニューロン

赤紫色: 脳全体の構造

スケールバー: 50μm

Reprinted with permission from Tanaka et al., Science (2025)

緑色: インスリンニューロン

赤紫色: 脳全体の構造

スケールバー: 50μm

Reprinted with permission from Tanaka et al., Science (2025)

動物は種ごとに固有の行動パターンを示します。とりわけ、オスがメスにアピールする求愛行動は、性選択などの進化的圧力の影響を強く受けるため、他の行動形質に比べて進化速度が速いと考えられています。こうした行動の進化の背景の一つには、行動を司る脳の中の神経細胞同士のつながり、すなわち脳の“配線構造”の変化があると考えられます。しかし、具体的にどのような配線構造の変化によって行動の種差・多様化がもたらされるのかは不明でした。

この問題に迫るため、私たちはショウジョウバエの求愛行動に注目しました。遺伝学で古くから盛んに研究されてきたモデル動物であるキイロショウジョウバエのオスは、翅(はね)を震わせて「ラブソング」を奏でることでメスにアプローチします(図1右)。一方、同属のヒメウスグロショウジョウバエのオスは、自身が飲み込んだ食べ物を吐き戻してメスに「プレゼント」として贈るという、まったく異なる求愛形式をとります(図1左)。キイロショウジョウバエの求愛行動は、求愛マスター遺伝子として過去に私たちが同定したfruitless遺伝子(fru)を発現する神経回路(fru回路)によって制御されます(Kimura et al., 2005, 2008; Kohatsu et al., 2011)。同様に、ヒメウスグロショウジョウバエの脳内にもfru回路は存在し、プレゼントを贈る行動に代表される「ヒメウスグロ型」の求愛行動を制御します(本研究グループの以前の研究成果:Tanaka et al., 2017)。すなわち、「ラブソング」と「プレゼント」という全く異なる求愛形式をとるこれら二種のショウジョウバエにfru回路は共通して存在し、それぞれの種の求愛行動の制御を司ります(図2)。この事実は、両種のfru回路のどこかに求愛儀式の差異を生む配線構造の違いが存在することを示唆しています。しかし、その実体はこれまで明らかになっていませんでした。

今回私たちは、ヒメウスグロショウジョウバエに特有のプレゼントを贈る行動に注目し、脳を構成する約14万個の神経細胞の中から、プレゼントを贈る行動を制御する神経細胞を、クローン技術を駆使して探索しました。その結果、インスリンを合成する脳内の18個の神経細胞、インスリンニューロンが最有力候補として浮上してきたのです(図3)。実際、ヒメウスグロショウジョウバエのオスがメスに求愛している最中にインスリンニューロンを人為的に活性化させたところ、プレゼントの呈示が頻繁に誘発され、逆に人為的に不活性化させるとその行動が抑制されました。この結果から、このインスリンニューロンがヒメウスグロショウジョウバエのプレゼントを贈る行動に中核的役割を担うことが分かりました。

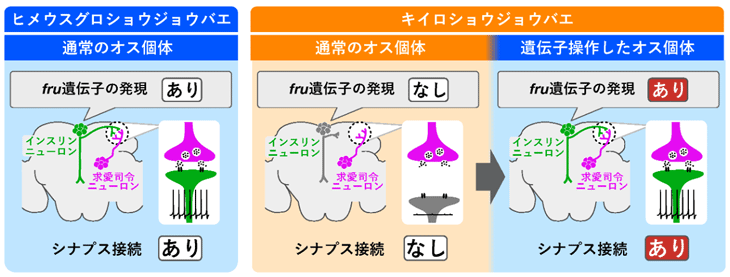

インスリンニューロンはプレゼントの贈呈を行わないキイロショウジョウバエの脳の中にも存在します。そこで、それぞれの種のインスリンニューロンを詳しく調べたところ、二つの違いが見つかりました。一つはfru遺伝子の発現の有無、もう一つは神経突起の長短です。ヒメウスグロショウジョウバエのインスリンニューロンはfru遺伝子を発現しており、この遺伝子の作用によって神経突起が大きく伸長して、求愛行動の司令塔として働く求愛司令ニューロンと接続していました。一方、キイロショウジョウバエのインスリンニューロンはfru遺伝子を発現せず、そのため神経突起は短く、求愛司令ニューロンとの接続はありませんでした。これらインスリンニューロンの違いがプレゼントを贈る行動の有無をもたらすという可能性を検証するため、遺伝子操作によってキイロショウジョウバエのインスリンニューロンにfru遺伝子を人為的に発現させたところ、驚くべきことに、その神経突起はウスグロショウジョウバエのインスリンニューロンのように長く伸び、求愛司令ニューロンとの接続を形成しました(図4)。この遺伝子操作を施されたオスは、キイロショウジョウバエでありながら、なんと求愛時に食べ物を吐き戻してメスにプレゼントを差し出したのです。この結果は、わずか18個の神経細胞に起こった一遺伝子の発現の変化と、その結果生じた配線構造の変化が引き金となり、「プレゼントを贈る」という求愛儀式がヒメウスグロショウジョウバエからキイロショウジョウバエに“種間移植”されたことを示しています。

図4 遺伝子操作でインスリンニューロンと求愛司令ニューロンの配線構造を改変

成果の意義

本研究では、ヒメウスグロショウジョウバエに特有の神経の配線構造をキイロショウジョウバエの脳内に人為的に再現することで、「プレゼントを贈る」という求愛行動の“種間移植”を実現しました。これは、ごく少数の神経細胞におけるシナプス接続の変化によって新たな行動様式が獲得され得ることを示し、行動の進化を人為的に再現した貴重な成果です。一見かけ離れて見える求愛儀式の違いも、実は既存の神経細胞のつながり方の変化によって柔軟に進化するのかもしれません。本研究は動物の社会行動を支える脳の仕組みについて新たな視点を提供し、将来的にはヒトを含む高度な社会性や文化を支える神経基盤の解明や、そのロジックを応用したICTの開発にも寄与すると期待されます。

本研究は、科学研究費助成事業「若手研究(課題番号:19K16186, 21K15137)」「基盤研究A(課題番号:21H04790)」「学術変革領域研究(A):階層的生物ナビ学(課題番号:22H05650, 24H01433)」「基盤研究(C)(課題番号:23K05846)」の支援のもとで行われたものです。

論文情報

雑誌名:Science

論文タイトル:Cross-species implementation of an innate courtship behavior by manipulation of the sex-determinant gene

著者:Ryoya Tanaka*†, Yusuke Hara†, Kosei Sato, Soh Kohatsu, Hinata Murakami, Tomohiro Higuchi, Takeshi Awasaki, Shu Kondo, Atsushi Toyoda, Azusa Kamikouchi, Daisuke Yamamoto* (†共同筆頭著者, *共同責任著者を示す)

DOI: 10.1126/science.adp5831

f.mail.nagoya-u.ac.jp

f.mail.nagoya-u.ac.jp