発表のポイント

概要

近年、量子コンピューターや量子暗号通信などの次世代情報技術の研究が活発化しています。これらを実現するためには、量子情報デバイス間をつなぐ量子ネットワークを構築し、光の量子である単一光子や量子もつれ光子の伝送経路を自在に切り替えるルーティング技術が求められます。

東北大学大学院理学研究科の金田文寛教授とPengfei Wang大学院生、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)未来ICT研究所神戸フロンティア研究センター超伝導ICT研究室の藪野正裕主任研究員らの研究グループは、量子情報を担う量子ビットとして直接利用できる単一光子の偏光状態や量子もつれ状態を、低損失かつ高度に維持しながら伝送経路を切り替えられるルーターの開発に成功しました。このルーターは、偏光状態によらず光子の位相を制御する電気光学素子や、既存の光学干渉計を変形させたユニークな構造をもつ光学干渉計の開発によって実現されました。

本研究成果は国際学術誌Advanced Quantum Technologies に2025年9月3日に掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

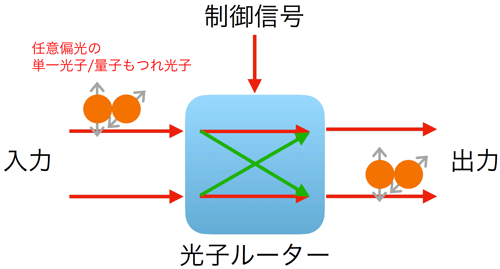

近年、量子コンピューターや量子暗号通信などの次世代情報技術の研究が活発化しています。光の量子である光子やその量子もつれは、量子情報デバイス間をつなぐ量子ネットワーク中で、量子情報の伝送を担うことが期待されています。特に、光子の偏光は、量子情報における「量子ビット」として自然に扱うことが可能であり、重要な情報担体です。そのため、量子ネットワークでは、単一光子や量子もつれ光子の偏光状態を乱さずに、伝送経路を自在に切り替えるルーティング技術が重要な基盤技術となると期待されます(図1)。

現代の光通信技術においてもルーターはなくてはならないデバイスですが、既存の光ルーター、光スイッチは損失が大きく、偏光状態が維持されない問題があります。光の量の最小単位である光子は、一度失うと取り戻すことができません。光子を情報担体として扱うためには低損失かつ偏光無依存なルーターの実現が求められます。

今回の取り組み

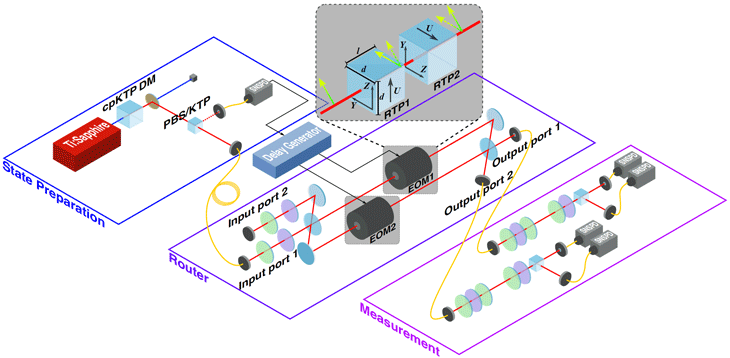

本研究では、光子のルーターを構成する全ての光学素子が偏光無依存に動作することで、低損失かつ偏光に依存しない光子のルーティング動作を実現しています。図2の実験模式図に示すように、光子ルーターは、電気光学スイッチと光学干渉計を組み合わせて開発しました。電気光学スイッチでは、従来、偏光を切り替えるスイッチ(ポッケルスセル)として用いられてきた2つの電気光学結晶の配列を、互いに90°回転させることで、電気光学結晶を通過する光子がどのような偏光状態にあっても、印加電圧に応じた同一の位相変化を受ける素子を実現しました。さらに光学干渉計は、全ての光学素子に対して光子が浅い入射角(5°)となるように変形した干渉計を構築しました。これは、一般に、0°もしくは十分に小さい入射角で光が入射するときに反射による偏光回転が起こらないことを利用するものです。その結果、最小限の数の光学素子で光子ルーターが構築され、これまでで最も低損失かつ偏光無依存な光子のルーティング動作(伝送経路切り替え)を実現しました。

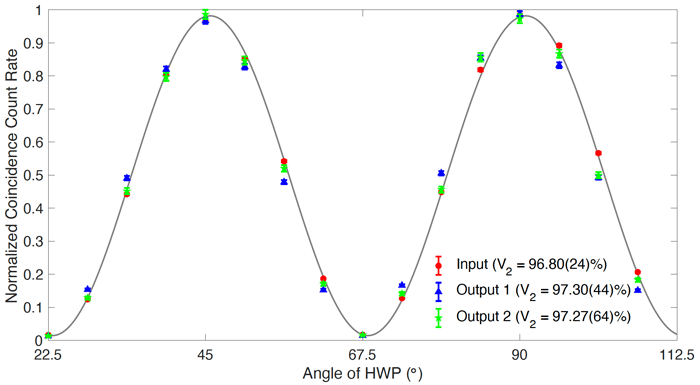

実験では、光通信で使用する波長域にある単一光子源や量子もつれ光子源を用いてルーターを評価しました。ルーターの通過による単一光子の損失は1.3%(0.06dB)、光子の伝送経路を切り替える精度は99.3%、光子の偏光が維持されている確率は99%以上であり、これまで報告されてきた光子ルーターデバイスを上回る性能を示しました。さらに、このルーターを用いた量子もつれ光子のルーティングを実証しました。量子もつれ光子は、量子ネットワーク構築の資源となりますが、複数光子の強い相関状態にあるため、高精度なルーティングは単一光子よりも挑戦的になります。本研究では、世界で初めて偏光が直交する2光子の量子もつれ状態(N00N状態)の伝送経路をルーティングし、N00N状態の特徴である、干渉縞の周期が古典的な光学干渉の1/2になる現象を高い明瞭度(97%)で観測しました(図3)。

今後の展開

偏光によらない単一光子や量子もつれ光子のルーティングは光子を利用する量子情報技術の基盤となり得るものです。本研究の成果は、さらに高度な量子操作や量子ネットワーク技術に応用されていくことが期待されます。すでに、本研究のルーター技術を応用した量子メモリ技術や、量子もつれ光子を合成する技術の研究が進められております。また、光子の伝送経路の切り替えだけでなく、各応用技術に最適化された多光子量子もつれの発生や、多者間の非局所性検証実験などの量子の世界の理解を深める基礎研究の高度化にも貢献すると期待されます。

図1. 光子ルーターの概念図

図2. 光子ルーター実験装置模式図。中央部分が光子ルーター。

図3. 量子もつれ光子(N00N状態)ルーティング前後の2光子干渉実験結果

各機関の役割分担

- 東北大学:光学系の設計・構築、実験データ取得・解析など実験・理論全般

- 情報通信研究機構:超伝導光子検出器の作製・提供

謝辞

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 さきがけ(JPMJPR2106)、ERATO(JPMJER2402)および日本学術振興会科学研究費補助金(JP21K18902, JP22H01965, and JP25H00847)の支援を受けて行われました。本論文は『東北大学 2025 年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事 業 』の支援を受け、Open Access となっています。

論文情報

タイトル:Low-loss polarization-maintaining router for single and entangled photons at a telecom wavelength

著者: Pengfei Wang, Soyoung Baek, Masahiro Yabuno, Shigehito Miki, Hirotaka Terai, and Fumihiro Kaneda*

*責任著者:東北大学大学院理学研究科物理学専攻 教授 金田 文寛

掲載誌:Advanced Quantum Technologies

DOI:10.1002/qute.202500355

tohoku.ac.jp

tohoku.ac.jp