深紫外LED

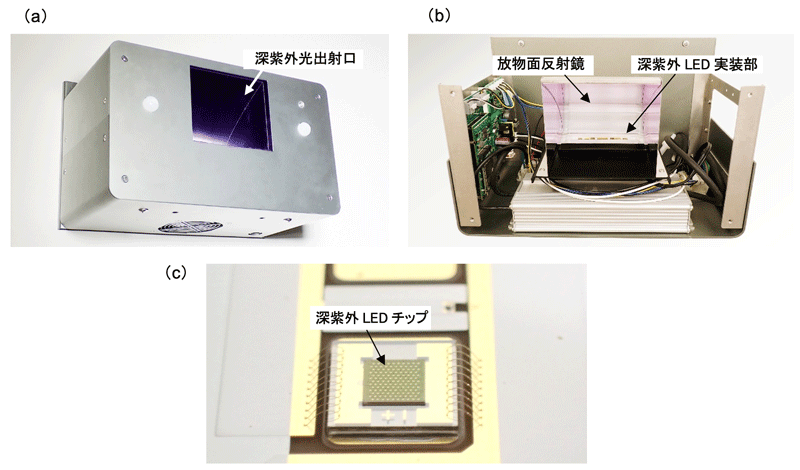

おおむね200〜300 nmの波長帯(深紫外領域)の光を発する半導体発光ダイオード(LED: light-emitting diode)のこと。深紫外光を照射することにより、塩素などの薬剤を用いずに、ウイルスや細菌を効果的に殺菌・不活性化することができる。特に、265 nm帯の深紫外光は、その発光波長ピークがDNA/RNAの吸収ピークと重なるため、ウイルスの不活性化に対して最も効果的である。深紫外LEDのウイルス不活性化用途における実用化の際には、人体への安全性を確保するために、皮膚や目への直接の照射を避ける運用が必要である。

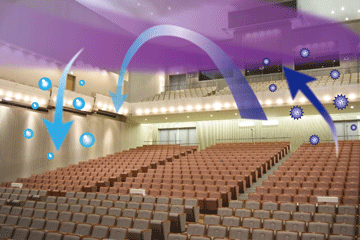

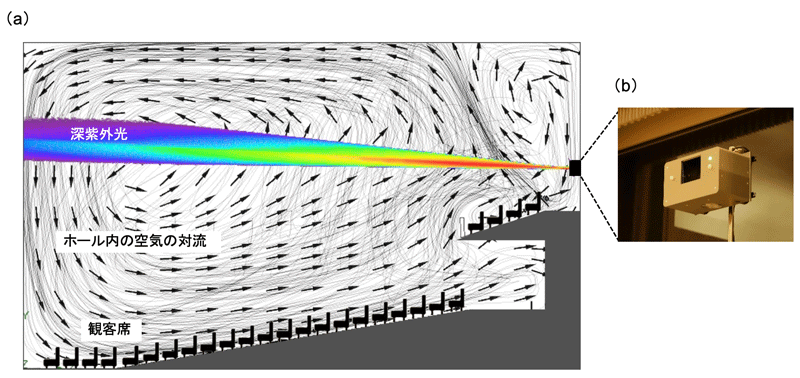

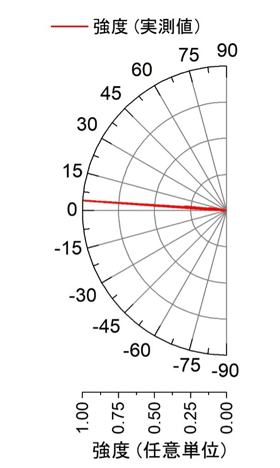

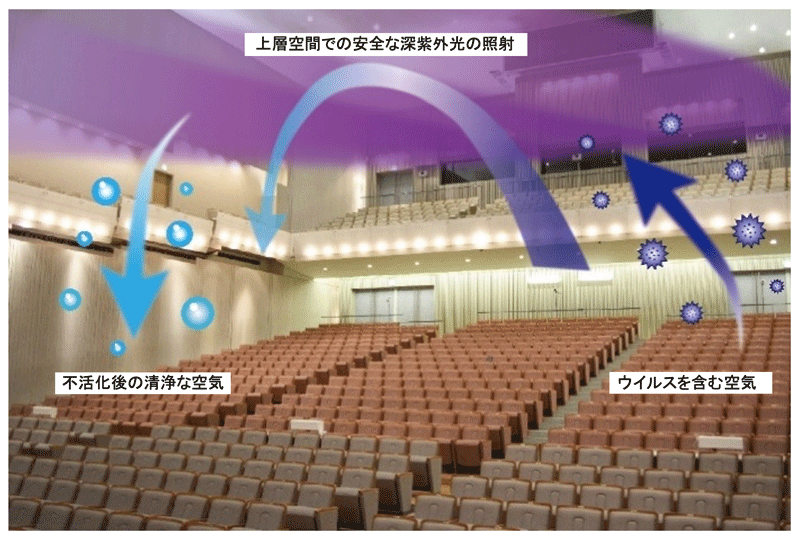

なお、今回開発した深紫外LED大空間殺菌システムでは、高強度深紫外LEDの配光角を精密に制御する技術を開発しており、コンサートホール規模の長い伝搬距離においても、下層の観客席には深紫外光は当たらず、大空間の“上層空間のみ”に、十分な強度の深紫外光が選択的に照射されることで、従来困難であった安全かつ高速な大空間殺菌が可能となる。

元の記事へ

配光角

放射される光の広がり方を数値で示したもの。数値が小さいほど狭角、大きいほど広角に広がることを表す。

元の記事へ

水銀ランプ

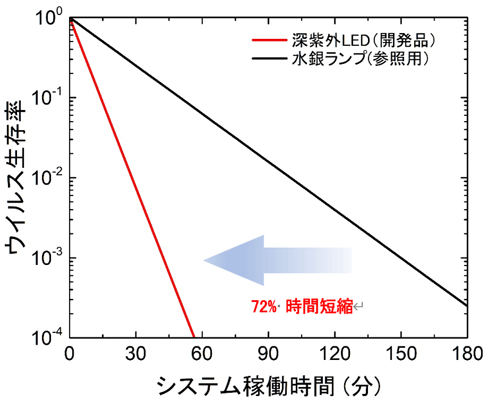

水銀ガスを閉じ込めたガラス管内でアーク放電を起こし発光させる光源。254 nmや365 nmなどの輝線を発し、深紫外領域における最も代表的な光源で、様々な産業、用途において用いられている。しかし、2017年に「水銀に関する水俣条約」が発効され、人体・環境に有害な水銀の削減・廃絶に向けた国際的な取組が加速している。一方で、深紫外LEDは水銀を含まず、低環境負荷であり、本成果は、水銀廃絶による環境汚染防止や持続可能な社会の実現にも大きく寄与するものである。

元の記事へ

ヒトコロナウイルス 229E

ヒトに日常的に感染するコロナウイルスの一種。

元の記事へ

空気中を浮遊するウイルスに対する不活性化性能評価方法

評価方法は、日本電機工業会規格JEM1467(附属書D: 浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験)に準拠し、外部検査機関で実施した。

元の記事へ

nict.go.jp

nict.go.jp